『10aあたり○○㎏』

肥料袋の裏に書いてある暗号です。

慣れていない人からすれば、『a』?

なんぞね?

と思ったことはありませんか?

家庭菜園を始めると、まず、単位の壁につきあたることもあるでしょう。

そういう私も、会話の中で大きさがイマイチわからないときがあります。

今回は、農業の単位についての記事になります。

この記事は、広さや面積など用語がわからない方の為の内容です。

- 面積の単位

- 長さの単位

- お米の重さの単位

- ポットやプランターの大きさ

田畑の面積の単位

この肥料、8袋で1反分。

え…。

1反ってなんよ…。

農家さんと会話をしていると、当たり前のように、

歩(ぶ)・畝(せ)・反(たん)・町(ちょう)

という単位が出てきます。

これらを尺貫法と呼びます。

今ではこの尺貫法は疎遠になっています。

取引や書面上の記載は昭和34年に廃止されていますが、年配の農家さんとの会話では特に、これらの単位がバシバシでてきます。

面積単位は他にも…。

今の主流、国際単位系、メートル法です。

肥料袋に記載されていたり、書面や取引にも使われている、

a(アール)、ha(ヘクタール)

ですね。

肥料の必要量もa(アール)で記載されています。

でも、家庭菜園サイズだと肥料の量もわかりづらいんですよね。

家庭菜園のサイズの肥料の見方と併せて整理します。

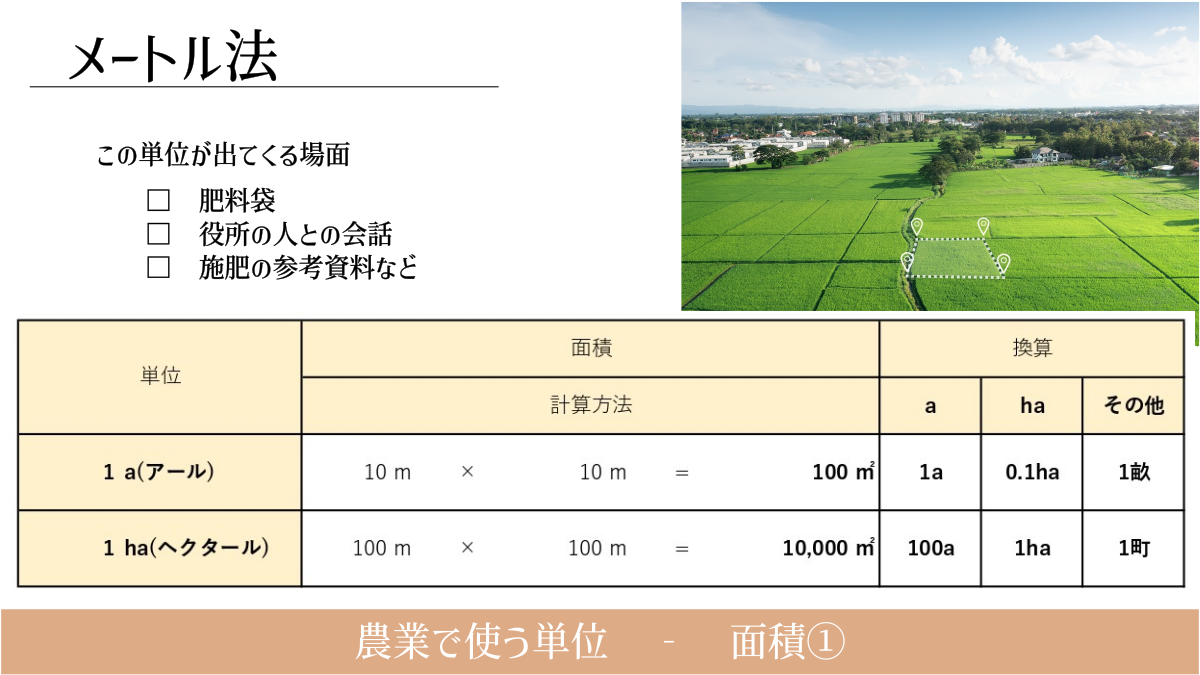

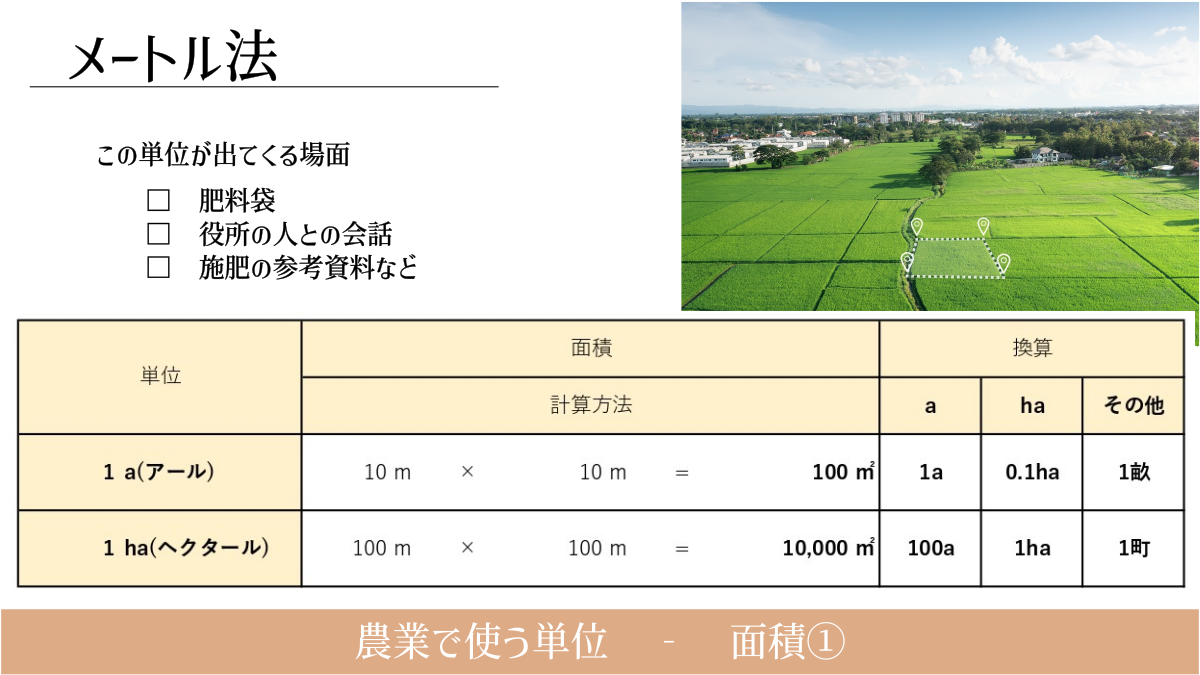

面積の単位 メートル法

行政の文書、取引き、肥料袋、農地法などで目にする単位です。

1aは、100㎡

おおよそ、尺貫法の1畝と同じくらいの広さになります。

肥料袋の記載は10a。

1000㎡となります。

1㎡あたりの肥料の量を計算したい場合は、

÷100

をするようにしていきます。

ha(ヘクタール)は、家庭菜園ではあまり必要になる単位ではありませんが、

単辺、100m×100mの10,000㎡となります。

おおよそ、尺貫法の1町と同じサイズとなります。

面積の単位 尺貫法

この単位は、書面や取引など、昭和34年に廃止されています。

不動産や建築で馴染みのある『坪』についても尺貫法になります。

請負契約書や売買契約書などの契約書も㎡が基準となっています。

この尺貫法はあくまで人との会話で出てくる程度です。

会話でよく出てくるのが、

畝(せ)・反(たん)・町(ちょう)

1畝(せ)=約100㎡=1a(アール)

家庭菜園サイズ感、1aの広さとなります。

1反(たん)=約1000㎡=10a(アール)

施肥などの基準となるのが1反(1000㎡)となります。

1町(ちょう)=約10,000㎡=1ha(ヘクタール)

こちらはあまり出てくる機会はないですが、面積の広い農業の盛んな地域ではよく用いられます。

うちの実家は毎年、米を3反作っています。

あ~。

3000㎡、30a(アール)か…。

農家さんとの会話では、歩は坪と同じ、憶えておいた方が良いのは、畝(せ)、反(たん)。

農家さんの仕事を手伝う方は町(ちょう)まで覚えたいですね。

私の住まいの方では、1反や1町を1反歩、1町歩と呼んだりしますが、これは同じ意味です。

『歩』をつける理由は、長さにも「町」があり、それと混同しないように『歩』をつけ、面積の単位だと識別するようにしています。

長さの単位 尺貫法

こちらも、農業よりも建築の方が馴染み深いですが、尺モジュールの住宅ならば、尺貫法が適用となります。

年配の農家さんとの会話では畝間や株間を尺貫法で伝えてくる方もいます。

ものさしは30㎝=1尺。

昔から変わらないものの1つとなります。

寸は野菜の品種にも使われたりしますね。

例えば、ニンジンの品種では5寸ニンジンなどサイズがわかるようにしているものもあります。

その他にも、「一寸法師」、「尺取り虫」などサイズが伝わるような名前の童話や虫などもいますね。

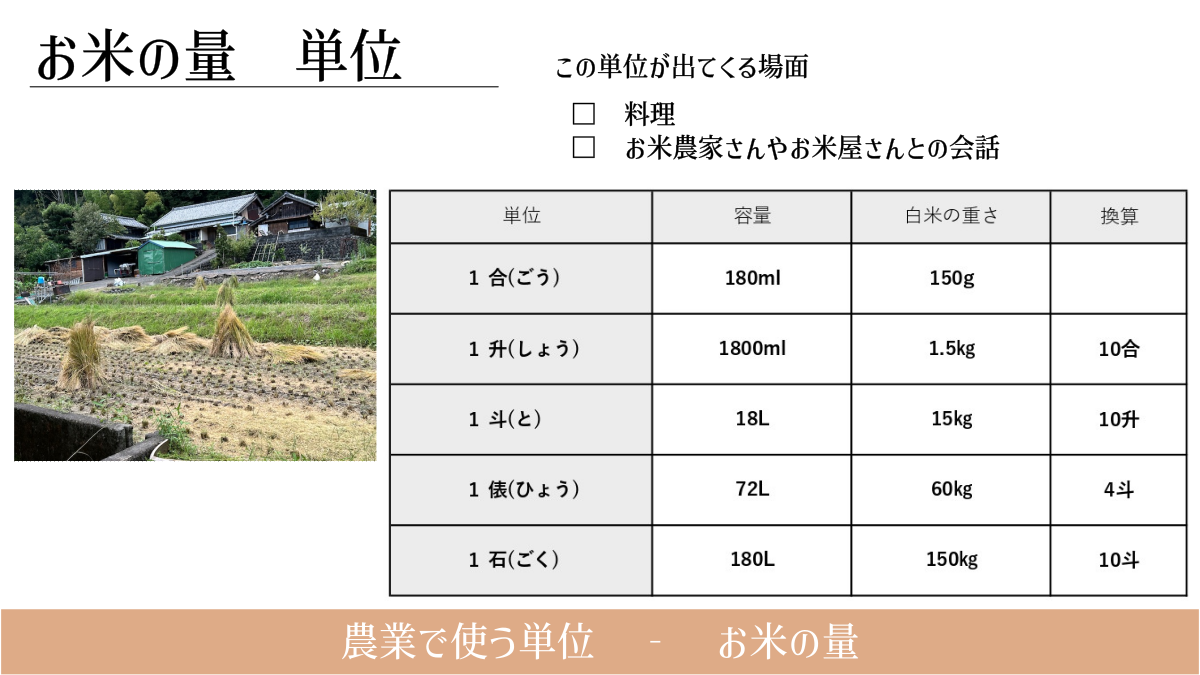

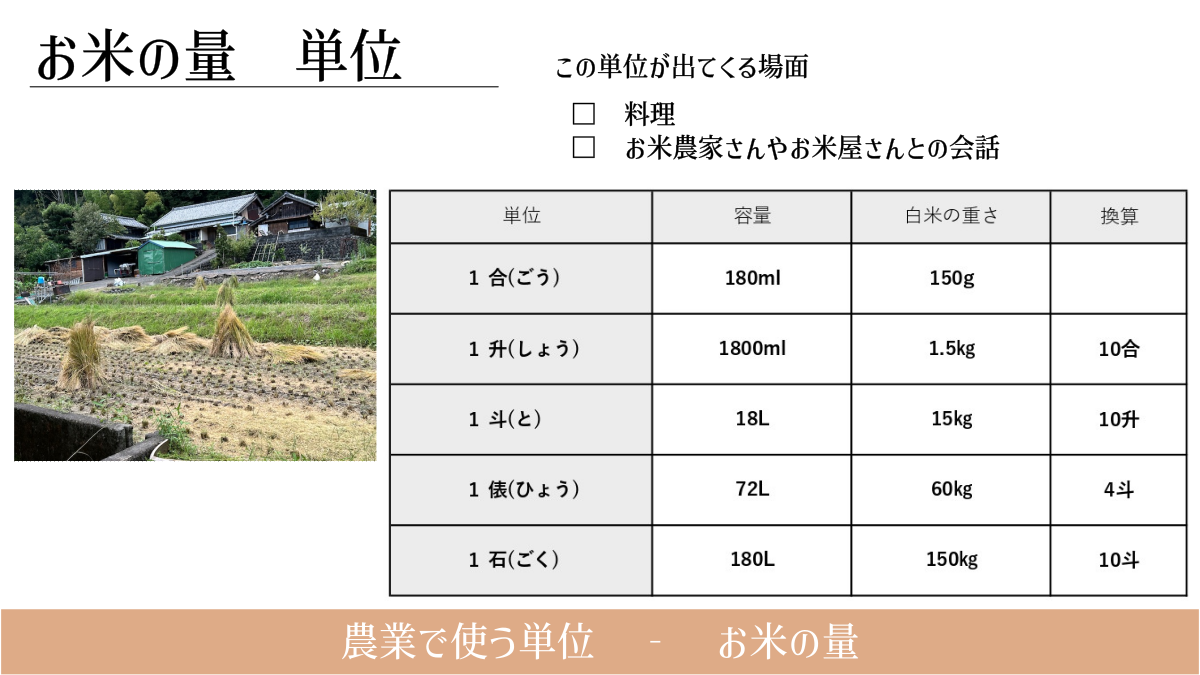

お米の重さ

お米は家庭菜園をしている方以外も馴染みのある内容ですね。

お米を炊くときには、1合、2合と皆さんご存じの通りです。

1合=180ml=150g

あまり、関係ないですが、ご飯を炊いた状態だと350g。

茶碗1杯で180gほど、2杯分が1合となります。

お酒を飲む方ならば、1升も馴染みがありますよね。

日本酒の1升瓶=1800ml=1.5㎏

『斗』はオイルやペンキの1斗缶です。

1斗=18L

『俵』はお米の取引きに使われます。

『今年は何俵、収穫した。』

など、お米農家さんの基準はこの『俵』となります。

我が家はもともと米農家。

子供の頃から俵という単位には馴染みがあります。

『石』は加賀100万石などで昔は使われていましたね。

昔は1石、『成人男性が1年間で消費するお米の量』と言われました。

1食=1合

1日3食を365日

3合×365日=1095合≒1000合

1000合=10斗=1石/1人

100万石は100万人を養えるということです。

鉢のサイズと土の容量

観葉植物の植え替えをする時、買うべき土の量がわからない…。

こんな経験ありませんか?

植え替えをしたことのある方なら思ったことがあるはずです。

野菜に限らず、花、観葉植物を育てる時に知りたいのが鉢のサイズとその容器に入る土の量についてです。

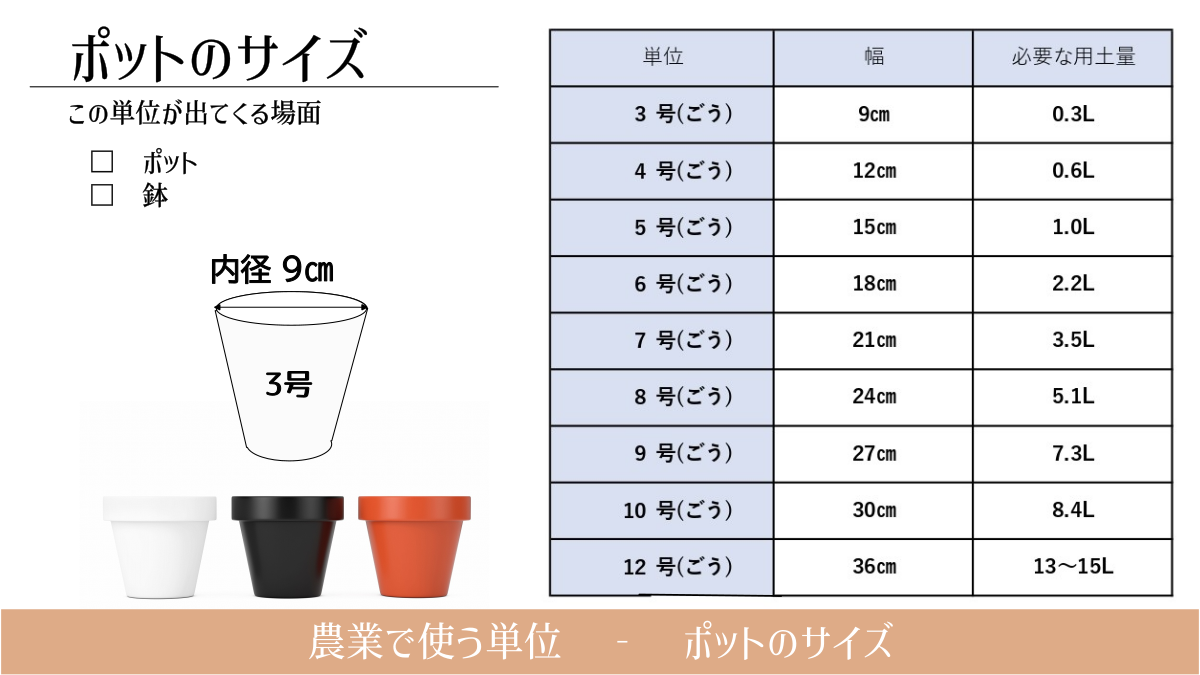

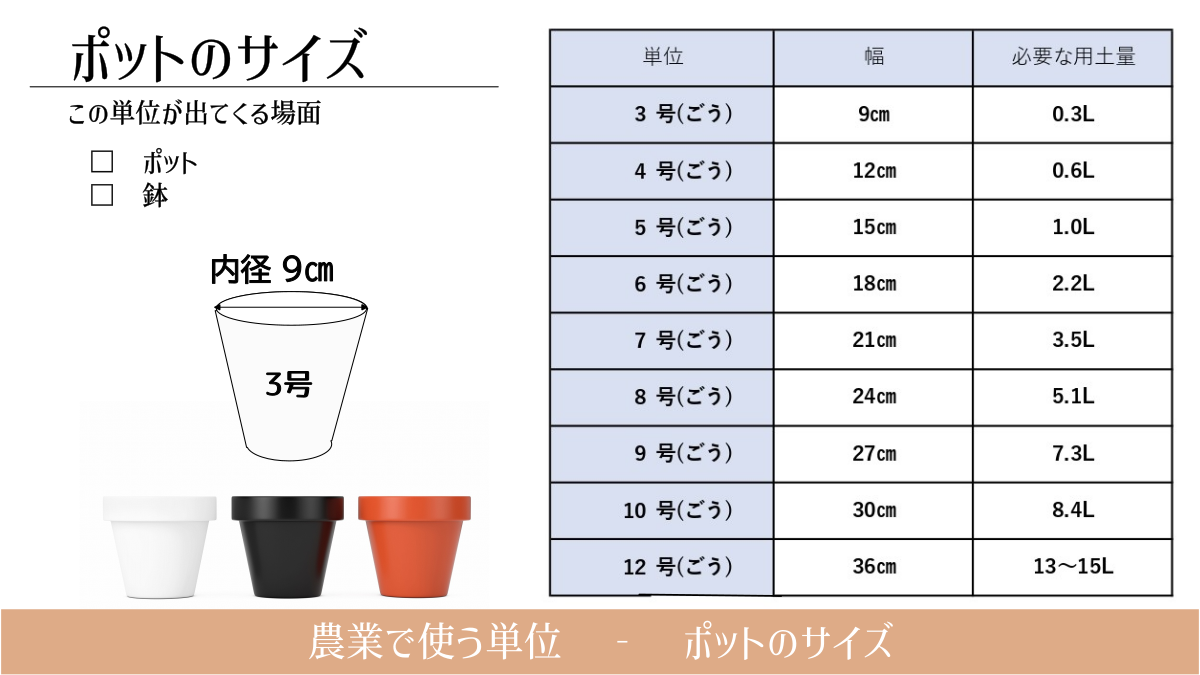

鉢、ポットのサイズと土の容量

ポットや鉢のサイズは、1号増える度に、直径が3cmづつ大きくなっていきます。

これはもともと、1寸(3.03㎝)を言い換えたものが『号』になります。

覚えるならば…

1号=3㎝

だけです。

観葉植物の鉢のサイズは下記さんこうにしてね。

- 1~2号 :100均で販売されている多肉植物

- 3~4号 :テーブルサイズ

- 5~6号 :棚の上における観葉植物

- 7号以上 :中型観葉植物

- 10号以上 :大型観葉植物

土の量については、号数があがるにつれて、均等に増えるわけではないため注意。

また、ポットや植物の根の張り方により必要量が若干変わります。

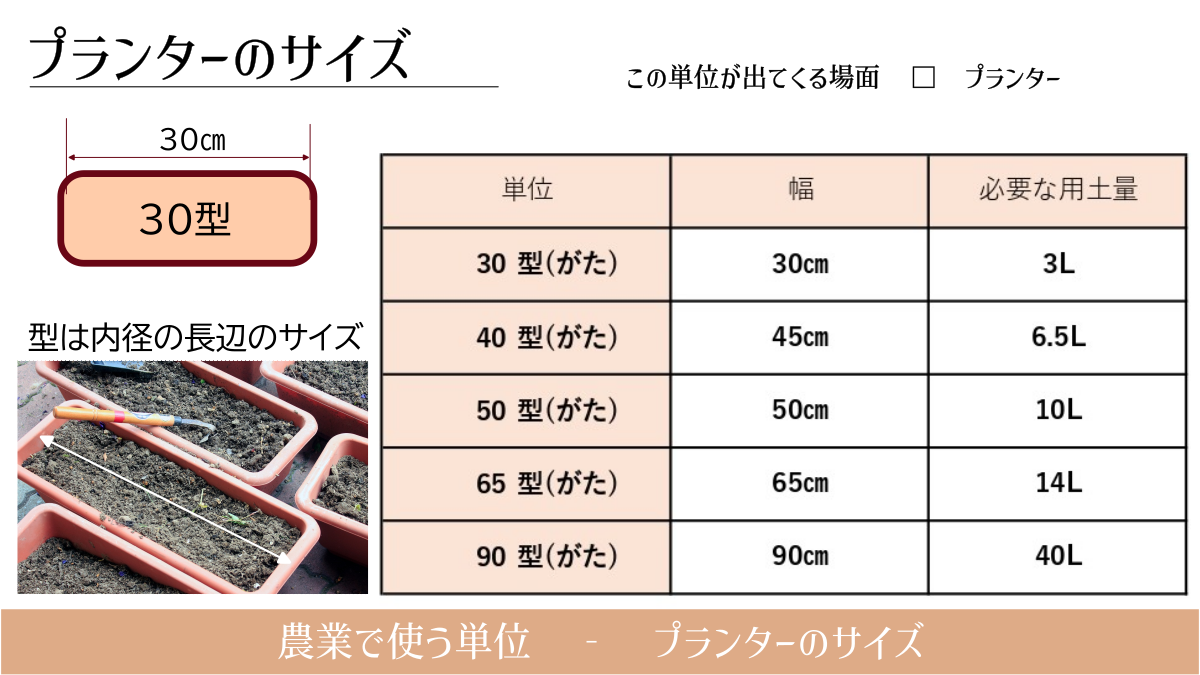

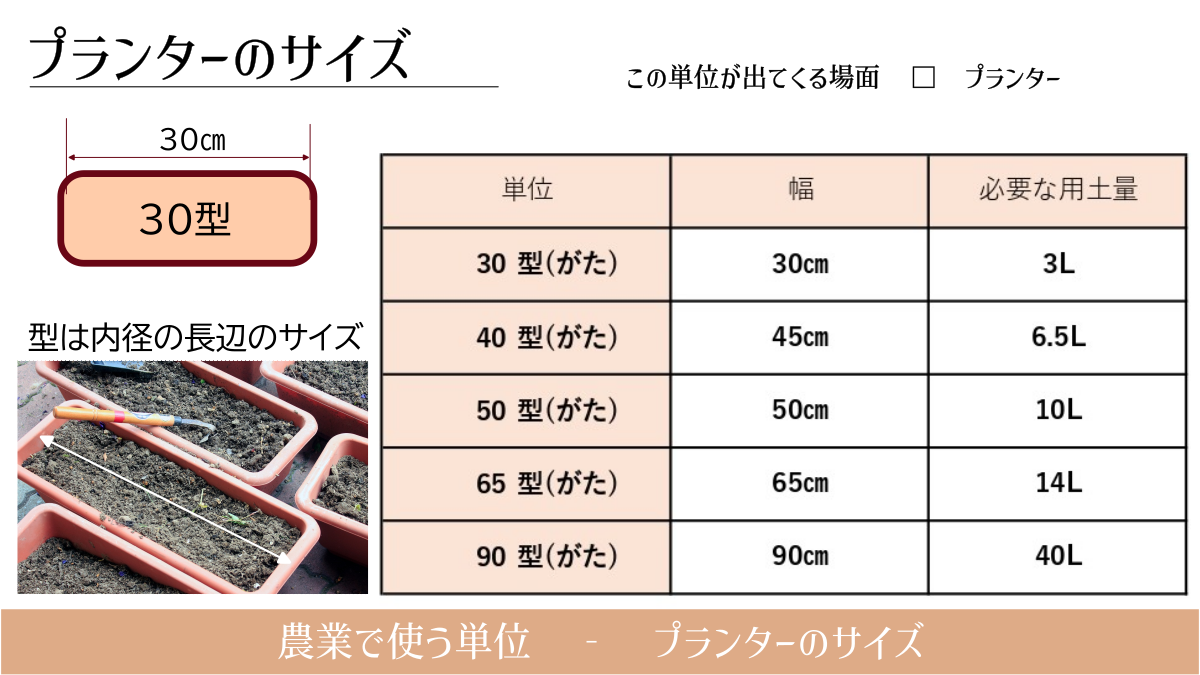

プランターのサイズと土の容量

プランターは、横幅=型とされています。

1型=1㎝

となります。

上記のとおり、65型ならば65㎝、90型ならば90㎝となります。

型が同じでもプランターの深さが違うなどありますので用土量は注意が必要です。

野菜用のプランターは型が同じでも、育てる野菜用に深さが違うものがありますので用土の必要量についてはそのプランターにより異なります。

土を余さず使いたい場合は…

奥行き×高さ×幅

でおおよその必要量は計算できますので参考までに。

農業で使う単位と計算 まとめ

今回は農業で使う面積などの単位や計算方法について解説させていただきました。

家庭菜園をしていて困ることは、肥料袋と畑のサイズ。

鉢やプランターのサイズと用土の量は重要ですよね。

特に用土については、昔に比べ価格も高くなっています。

無駄なく用意していきたいですね。

今回、以上。

最後まで、お付き合い頂き、ありがとうございました。

その他、農業についての記事、こちらもおすすめ

コメント