葉っぱにクモの巣みたいのがはっていて枯れてきたんですけど…?

それっ。

ハダニですね。

ほっとくとたちが悪いので対処法解説していくね。

『葉っぱが白くなってる…これって病気?それとも虫?』

こういう事、経験ありますか?

ハダニの被害は突然に。

ナスやキュウリ、ホウレンソウなど野菜や花でも環境次第では発生する虫です。

発生し、放置をすれば収量が減る、葉が枯れて生長を阻害するという悪影響がでてきます。

今回は、ハダニの除去について解説していきます。

これから、家庭菜園を始める方や、野菜、花を育てる方向けの内容です。

- ハダニについて

- ハダニの予防と対策

ハダニとは?

ハダニの特徴についてみていきます。

そもそもハダニって?

肉眼でみれば白い粒のようなものがハダニです。

ハダニはダニの仲間でクモに分類されます。

クモのように8本の足をもつ成虫サイズでも1㎜以下の虫です。

栽培している花や野菜につき、食料として葉、花、実を食害していき、葉裏から吸汁し、新芽よりも生長した葉を好みます。

1㎜以下のサイズですが、よく動くため肉眼でも認識が可能で、1匹のメスの産卵から50~100匹ほどハダニを産み落とし10日程で成虫となり、卵の状態で越冬します。

繁殖の回転が早いため、放置すれば大量発生につながり、栽培計画に影響を及ぼします。

ハダニの種類は…?

ハダニの有名どこでは黄緑色のナミハダニ。

赤色のダニはアカダニと呼び、ミカンにつくミカンハダニ、キュウリに繁殖するカンザワハダニが有名です。

ハダニの発生時期と原因

ハダニの発生時期は、気温が20~30℃の高温で乾燥している状態。

時期は梅雨明けから秋ごろに発生しやすい。

夏はあまり目立ちませんが、秋ごろが繁殖ピークとなります。

気温を20℃以上をキープするハウス栽培では時期を問わず発生しやすく、常に対応におわれています。

ハウス内で栽培する野菜や花、室内にいる観葉植物はもちろん対象となりますが、ベランダや軒下などの雨の当たりづらい場所で栽培している植物にも発生します。

鉢植えの場合は、ハダニがついた植物は隔離をした方が安全です。

ハダニは自ら吐き出す糸を使い風にのって移動し、近くの植物に取り付きます。

ハダニが発生しやすい野菜

ハダニが発生しやすい野菜は?

| 名 | 植物名 | 備考 |

|---|---|---|

| ナス科 | ナス、ピーマン、トウガラシ、パプリカ、シシトウ | 葉が柔らかく密集しやすい |

| ウリ科 | キュウリ、スイカ、メロン、マクワウリ、カボチャ | 高温期に注意 |

| シソ科 | シソ、バジル | 葉の密度と香りにより乾燥しやすい |

| ヒユ科 | ホウレンソウ、アマランサス | 吸汁被害が目立つ |

| マメ科 | エダマメ、インゲン | 葉裏に多発傾向あり |

| その他 | パクチー、パセリ | 夏場・プランター栽培時に注意 |

花では、バラやラベンダー、ローズマリーなどのハーブ系。

コンパニオンプランツでよく用いられるマリーゴールドも高温乾燥状態ではダニが発生しやすい傾向です。

ハダニの被害

ハダニがつくことで、葉裏から栄養を吸収し、栄養を吸収された葉は葉緑素が抜け、被害が進行すると色が抜け葉色が褐色になり、光合成ができなくなります。

結果、生長不良に陥り、花の開花時期が遅れる、開花期間が短くなる、色味が落ちる。

野菜では、収量が減るといったデメリットが発生します。

放置することで景観が損ないます。

駆除していきましょう。

ハダニの発生から被害

①葉の色が変わり始める

この段階では原因がわかりづらい

②徐々に色褪せが広がる

色あせの症状が拡大してくる

③ハダニが目視できるようになる

葉が色褪せ、葉にハダニと糸が絡みついているのがわかる

④葉が枯れる

ハダニが葉の栄養を吸いつくすと枯れていきます

⑤花や実にも繁殖

エリアを拡大していき実や花にも被害が及びます

蕾の状態ではお構いなく、枯れても繁殖し続けます

⑥エリアを拡大していきます

広範囲に広がると薬剤を使わざるおえなくなります。

農薬はハダニ向けのものはたくさんありますが、適用に合せて脂肪酸グリセリド乳剤(アーリーセーフなど)を午前中の気温の高くない時間帯に茎や葉、葉裏にまんべんなく散布します。

ダニ消毒は葉裏7割と言われます。

葉裏に密集しているからです。

農薬は「使用できる作物」が決められています。

それ以外の作物には使用できず、農薬を購入し使用する前に適用作物を確認し、作物にあった薬剤を選びましょう。

人体への影響

ハダニは人体に影響があるの?

ハダニは人体に影響はないといわれます。

野菜は洗い流せば食べれます。

ただ、アレルギーの原因になりえます。

ハダニの駆除をする場合は吸い込むことのないようにマスク、手袋の着用をしていきましょう。

発見したときの予防と対策

露地栽培、家庭菜園での予防や対策を説明していきます。

放置すると厄介なハダニ、予防するのが一番簡単な方法になります。

予防対策

敷きわら、刈り草の有機マルチの使用

土が見えないように敷きわらや刈り草などのマルチをしておきます。

有機物マルチをすることで、ポリマルチと同じように地温上昇、泥はね、雑草、乾燥防止をすることができます。

梅雨入り前の5月末~6月上旬にポリマルチをはがし稲わらに変えることで、カブリダニ類などが増加。

カブリダニが増えることでハダニが寄り付かず、少量のダニならば駆除してくれます。

白クローバーの使用

白クローバーを株間に植えることでも対策になります。

白クローバーが地表を覆うことで土壌の乾燥を防ぎ、周囲の湿度を安定化、ハダニは乾燥を好むが、湿度が高いと繁殖しづらくなります。

白クローバーの葉や茎にカブリダニなどの天敵が定着しやすく、敷き藁と同じように捕食してくれます。

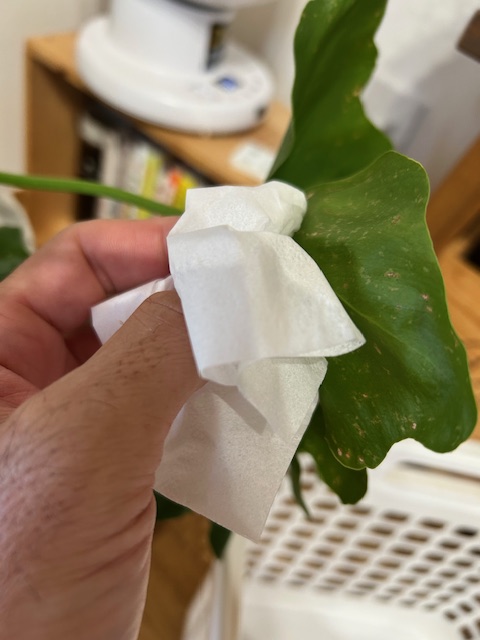

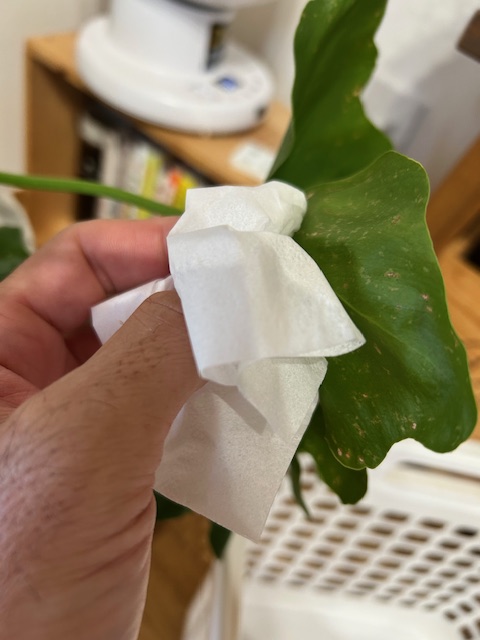

葉のホコリをこまめにとる

これは室内やベランダで育てている植物対象ですね。

ホコリが葉の表面を覆うと、蒸れやすくなりハダニが好む環境となるだけでなく、カブリダニなどの天敵が葉に定着しづらくなります。

また、汚れていることでダニが発生したときの見落としにもつながる可能性があります。

葉水を吹いてふき取ります。

アルコール成分の入ったウェットティッシュは葉を傷める可能性がある為、注意が必要です。

葉水を与える

葉水は予防にも対策にもなります。

高温多湿を好むハダニの生活環境を壊すために、水をふきかけます。

朝1回、葉の表とハダニが集中しやすい葉裏を入念にかけます。

ハダニが発生しやすい時期、5月~秋ごろは朝夕2回吹きかけます。

ほこりの除去にもつながります。

その他、鉢植えのような移動ができるものは風通しの良い場所に移動することでも十分効果は期待できます。

予防についてはそこまで難しくないですね。

次は起きたとき場合について考えていきましょう。

発見したときの対策

葉水を与える

葉水は予防にも対策にもなります。

ハダニは水に弱く、葉に水をかけることが効果的。

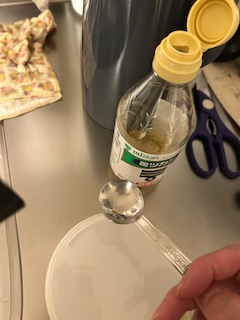

葉水は霧吹きを使って植物全体に吹きかけます。

ハダニは小さく、卵がどこにあるかがわかないため全体的に吹きかけるようにします。

植物により水をそこまで必要のないものがありますので特性を踏まえて朝1回。

発生しやすい時期は朝、夕の2回吹きかけていきます。

多肉植物のような植物は乾燥を好むため水の与えすぎで傷んでしまう恐れがある為注意しましょう。

鉢植えは水につける、洗い流す

葉を水でかけ手で撫でてあげて除去していきます。

それでも除去できないようなら水につけます。

鉢植えはバケツに水を入れその中に漬けます。

バケツの中に10分ほどつけておくとハダニや卵がういてくるのでそれを網で除去します。

その後、バケツから取出し、乾燥させます。

テープで取り除く

ハダニ発生初期の対策です。

葉裏などにセロハンテープを貼り付けはがすことでハダニや植付けされている卵を駆除できます。

あまり粘着が強いと葉自体を傷つけてしまいますので、粘着が強すぎる布テープなどは使用を控えましょう。

ハダニがついた枝葉は除去

ハダニがまだ少ない状態ならば、葉や茎を切り取り畑外にて処分するのも有効な方法です。

広範囲に発生している場合はこの方法では除去しきれないため、葉水、駆除剤の力を頼らざるおえません。

無農薬での対策と予防

無農薬での対策と予防について簡単にまとめ

無農薬で対策する方法は予防にあります。

- 葉水

- 畑の場合は有機マルチの使用

機をてらったやり方よりも、普段の基本行動で未然に防げます。

ハダニの防止には葉水が効果的で、有機スプレーを使用したとしても結果、葉水を使用することには変わりありません。

野菜の場合は水やりをそこまで必要のないものがあります。

そこで有機マルチをうまく使用していくことが重要です。

ハダニは早期に発見できるかで、無農薬での対応ができるかが決まります。

予防、早期発見を念頭においておきましょう。

そのやり方は大丈夫?

ネットで重曹や牛乳でハダニが除去できるとあったのですが?

色々ありますよね。

どんなものがあるか掘り下げてみます。

- 牛乳スプレーやコーヒースプレー

- 酢酸スプレーや重曹スプレー

- 木酢液

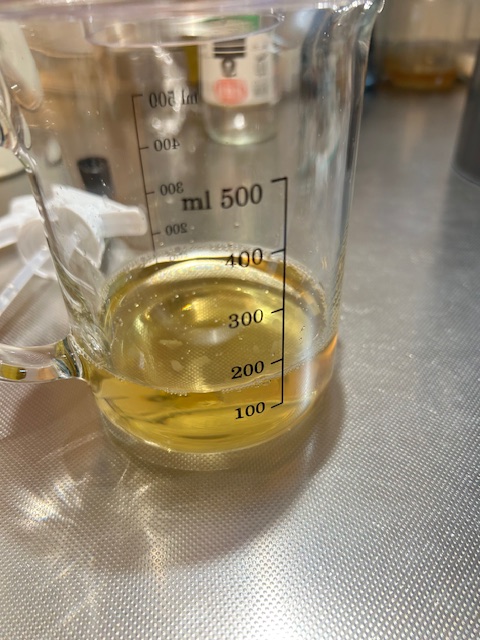

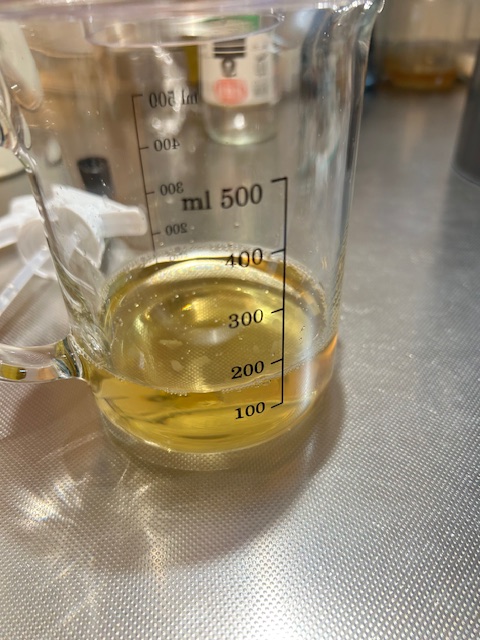

牛乳スプレーやコーヒースプレー

牛乳スプレーやコーヒースプレー。

牛乳が乾燥すると膜を作り、ハダニの気門(呼吸口)を塞いで窒息させ、スプレー後に水洗いすることで、膜ごとハダニを洗い流せる。

という効果が期待できるといわれます。

ただし、リスク全開で、

洗い流すのが遅れれば、悪臭やカビが発生する。

分解する過程で膜を作り、植物が窒息状態に陥り腐ってしまう可能性があります。

コーヒースプレーは、カフェインがハダニの神経系に作用し活動抑制・忌避効果があるかも。

散布後、洗い流すことでダニを除去します。

ただこの方法は希釈倍率で効果が左右される。

散布後、コバエが寄ってくるなどのリスクもあり、環境庁の調査であまり効果がないことが実証されています。

酢酸スプレーや重曹スプレー

酢酸の匂いや酸性環境をハダニが嫌うため、寄り付きにくくなり、軽い殺菌作用で病原菌の繁殖も抑える効果があるといわれます。

重曹はハダニの気門(呼吸口)を塞ぎ、窒息させるといわれます。

ただし、これだけだと半分正解で半分失敗。

卵には効きづらいため、完全に殲滅できません。

また、濃度次第で薬害を起こし、植物内に吸収されることで細胞を壊死させる可能性があります。

木酢液

ただ、この方法も、卵には効果が薄いため完全な除去は難しい。

完全な除去を望むなら、除去剤の使用が絶対になります。

農薬は「使用できる作物」が決められています。

それ以外の作物には使用できず、農薬を購入し使用する前に適用作物を確認し、作物にあった薬剤を選びましょう。

ハダニ 無農薬での対策

今回は、ハダニについて解説しました。

バラ栽培をハウスで行うと季節により発生する害虫が異なりますが、ハダニほど長期間発生する害虫はありません。

ハウス栽培ではその時の状況により、広域にハダニが展開することもあり、どうしても農薬での除去をせざる負えません。

家庭菜園や鉢植えの植物ならば、無農薬で未然に予防、対策が可能です。

放置するとたちの悪いハダニの対策についての一助となれば幸いです。

今回、以上。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

その他、害虫対策についてはこちら…

コメント