葉っぱに白い粉みたいのが付着しているんですけど…。

それっ。うどんこ病ですね。

バラ栽培では、うどんこ病との末永いお付き合いをしていきます。

少し調べてみました。

『葉っぱに白い粉がついたと思ったらどんどん広がってきてしまった。』

こういう経験はありますか?

それ、うどんこ病です。

うどんこ病は放置しておくと、白いカビのようなものが広がり、生長を阻害していきます。

花木では、バラ、野菜ではキュウリなどで発生する病気です。

放置していて、広がってお困りの方や、無農薬栽培に拘りのある方向けの対応策を紹介します。

- うどんこ病について

- うどんこ病の予防と対策

うどんこ病とは

葉や茎、蕾に粉のようなものがついていきます。

これがうどんこ病です。

うどんこ病はカビによる病気です。

風で病気の元の胞子が運ばれてきます。

付着後は、若い葉や茎、花首や蕾に5㎜程度の小さな点が目視で確認できます。

次第に広がっていき真っ白になってしまいます。

放置すれば、養分を吸われるうえ、光合成ができなくなります。

枯れることはありませんが、見栄えが悪くなる、新芽が生長しない、蕾から開花しないなどのアクシデントに見舞われます。

野菜は、感染したとしても、食べることは可能です。

色々な花や野菜を悩ます病気ですが、同じ菌がつくわけではなく、それぞれ異なる菌がついています。

バラのうどんこ病は、バラにしかつきません。

葉や茎、蕾に粉のようなものがついていきます。

これがうどんこ病です。

うどんこ病の概要

| 発生時期 | 5~7月、9~11月 |

| 発生温度 | 25℃(適温) 10~35℃(活動温度) |

| 発生湿度 | 45~100% |

その他 | ・乾燥時期に土や落ち葉に潜んだ糸状菌が風で飛ばされ植物に付着し増殖する ・残渣などや落ち葉に寄生し越冬、翌年の繁殖時期に増殖する ・8月は活動を停止し、自然治癒するが、温度が下がると再活動する |

うどんこ病にかかる植物

野菜

ウリ科の植物

キュウリ トマト ナス カボチャ

花木

バラ キク コスモス スイートピー

果樹類

イチゴ ブドウ など

原因

うどんこ病は10~35℃の範囲で生息でき、元気に活動するのが25℃。

露地栽培では、春から秋にかけ多く発症します。

雨が少なく、日照時間の長い比較的涼しい夏や、晴れと雨が交互に続く、秋などに蔓延する傾向があります。

野菜では、葉が密集し風通しの悪くなる場所や、間隔を詰めすぎて植えたりすることで発生する傾向があります。

チッソ肥料を多く与えすぎるチッソ過剰やカリウム欠乏も原因にあげられます。

路地栽培では、葉の密集部分でおきます。

屋内やハウスでの栽培では、栽培適温を保てば、うどんこ病にとっても、活動適温を保たれ、冬でも発生していきます。

特にバラは、同じ苗から長期間、採花していきます。

栽培途中に落ちる葉や、残渣に寄生し、冬を越し、また気温が上がってくると、葉や茎に付着していきます。

ハウスのバラの栽培サイクルは4年。

花を維持するために、対策していきます。

次項から対策について考えていきましょう。

うどんこ病の対策と予防

うどんこ病の対策といわれると「農薬使用」が真っ先に考えられます。

うどんこ病は、農薬を使用しても、消滅させるのは、難しい。

症状の悪化を緩めるというのが正しい解釈になります。

ハウス栽培では定期的に「カリグリーン」などを散布しています。

有機JAS規格(オーガニック栽培)に使える殺菌剤で、炭酸水素カリウムを主成分としているため、散布後、カリ肥料の効果があります。

それを踏まえて、うどんこ病が発生したときの対策をみていきましょう。

うどんこ病が起きたら…

まとめ – 手作りスプレー使ってみて

対策1 – 発病した部分を取り除く

発病した部分を切り取り、新聞紙などで包んで畑外で処分しましょう。

畑内に残渣を放置すれば、風で、発病した野菜に再び付着したり、菌が越冬してしまう恐れがあります。

特に、うどんこ病は同じ野菜にしか感染しません。

手っ取り早い対策になります。

対策2 – 重曹スプレーを作る

重曹は野菜に付着した残留農薬を落とすときにも使用します。

アンチ農薬の無害な食品添加物として認識されています。

重曹は、殺菌効果があり、繁殖を抑制することができます。

この重曹を水で薄めたスプレーで感染した葉や茎に吹き付けます。

軽度な症状の場合

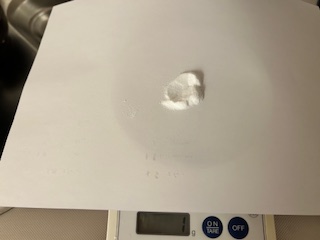

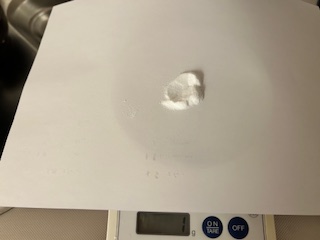

BEFORE(15時撮影)

AFTER(翌日9時撮影)

重曹スプレーを使う前と使った後の写真です。

軽度のうどんこ病なら、葉を濡らす程度吹きかければ、綺麗になります。

重度な症状の場合

BEFORE(15時撮影)

AFTER(翌日10時撮影)

光の反射でわかりづらいですが、重度な症状になると、農薬ほどしっかり取り切れない。

発見初期なら十分威力があります。

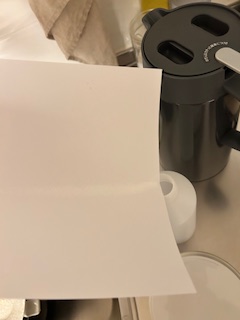

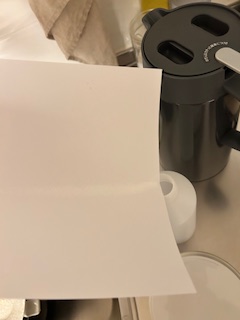

重曹スプレーの作り方

重曹スプレーの準備品

- 重曹

- スプレーボトル

- 水

- キッチンスケール

重曹とスプレーボトルは100均でも購入できます。

重曹の重さをはかり、分量を確認出来たら、スプレーボトルに入れる。

分量

重曹 1 : 水 1000

重曹1gに対し水1リットルです。

濃くしても

重曹 1 : 水500

が最大です。

それ以上の濃度にすると薬害の恐れがあります。

重曹をしっかり溶かして完成となります。

使い道は多数あります。

その他使い道

- 冷蔵庫内の消臭効果

- 油汚れや水垢に向けて使う

- フローリングの清掃

対策3 – 食用お酢スプレーを使用する

食用のお酢を使用したスプレーも効果的です。

お酢の中の酢酸には、抗菌、殺菌、静菌効果があり、うどんこ病の菌の増殖を予防、駆除してくれる効果があります。

重曹同様、水で薄めたスプレーで感染した葉や茎に吹き付けます。

軽度な症状の場合

BEFORE(15時撮影)

AFTER(翌日9時撮影)

食用お酢スプレーを使う前と使った後の写真です。

うどんこが取れている部分もあれば、とれなかった部分もありましたが、吹き付けのムラもあった為と考えられます。

取れた部分も多く、効果は期待ができます。

重度な症状の場合

BEFORE(15時撮影)

AFTER(翌日10時撮影)

重度な症状でも、うどんこが落ちている部分があることが確認できました。

重曹同様、発見初期なら十分威力があります。

食用お酢スプレーの作り方

食用お酢スプレーの準備品

- 穀物酢

- スプレーボトル

- 水

- 小さじ

- 大さじ

お酢は穀物酢を使用しました。

酢酸が重要ですので、種類は米酢でも問題ないです。

分量

お酢 3 : 水 50

お酢3ccに対し水50㏄です。

それ以上の濃度にすると薬害の恐れがあります。

お酢をしっかり溶かして完成となります。

対策4 – 木酢液を使用する

木酢液をスプレーしてあげるのも効果的です。

うどんこ病の他にも、害虫駆除にも効果的です。

また、水やりの際に、葉にかけてあげることで、予防としても利用ができます。

木酢液 1ml : 水 500ml 500倍希釈

木酢液 1ml : 水 300ml 300倍希釈

のいずれかで作成します。

うどんこ病を見つけた時の対応について説明しました。

手作りスプレーについてのまとめを少し…。

まとめ – 手作りスプレー使ってみて

| 農薬 | 重曹スプレー | 食用お酢スプレー | |

| 希釈 | 農薬による | 1:1000 | 3:50 |

| 効果 | 強 | 中 | 弱 |

| 匂い | なし | なし | あり |

| 価格 | 高価 | 安価 | 安価 |

効果で考えれば、農薬を使用するのが一番ですが…。

末期段階になれば、農薬が選択肢になります。

初期で対応していくなら、重曹、お酢ともにおすすめです。

注意点としては、スプレーのかけ過ぎをすることで、写真のよう葉が焼ける薬害が発生する可能性があります。

またお酢のスプレーについては匂いがありますので、個人的には重曹スプレーがおすすめします。

うどんこ病は発生初期の対応が大事です。

スプレーをしたから大丈夫というわけではありません。

植物のこまめのチェックが大事です。

予防方法はありますか?

予防についても簡単に説明していきましょう。

うどんこ病の予防方法

予防方法について簡単に説明していきます。

①適正な施肥

施肥量を守り、チッソ過多にしない。

肥料の与えすぎは、病気にかかりやすくなります。

②密植を避ける

株間の密集を避け、葉や果実が近づきすぎないようにし、風通しをよくする。

③接ぎ木苗や抵抗性品種を選ぶ

接ぎ木苗は、病気や害虫に強い野生種や同じ科の野菜などの台木に接ぎ木することで病気抵抗を高める方法です。

キュウリなどは上に上に野菜をつけていきます。

地際部分の収穫が終わった部分の葉は、切ってしまい風通しをよくするようにしていきます。

それだけでも、効果は期待ができます。

うどんこ病 無農薬での対策

うどんこ病について説明しました。

バラ農家見習いの私、うどんこ病の農薬散布は2週から3週に1度実施しています。

品種により、かかりやすいものもありますが、農薬散布は日頃の仕事。

昨今では、円安、資材高騰で農薬や肥料も高価になっています。

夏の高温により、キャベツの高騰しました。

これからは自分で野菜を育てる時代。

如何に地球にやさしく、お財布にやさしい方法で栽培していくことを意識していきます。

今回、以上。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

コメント