「土づくり」で調べたら色々情報があるから、迷ってしまう。

土づくりの要点を教えてほしい。

そうですね。

情報がたくさんありますよね。

私の土づくりは時間をかけてゆっくり派。

人により方針が変わるものです。

今回は土づくりの流れと使用する堆肥の使い方について解説します。

『土づくりの動画を見すぎて結果よくわからなくなってしまった。」

という経験ございませんか。

同じものを使うのに寝かす期間や量が違う。

そもそも人により使う肥料や堆肥が違って、どうしたらいいか迷ってしまう。

「土づくり」については正解があってないものです。

その人の栽培方針や土の土質にも左右されます。

例えば有機野菜を育てたい人とそこまでこだわりがない人では使う肥料の種類も変わります。

自分が作りたい野菜がどういうものか?

畑の土がどんな状態なのか?

今回はそれをふまえて「土づくり」について考えていきます。

私は、基本スタート時点は有機材料を主として土づくりを行っていきます。

成長段階の肥料については化学性のものを使用していきます。

この記事については、有機で野菜を育てたい方向けに土づくりの方法を解説します。

この記事を読んで頂ければ「土づくりの流れ」「入れる材料」についてわかり土づくりを始められるようになります。

・野菜作りをする上で良い土の定義

・土づくりの流れ

・堆肥の使い方と施し方

野菜づくりの土 基本

野菜の良し悪しは土次第。

おいしい野菜はふかふかな土で育っています。

野菜づくり=土づくりといっても間違いありません。

土づくりの基本、「野菜づくりに適した土」について考えていきます。

良い土の条件

土の3条件という言葉があります。「物理性」、「化学性」、「生物性」の3つです。

以下の条件が良い土となります。

- 通気性(物理性)

- 水はけ、水もちのバランスが良い(物理性)

- 適正なpH、肥料もちが良い(化学性)

- 土壌生物が住みやすい環境か(生物)

3条件について簡単に説明すると以下のとおりとなります。

- 物理性=ふかふかの土にしていく

- 化学性=肥料をうまく吸収できる土にする

- 生物性=微生物の動きを活発にし、微生物の多様性が増えれば病原菌を抑えることができる

ふかふかの土は水はけ、水もち、通気性がよい。

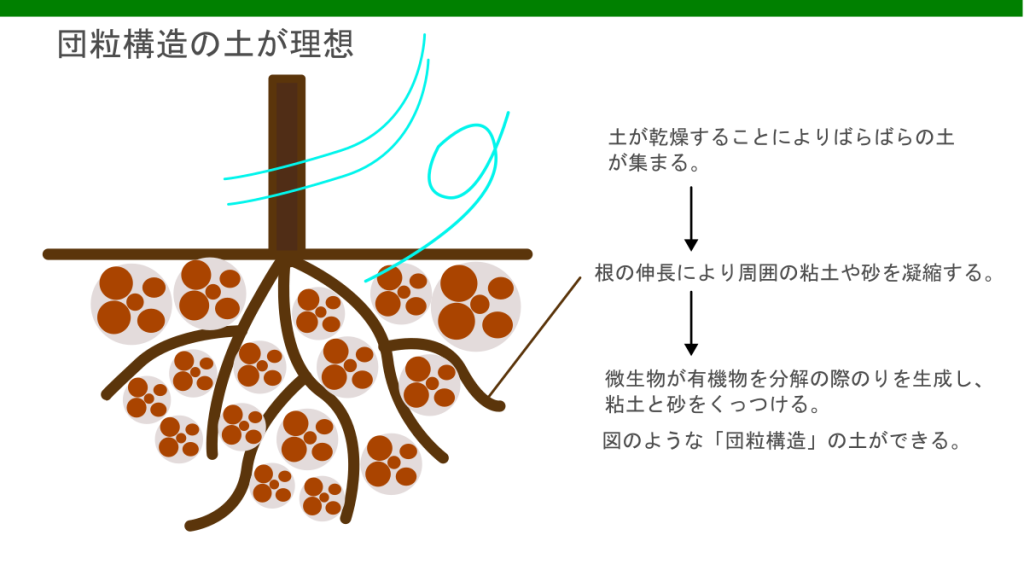

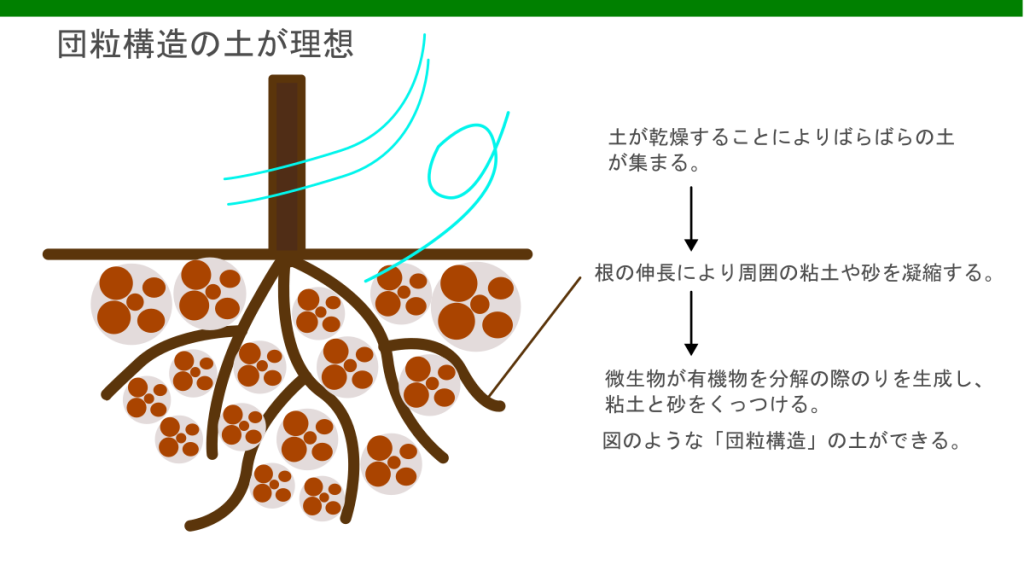

団粒構造

畑の良い土は、団子のように固まった団粒構造であることが良いとされています。

サラサラな土が良いと思われがちですが、微生物や植物の根の協力があり団子状の団粒を作っていきます。

団粒化することにより、土の中で隙間が生まれ、通気が良くなっていき物理性が改善していきます。

「物理性」を改善するためには微生物の助けが不可欠となり、「生物性」を良くすることも必要となっていきます。

作付けする前に土中の微生物のエサになる有機物(堆肥)を投入することで、団粒構造の土を作る手助けをしていきます。

土づくりを意識し、堆肥を投入することで「連作障害」の起きづらい畑になっていきます。

実際に植付する畑の土を観察し、混ぜ込む堆肥を選んでいきます。

Check.1 土質の確認

計器や測定アイテムがなくても土の物理性は確認できます。耕す前に確認してみてください。

乾いた状態の土を触って、こね合わせてみます。

粘土質…つるつるした触感 肥料もち〇、水はけ×

砂質土…ザラザラな触感 肥料もち×、水はけ〇

つるつるした触感と、ザラザラした触感の両方が適度に混じりあっている状態が理想です。

写真の状態は両方が混じりあっている状態 肥料もち〇、水はけ〇

乾いた状態でわかりづらい場合は、少し濡らして調べる方法もあるよ。

以下の記事を参考にしてみて‼

土を濡らして土壌質を確認する方法はこちら

いずれかの方法で土壌質を調べていきます。

Check.2 土の色

畑の土の色を確認してみましょう。

感覚的な話しになりますが、土の色が、黒っぽく、ふわふわしている。

これは有機物が多く肥えた土です。

通気性、水はけも良く、野菜を育てるのに申し分ないです。

痩せた土は黒みはなく、パサパサしています。

肥料もちが悪い状態が、パサパサした土の状態です。

写真の土は全く黒くありませんね。農業が盛んな場所の土は黒っぽい畑土のところも多いです。

出かけてみたら、畑の土の色にも注目してみてください。

Check.3 ミミズの数

耕したときにミミズがいるか確認しましょう。

ミミズは土を耕し、ふんには窒素、リン酸などの養分が含まれています。

死骸についても肥料としての効果もあり、ミミズが多くいる=良い畑ということになります。

ただし、写真のような「シマミミズ」(縞模様、体長10㎝くらいのもの)が多い時は、まだ投入した堆肥が未熟な状態で、それが原因でシマミミズが増えます。

シマミミズが増えると、エサを求め、モグラが寄ってきて野菜に害を及ぼします。

シマミミズが多い場合は、1年ほど堆肥の施用を中止します。

土質の確認が済んだら微生物のえさとなる堆肥を施していきます。

ミミズってどこにもいるように思いますが、土づくりを疎かにしている畑には居座ってくれません。

ちゃんと土づくりができているバロメーターになりますので注意してみてください。

野菜の土づくり

野菜を植付するまでの土づくりの流れになります。

段階的に堆肥や肥料を畑に混ぜていきます。

畑という相手があって、投入したものをしっかり受け入れた時点で次の作業をしていきます。

土づくりの流れは上記のとおりの流れとなります。

- 堆肥の投入 (植付3週間前) ←HERE

- 土の酸性度(pH)の測定と調整 (植付2週間前)

- 肥料の投入・畝づくり(植付1週間前)

- 種・苗の植付

時間をかけて別々に施していきます。

土相手に行っていく作業です。

土が投入したものを受け取って、吸収してもらい、次の作業に移っていきます。

効果の面も踏まえ、しっかり吸収してもらうため時間をかけて土を作っていきます。

堆肥を投入する前に、周りの日当たりを遮るような草や木枝をカットし、一度畑を耕します。

耕すことで堆肥の馴染みをよくすることが目的です。

それが済んだら堆肥を施していきます。

堆肥を施す時は晴れの日がしばらく続いていて土自体が乾いている時に行います。

堆肥の種類

堆肥の種類について簡単に説明していきます。

大きい分類としては動物性堆肥と植物質堆肥に分けられます。

堆肥によって投入目的が変ります。土壌改良を目的の堆肥。

肥料として使用する堆肥があります。

発酵鶏ふんと豚ぷんは肥料としての扱いになります。

様々な堆肥がありますが、土の状態などを踏まえて入れるものを変更していきます。

いずれの堆肥を使用するにしても、それが発酵の有無により使い方が変ります。

発酵の進捗(完熟堆肥と未熟堆肥)

堆肥については「完熟堆肥」と「未熟堆肥」があります。

未熟堆肥

葉や木の原形があり、臭いも強い。

まだ時間をかけて発酵していく段階の為、投入する場合は、3週間前ではなく、1ヶ月以上おいて分解させる必要があります。

畑に投入すること自体は問題ないですが、堆肥を発酵しているとき土自体が高温になり、窒素が欠乏、二酸化炭素が大量に発生し植物の根を痛めてしまいます。

せっかく植えた野菜もダメになってしまいます。

私も自家製の腐葉土を作って畑に投入しますが、1ヶ月は袋の中で発酵させ、畑に投入します。

投入後も更に1ヶ月から2ヶ月ほど畑の植付準備はしないようにしています。

未熟堆肥を投入する場合、地中深く埋め込んだ方が分解が早くすすむ為、投入してからも何回か耕していきます。

腐葉土を手作りしていますが、発酵しているものと未発酵のものでは色が全然違います。

未発酵の腐葉土はまだ落ち葉らしさが残っています。

すぐに判別がつきますよ。

完熟堆肥

完熟した堆肥は発酵がほぼ終わっている状態です。未熟堆肥に比べ、臭い、湿り気、色が違います。

臭いは発酵分解が進むにつれくさみがなくなっていきます。

湿り気については水分が蒸発しふかふかした感触です。

色は黒くなっていきます。

堆肥の塊を割ってみて,臭いがしないようなら完熟に近い状態です。

臭いを確認し完熟した堆肥を3週間前に投入していきます。

ホームセンターで購入した腐葉土や牛ふんは発酵済みが殆ど。

臭いなどを確認し問題ないか確認してみよう。

堆肥を使う目的と量

堆肥は土壌改良と肥料効果を狙って使用する2種類となります。

この堆肥投入は土壌改良を行う目的です。

毎年、堆肥を入れて野菜を育て収穫していくことで、粘土質や砂質が徐々に改善していきます。

それでも土壌の改良をしたい方はこちらの記事を参考にしてください。

壌土質の土で1回で入れる量についてです。

| 堆肥の種類 | 1㎡あたり |

|---|---|

| 牛ふん堆肥 単独 | 2.0㎏程度 |

| 牛ふん堆肥+腐葉土 | 2.0~3.0㎏ |

| 牛ふん堆肥+バーク堆肥 | 2.0~3.0㎏ |

| 腐葉土(米ぬか使用) | 2.0~5.0㎏ |

| バーク堆肥 | 2.0~5.0㎏ |

2品種入れる場合は双方とも同じ量を入れていきましょう。

少し位の入れすぎなら問題ないですが、10倍以上の量を投入するような入れすぎには注意してください。

過度に施すと栄養過多により生育障害を引き起こす可能性もあるため、上記のように量に気をつけ畑にまいていきます。砂質の畑は上記の1/2程度の量をまいていきます。

堆肥については『ℓ』表示のものが多いです。

袋に㎏の表示があればそれを参考にしてください。

表示がなければ計測して使用していきます。

また腐葉土については発効促進させるために米ぬかや油かすを使用した場合です。

ただの葉っぱを入れる場合はもっと入れて頂いて構いません。

畑の土壌改良の目的で使用しているのは、牛ふん堆肥と腐葉土です。

腐葉土は、野菜を育てていない期間に混ぜています。

植付3週間前は、牛ふんを上記の量を目安に投入しています。

堆肥を畑にふりまいたら、また畑を耕していきます。

混ぜ合わせて堆肥しっかり混ざったことを確認し終了です。

それ以外の堆肥の使い方はどうしていますか?

(バーク堆肥、鶏ふん、豚ぷん)

バーク堆肥は果樹植付のマルチとして使用しています。

発酵鶏ふんは元肥として、肥料として使用します。

豚ぷんは牛ふんと鶏ふんを主に使用するので使用はしていないです。

生ごみたい肥のようにお手製の堆肥もあるため、挑戦していきたいと思ってます。

米ぬか信仰の人が多いですが…

米ぬかはどういう使い方をしていきますか?

米ぬかの使い方

米ぬかの使い方について説明していきます。

写真の白っぽいのが米ぬかになります。

畑に撒いて混ぜ合わせる前の状態です。

『米ぬか』を入れると野菜が甘くなりおいしくなるといわれます。

米ぬかは精米すると出る粉ですが、これは精米をする家庭では、精米所で無料で手に入る農業アイテムになります。

この米ぬかを投入する場合、いつ投入するのか補足として考えていきます。

一番簡単な方法は、そのまま畑に投入する方法ですが、ホームセンターで購入できる「脱脂米ぬか」がおすすめです。

生の米ぬかを投入すると米ぬかに含んだ脂分の影響で水をはじき、米ぬか自体が塊になってしまいます。

できた塊は、害虫や雑菌の巣になりやすく、単体での畑投入はメリットよりデメリットの方が大きくなります。

脱脂米ぬかは脂分を抜いたものとなるため、生の米ぬかより水を吸収しやすく、塊になりづらいのが特徴です。

それでも、発酵までに2週間から3週間ほど掛かります。

米ぬかは発酵時間を考慮して、堆肥と同じタイミングで投入しまていきます。

- 米ぬかを撒いたままにせず、深く耕し、表面に残らないようにする

- 畑の土が乾いた状態で、撒くようにする

- 発酵過程で、畑のチッソを大量に使用する為、チッソの補充を意識する

米ぬかは食料になります。表面に濡れた状態で米ぬかを残しておくと害虫を呼び寄せてしまいます。

土自体が濡れていると、塊となってしまうため、天候に注意するようにしてください。

また、チッソ対策として、「油かす」を同時にまいています。

米ぬかを撒くときの散布量の目安です。

油かすも発酵に時間のかかります。同時に以下の量を撒いていきましょう。

脱脂米ぬか…100~150g(㎡)

油かす … 100~200g(㎡)

牛ふん堆肥…2.0㎏(㎡)

また、精米所で調達した米ぬかは「生の米ぬか」となります。

生の米ぬかは以下のような使用方法がおすすめです。

- 腐葉土を作る際の発酵促進剤として

- ぼかし肥料を作る際の材料として

- 収穫終了後の残渣や残飯の発効促進材

堆肥の撒き過ぎより米ぬかの撒き過ぎの方が危険です。

使用量については特に注意してください。

まとめ

今回、畑の土づくり3週間前、堆肥の投入についてお話しさせて頂きました。

堆肥は土壌改善の為に行っていきますが、野菜植付のスタート時には必ず行っていきます。

再度、今回の私の堆肥の使い方を以下にまとめました。

・1年に1回、腐葉土を畑を休めている期間に投入し、2週間に1回程度耕し、裏返しにする

・植付の3週間前に、牛ふん堆肥を投入し耕す

・米ぬかを使用する場合は、3週間前に牛ふん堆肥と油かすと一緒に耕す

畑作業をしていると、堆肥の発酵している状態に直面することがあります。

「高温になる」ということが家庭菜園を行っていれば、わかるようになっていきます。

そのように出来事に直面した時にまた再読して頂ければ幸いです。

最後まで、お付き合い頂きありがとうございました。

米ぬかや有機肥料の詳細を確認したい方はこちら

次は1週間ほど時間をおいてpH測定し調整する作業をしていきます

コメント