キュウリの育て方について説明します。

夏野菜、キュウリの栽培について説明していきます。

この記事は、キュウリを育てたい方向けの内容です。

- キュウリの栽培方法

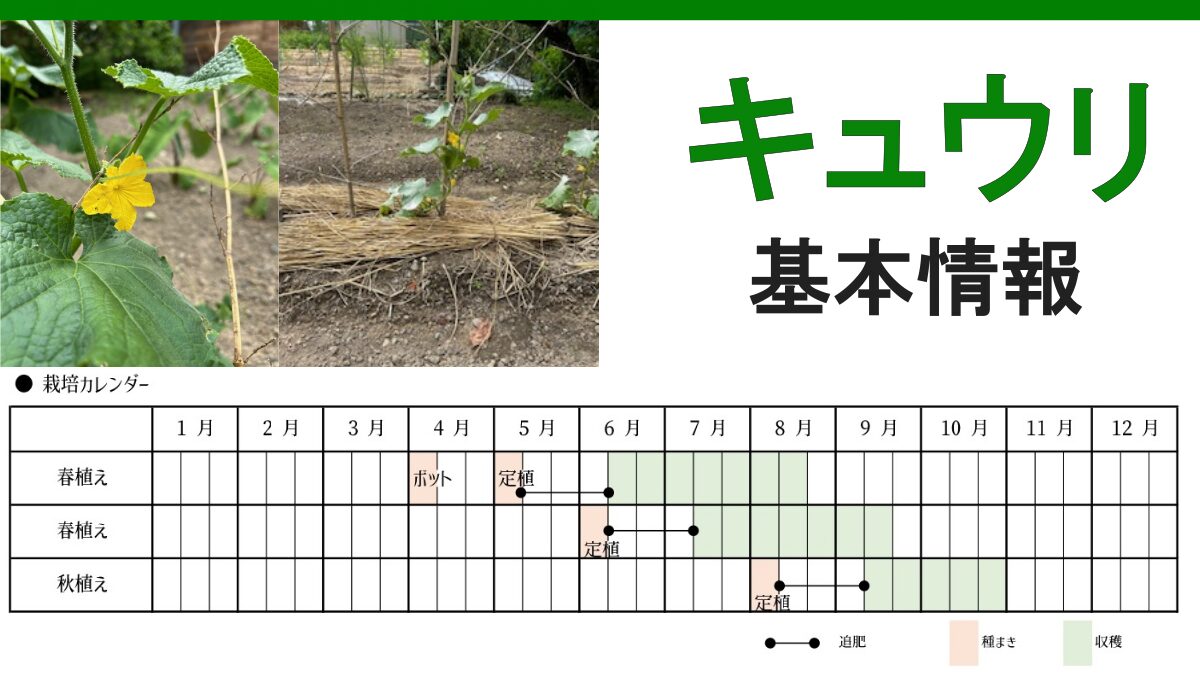

キュウリの基本情報

キュウリは夏野菜の代表格、食卓には欠かせない野菜になります。

家庭菜園のきっかけになる野菜ですね。

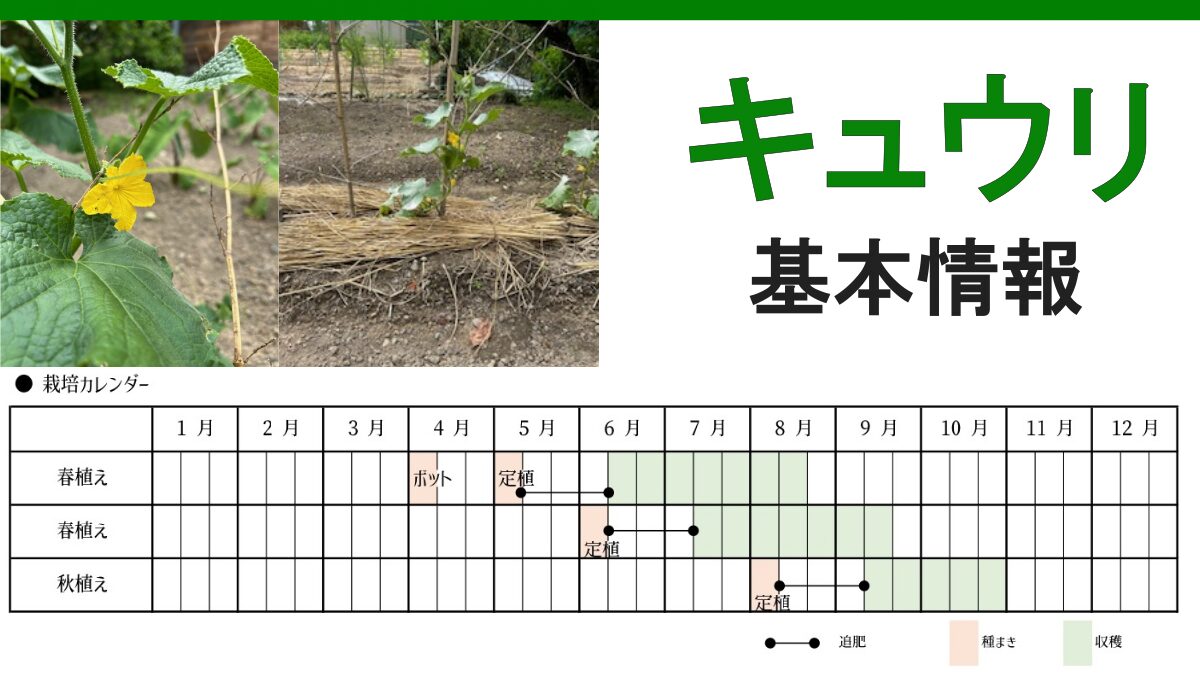

植え付けの時期をずらして、6月から秋ころまで収穫をすることができます。

- 春まきはポットで育苗し畑に定植、気温があがれば畑に種植え可能。

- 生長速度が早いため、水不足、肥料不足にならないように栽培する

- 植えつけ時期をずらすことで、長期収穫が可能

栽培の流れ

キュウリの育て方を解説していきます。

育苗

春先の植え付けは苗植えをしていきます。

ポットに種植えをしていきます。

発芽温度を下回る時期に、植え付けをすることになる為、保温資材を使用するなりして、温度維持をしていきます。

種 3粒 / 1ポット

種を置き1㎝程度、土をかぶせます。

土づくり

- 中性よりの土壌での栽培を好み、pHは6.0~6.5で調整。入れすぎ注意

- 乾燥・多湿を嫌う為、畝は高畝にする

- 元肥が多いとツルボケを起こし、実がつきづらくなる為、控え目にする

キュウリの元肥

元肥: 全面施肥 発酵鶏ふん 100g + 草木灰 50g (㎡)

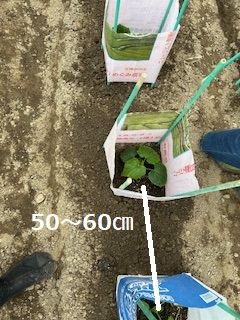

畑への定植

①本葉3~4枚で定植

双葉がついていて3~4枚のものを

選びます。

②植え付け前に水を与えておく

キュウリの苗にたっぷり水を与えておきます。

ポットより苗を外し、あらかじめほった穴に苗を定植します。

③施肥、水を与える

掘った穴にはあらかじめ水を与え、苗を固定し、土をかぶせます。

施肥をし、再度水を与えます。

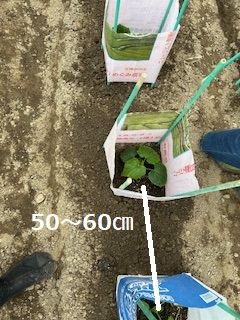

苗と苗の間隔は50~60㎝。

秋までキュウリを楽しみたい方は、

1列植えずに、徐々に植え付けしていきましょう。

春先はまだ、夜は寒くなる日もあるため、肥料袋を切った「行灯」をして、寒さ対策をしておきます。

種まき

キュウリは春植えが収穫できた頃、第2弾を植えつけしていきます。

6月頃に植え付けとなりますので、気温も高くなる為、畑に種植えをしていきます。

3粒づつ、点まき(種間:60㎝)し、本葉が出始めたら1本立ちしていきます。

支柱立てとマルチ

キュウリは蔓が長く伸びます。

支柱の準備やマルチをしていきます。

支柱立て

直立型 高さ180㎝サイズ

支柱と杭を畝に打ち込み補強します。

接続部分

ネットを通し、横部分の支柱部分は

結束バンドで固定します。

竹を使った支柱

コストダウンしたい場合は自然のもので代替できます‼

支柱建てには様々な方法がありますが、上記の直立型や合掌型が一般的です。

ネットを使用しない方法で、支柱を3角錐に立てる方法もありますが、下記のように麻ひもで親蔓を支柱に誘因していきましょう。

誘引

ネットを使用した場合

ネットを使用する場合は、写真のようなツル(巻きひげ)がネットに絡みつくため、誘引ヒモを使用する手間が省けます。

親蔓がしっかり絡みつくまでは、ひもで仮固定してあげましょう。

ネットを使用しない場合

芽を避けて、麻ひもで支柱に誘引していきます。

縛り方はひもを2~3回ねじり、蔓部分はゆとりを持たせて支柱にしっかり縛りつけます。

ねじっているため蔓部分には影響がありません。

3角錐型では、親蔓はらせん状に巻いていきましょう。

マルチ

敷き藁をする。

刈り草でもOK。

乾燥対策と病気対策の為、マルチをしていきます。

追肥の頻度等を考慮し藁や刈り草を薄く敷いていきます。

厚く敷き過ぎると、藁が吸った水分が逃げづらくなり、地中に根を張らずに、地表に根を張り始めます。

過剰な乾燥や湿度変化になり、病害虫を呼び寄せてしまいます。

追肥の頻度が多い為、ビニールマルチより、簡単に取り外せる、藁や刈り草がおすすめです。

べと病

春から秋の湿度の高い時期に多発します。

キュウリは、行灯をして、日中と夜間の寒暖差の対策をしますが、高温になれば風通しが悪くなり、湿度が高くなる為、起きやすくなります。

葉などに淡褐色の斑点ができて、進行すると紫色のカビが密生して枯れていきます。

幼苗期に発生すると、生育が阻害されます。

葉だけでなく、実にも発症し、発症した実は食べることはできなくなります。

発病した株は直ちに抜き取り、収穫後の残渣も含め畑外で処分しましょう。

泥はねや風通しや水はけをよくしていくことで予防できます。

整枝・摘芯

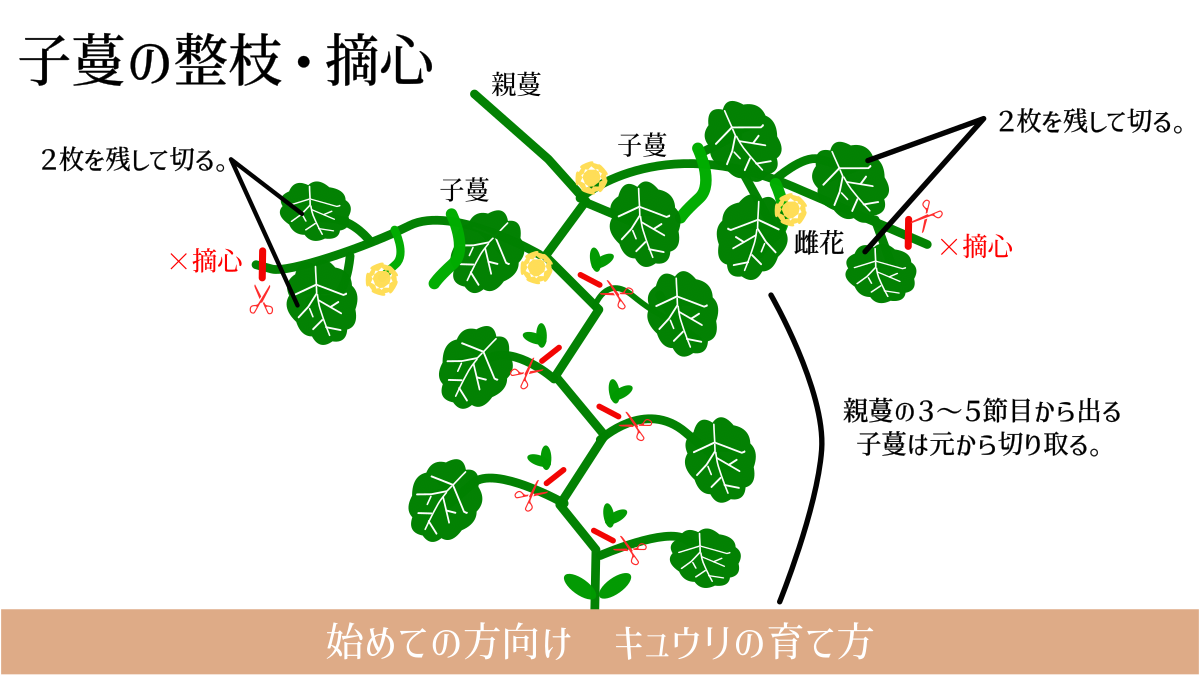

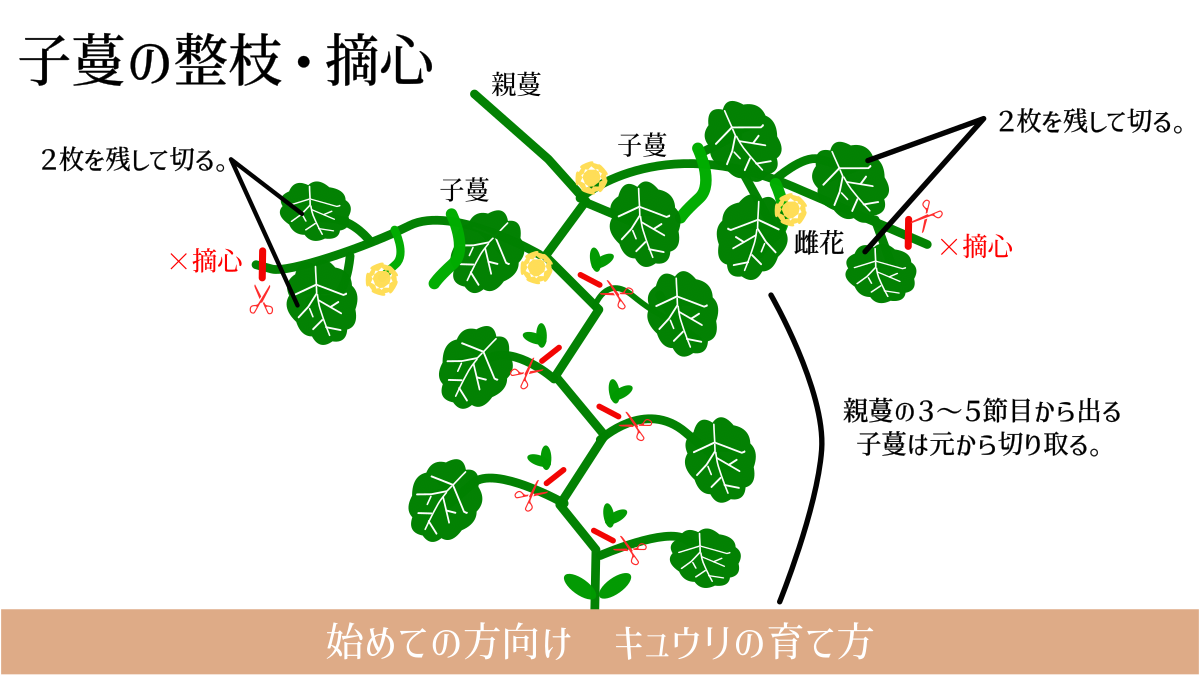

子蔓の整枝

親蔓の3~5節目から出る小蔓は元から切り取ります。

収穫は4~6節目から収穫していきます。

日当りや風通しを確保し、病害虫の発生の防止。

実を充実させていきます。

4~6節目以降の子蔓は雌花を2つ残す。

実が1~2個が目安。

その先の葉が1~2枚を残し、切り詰めます。

株間の広さと相談し、残す枚数を決めましょう。

摘花・摘葉

摘花

親蔓の下から3~5節までの小蔓と同様に雌花がついたら早めに摘花していきます。

株が疲れないようにしていきます。

摘葉

枯れた葉や病気になった葉は切り取りしていきます。

葉が混んでいると風通しが悪くなり、病気が発生しやすくなります。

こまめに葉は切り取りしていきます。

追肥

①株の根本に追肥ばらまき

根を外して肥料をまいていきます。

マルチを外すと根が見えますので、そこは外して肥料をバラマキます。

②肥料を土にかぶせる

根に肥料が掛からないように、肥料に土を被せてマルチを元に戻す。

2週に1回を目安にしながら、葉の色を見ながら追肥していきます。

追肥の時期

1回目…雌花から実がつき始めたタイミング

2回目以降…2週に1回を目安。

2回目以降は畝の周囲に肥料をまき、中耕を兼ねて、肥料と土を混ぜていきます。

肥料が足りないと、巻きひげが元気がなくなっていきます。

追肥の目安は下記の通りです。

追肥情報: 有機質肥料 ぼかし肥料 30g/㎡ もしくは 鶏ふん 30g/㎡

栽培中の管理

水やり

キュウリは水分の多い野菜です。

土壌の水分の有無で果実の生長が左右されます。

肥大期に、水が足りないと、果実の曲がり果、尻細りが発生します。

水まきはこまめに行っていきます。

受粉

雄花… キュウリがついていない

雌花…キュウリがついている

キュウリは人工授粉は不要です。

キュウリは受粉をしなくても実を作るため、不要となります。

収穫

収穫初期は、長さ10㎝~15㎝で早めに収穫していきます。

収穫よりも株の成長を優先させるため、早めに収穫し、安定的に収穫ができるようなるまで行っていきます。

実が安定して収穫ができるようになったら、18㎝~20㎝で収穫していきます。

キュウリは、生長が早く、1日収穫を見送るだけで数㎝大きくなっていきますので、確実に収穫していきましょう。

長さ30㎝のサイズになると、キュウリ特有の青臭さが消える。

ただそれ以上になると、キュウリの種ができ始める為、注意が必要です。

- 収穫初期 … 開花から4~6日程度。大きさ10㎝~15㎝。

- 収穫安定後 … 開花の約7~10日後。大きさ18㎝~20㎝

- 30㎝サイズ … 開花の約11~12日後。

1日で目に見えて大きくなります。収穫は確実にしていきましょう。

保管・保存

キュウリは鮮度が命です。

収穫時のトゲや雌花のついた状態が新鮮な証拠となります。

収穫後は、できる限り早く消費していきましょう。

キュウリの栽培については以上です。

キュウリの後作とコンパニオンプランツ

コンパニオンプランツは近くに植えることで育ちが良くなる野菜の組み合わせのことです。

無農薬でも害虫を遠ざけ、病気になりづらく、健全な野菜を育てつようになります。

キュウリについてまとめました。

相性の良い組み合わせ(混植)

| 科目・種類 | 野菜・植物 | 理由 |

| マメ科 | インゲン | 生育が良くなる。つるありがおすすめ、風に弱いキュウリの暴風壁に |

| 根菜類 | ラディッシュ | 生長速度の差があり、妨害なく育つ |

| ヒガンバナ科 | ネギ | 害虫忌避効果、根が絡み合う場所に植えると良い |

他にも相性の良い野菜は、ニラ、パクチー、チャイブなどがあります。

後作も踏まえても相性のよい野菜が多いです。

相性の悪い組み合わせ

| 科目・種類 | 野菜・植物 | 理由 |

| ウリ科 | カボチャ、スイカ、ゴーヤなど | 連作障害 |

| ナス科 | ピーマン、トマト | キュウリの味を悪くする |

| 根菜類 | ニンジン・ダイコン | センチュウの増加 |

キュウリや同じウリ科の栽培は、土中の成分バランスの偏りから、病気や生育不良が起きてしまいます。

連作障害を避ける為、同じ場所での栽培は3~4年ほど空けましょう。

キュウリ栽培中、栽培後は、ニンジン、ダイコンはセンチュウを増やす原因となりますので、混植はやめておきましょう。

後作は『ホウレンソウ』、『エンドウ』がおすすめ♪

キュウリの収穫末期は9月頃になります。

秋野菜シーズンとなり、ほうれん草は種植えできる野菜の為、おすすめ。

また、エンドウとリレー栽培することで、連作緩和できるとされる。

キュウリの育て方 まとめ

今回は、キュウリの育て方について説明しました。

キュウリは、生長が早く、水を必要とする野菜です。

収穫時は、毎日、畑に顔を出し、収穫するようにしていきましょう。

数日、収穫が遅れることで、思った以上に生長してしまいます。

こまめな対応が必要です。

今回は以上となります。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

コメント