『チッソ、リン、カリ』

肥料をあげるときにはこの3つのことがよくわかっていると植物を育てやすくなります。

肥料をみれば、どれだけこの栄養が入っているか記載してあります。

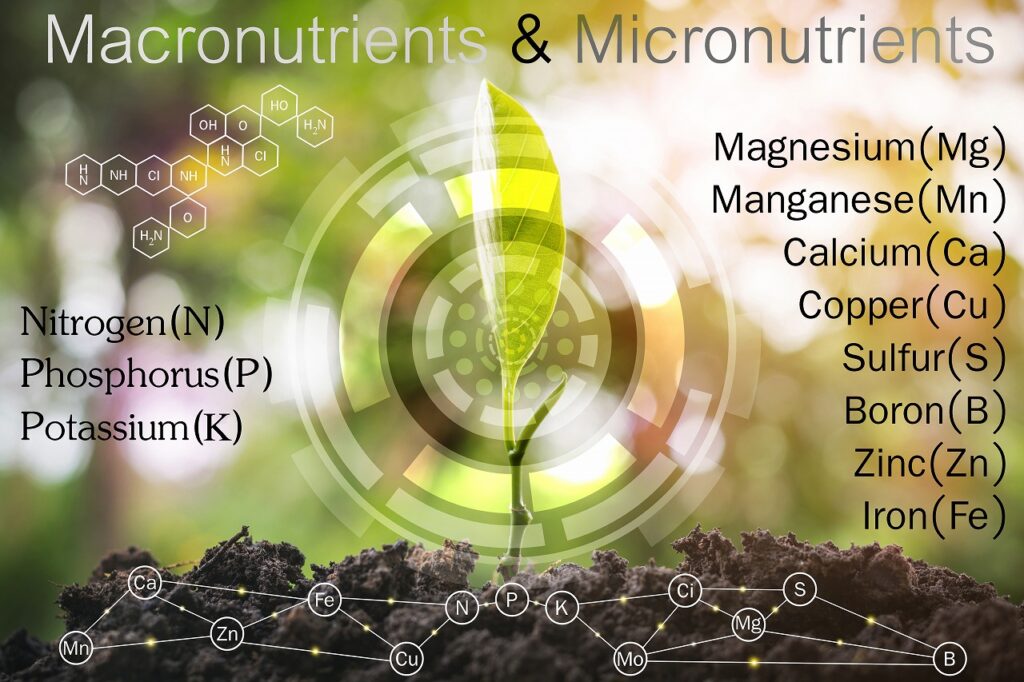

必要な栄養を要素と呼びます。

今回はこの要素について詳しく掘り下げていきます。

この記事は要素について詳しく知りたい方向けの内容です。

- 植物が必要な栄養(要素)

植物が必要な栄養

土づくりは堆肥、石灰などの土壌改良材を施して植物が栄養を吸収しやすい状態のふかふかの土を作ることが基本です。

土の状態が良くなったあと、投入するのが肥料となります。

まず肥料を理解する前に植物に必要となる栄養について理解が必要です。

この栄養について『要素』といいます。

必要とする要素は17種類。

結構あるね…。

簡単に表にするとこんな感じ。

| 種別 | 要素名 | 記号 | 主な役割 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 水と空気 | 水素 | H | 水 | |

| 2 | 酸素 | O | 呼吸 | ||

| 3 | 炭素 | C | 光合成 | ||

| 4 | 多重要素 | 三要素 | チッソ | N | 葉や茎の生育を促す |

| 5 | リン酸 | P | 花、実付きを良くする | ||

| 6 | カリウム | K | 根を丈夫にする | ||

| 7 | 二次要素 | カルシウム | Ca | 植物全体を丈夫にする | |

| 8 | マグネシウム | Mg | リン酸の吸収を助ける | ||

| 9 | イオウ | S | 根の発達を助ける | ||

| 10 | 微量要素 | 塩素 | Cl | 光合成に働く酵素に関与 | |

| 11 | ホウ素 | B | 根や新芽、花をつけるのに必要 | ||

| 12 | 鉄 | Fe | 光合成に必要 | ||

| 13 | マンガン | Mn | 光合成やビタミン合成に必要 | ||

| 14 | ニッケル | Ni | 尿素をアンモニアにする酵素に含まれる | ||

| 15 | 亜鉛 | Zn | 植物の生長する早さに関係 | ||

| 16 | 銅 | Cu | 硝酸還元を行う酵素の成分 | ||

| 17 | モリブデン | Mo | 尿素をアンモニアにする酵素に含まれる | ||

結構多いですよね。

種別と要素について簡単に説明していきます。

水と空気

水と空気は植物にとっては必要不可欠な要素です。

水素(H)、酸素(O)、炭素(C)。

植物を育てる上では、呼吸をする植物は、光を浴び光合成をし、水を与え生長していきます。

水は水素(H)。

呼吸は酸素(O)。

光合成は炭素(C)。

肥料に含まれるものではありませんが、この3つが成立しなければ植物は生長もせず、実をつけたり花を咲かすこともありません。

これだけでも元気に育ちますが、更にたくさんの野菜を収穫するために肥料を投入していきます。

これからは肥料や土中内にいる要素についてみていきましょう。

肥料の三要素

肥料として施す必要のある必須要素の中でも、特に作物が必要とするのが、チッソ(P)、リン(P)、カリウム(K)です。

一度は聞いたことがあるかもしれませんが、これを「肥料の三要素」といいます。

土の中や肥料では、

リン=リン酸(P₂O₅)

カリウム=カリ(K₂O)

チッソ=アンモニア態チッソ(NH₄-N)、硝酸態チッソ(NO₃-N)

の2つの状態で存在しています。

また、この3つとあわせて、カルシウム、マグネシウムで五要素と呼ばれることもあります。

チッソ(N)

チッソは「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、植物の初期生育に大きく影響し、光合成を行う葉緑素の材料となり、葉の色を濃く保つと共に、細胞を作るタンパク質の材料となり、植物全体の活力を高めます。

葉物野菜は特にこの要素が必要になります。

逆に豆類は土中のチッソを集める根粒菌と共生するためこの要素はあまり必要としません。

チッソ肥料にはどんなものがあるの?

化学肥料では、硫安、塩安、硝安、尿素。

有機肥料では油かすが代表的。

リスクはありますか?

チッソ欠乏

植物の葉が黄化し、生育が著しく抑制される代表的な要素障害です。

特に下位葉から黄色くなり、新しい葉が小さくなり、株全体の生育が抑制される。

葉の量や大きさが制限されることで根の生長、実付きが悪くなります。

原因

- 単純に窒素肥料が不足している

- 未熟な有機物を大量に施用すると、分解過程で微生物が土壌中の窒素を奪い、植物が利用できなくなる

- 砂質土では窒素が雨水や灌水で流亡から

- 土壌pH、温度、水分などの条件が複合的に影響

チッソ過剰

葉や茎は一見元気に見えますが、実際には軟弱で病害虫に弱くなり、収穫や品質に悪影響を及ぼします。

茎葉が徒長(ひょろひょろと伸びすぎる)、栄養が葉に偏り、開花・結実が遅れ、軟弱な組織はアブラムシや病気に侵されやすく、野菜は水っぽくなり、果実は甘みが薄くなる。

原因

- 単純に窒素肥料を多めに施している

- 追肥のタイミングが近すぎる、量が多すぎる

注意することは、過不足とも過剰にならないようにする。

土づくりの基本にそって畑の準備をしていきましょう。

リン(P)

リン(リン酸)は、根がしっかり伸びることで水分・養分の吸収効率が向上し、開花や結実を助け、果実の品質や収量を改善が期待できます。

また、光合成で得たエネルギーを利用するためのATP(アデノシン三リン酸)の構成要素。

ATP(アデノシン三リン酸)は植物にとって「即時利用可能なエネルギー源」であり、光合成と呼吸の両方で合成され、生命活動のあらゆる場面で利用されます。

光合成では有機物合成に、呼吸では代謝や成長に使われるのが大きな特徴です。

果菜類や花にはこの要素が重要になります。

ただし、効果が出るのに時間が掛かるため、元肥時点の供給が必要です。

追肥時に与えても収穫時には効果が期待できず、次回の作付け時に効果が表れます。

また、リンは他の要素と違い雨水で流れづらく、土中に残り続けるのが特徴です。

与えすぎになりやすいため注意が必要です。

リン肥料にはどんなものがあるの?

リスクはありますか?

リン欠乏

古い葉から光沢が失われ濃緑色になり、葉脈間や葉裏が赤紫色に変化。

これはアントシアニンが増加し植物に悪影響を及ぼすことになり、症状が悪化すると黄化や壊死が起こり、葉縁部から枯死していきます。

根が育たず、新葉が小さくなり、収量も低下してしまいます。

原因

- 適正なpHでの栽培をしないとその他要素と結合する恐れがある(アルカリ性、酸性)

- 湿害や過湿状態では根の機能が弱まり、リンの取り込みが困難になる

- 窒素やカリウムなど他の養分が過剰だと、リンの吸収が拮抗作用で阻害される

リン過剰

下位葉から黄化が始まり、やがて全体に広がり、葉脈間に黄化が発生し、マグネシウム欠乏に似た症状となり、葉脈付近に斑点が出ることもあります。

開花や結実が減少し、収量が上がらず、窒素やカリウムの吸収を妨げ、養分バランスが崩れてしまいます。

原因

- チッソやカリウムとのバランスを考えずにリン酸肥料を大量に施用した場合

- 堆肥を毎年大量に施用すると、有機態リンが土壌に蓄積し雨で流れずらいため土の中に滞留する

- リンが過剰に存在すると、鉄・亜鉛・銅・マンガン・マグネシウムなどの微量要素の吸収が阻害され「リン過剰症」ではなく「他養分欠乏症状」が現れることが多い

カリ(K)

カリは気孔の開閉を制御し、乾燥や高温ストレスに耐える力を高め、(植物の水分調整)根を強く伸ばし、養分吸収を効率化、糖分の移動を助け、果実の甘みや色を改善し細胞壁を強化し、病気や害虫に対する耐性を高めていきます。

カリは写真のとおり、根菜類の栽培に不可欠です。

マメ科の追肥にも個人的には使用します。

有機肥料としては草木灰などが代表的ですが、与えすぎることでpHをアルカリ性に傾けることがある為注意が必要です。

カリ肥料にはどんなものがあるの?

肥料の不足と過剰のリスクはこちら…

カリ欠乏

古い葉から葉縁が黄化し、やがて褐色化して枯れ込む。

葉脈は緑色を保つが、周囲が黄化し最終的に、葉全体が乾燥し、早期落葉につながる。

根が育たず、倒れやすくなり収量が減り、病害虫にも弱くなっていきます。

原因

- 砂質土壌や軽い土壌ではカリが流亡しやすい

- 窒素やカルシウム・マグネシウムの過剰施用でカリ吸収が阻害される

- 高収量作物ではカリ需要が大きく、供給不足になりやすい

カリ過剰

肥料としてカリを過剰に施用した結果、植物の栄養バランスが崩れ、他の養分の欠乏を誘発する状態です。

欠乏症と違い、直接的な症状は目立ちにくいですが、カルシウム欠乏による新葉の奇形や根の発育不良が起きます。

原因

- 窒素やリン酸とのバランスを考えずにカリを大量に施用した場合

- 高収量を狙って過剰に追肥すると、土壌中に残留しやすい

- 保肥力の高い粘土質土壌ではカリが蓄積しやすい

二次要素

三要素の次に必要とされるのが、カルシウム、マグネシウム、イオウです。

これを「二次要素」あるいは「中量要素」ともいわれます。

大きい分類では三要素と合せて多量要素に分類されます。

カルシウム(Ca)

カルシウム肥料は、植物の細胞を強くし、病害抵抗性や品質向上に直結する重要な中量要素です。

欠乏するとトマトの尻腐れやハクサイの芯腐れなどが起こりやすくなるため、適切な施用が不可欠です。

カルシウムは植物体内で移動しにくいため、新芽や果実に症状が出やすいです。

代表的な病害はこちら…

- トマト:尻腐れ果

- ハクサイ:芯腐れ・縁腐れ

- イチゴ:チップバーン

- ネギ・ユリ:葉先枯れ

- サトイモ:芽つぶれ

欠乏の原因は単なるカルシウム不足だけでなく、土壌酸性化・乾燥・窒素過多による養分バランスの崩れでも起こります。

カルシウム肥料の種類

- 石灰肥料(炭酸カルシウム):土壌酸度の矯正に有効

- 貝殻・骨粉由来の有機質肥料:自然派栽培に適用

- 液体カルシウム肥料:葉面散布で直接吸収させ、尻腐れ予防に効果的

マグネシウム(Mg)

マグネシウム肥料は、植物の光合成を支える必須栄養素であり、葉緑素(クロロフィル)の中心元素として欠かせません。

リン酸や糖の移動を助け、種子や果実の品質を高め、不足すると光合成効率が落ち、病害や環境ストレスに弱くなります。

欠乏すると葉が黄化し、収量や品質が低下するため、適切な施用が重要です。

- 葉脈間クロロシス:葉脈の間が黄色くなる(トマト、キュウリ、バラなどで顕著)

- 果実品質の低下:トマトは赤みが薄くなり、ブドウは着色不良・糖度低下

- 収量減少:ホウレンソウなど葉菜類は重量が減り、日持ちも悪化

ダイコン、トマト、ナスなどによく表れる。

マグネシウム肥料の種類

- 硫酸マグネシウム(エプソムソルト):水溶性で速効性、葉面散布にも適用

- 硝酸マグネシウム:水溶性で即効性が高く、液肥に利用

- 苦土石灰(炭酸カルシウム+マグネシウム):土壌酸度矯正と同時にMg補給

- 有機質由来(カキ殻、骨粉など):緩効性で長期的にMgを供給

イオウ(S)

イオウ(硫黄)は植物の必須二次要素で、タンパク質やアミノ酸の合成に不可欠です。

近年は大気中からの供給が減ったため、肥料としての補給が重要になっています。

ビタミンB群などの生成に必要で、代謝を支え、チッソとセットで働き、タンパク質合成を円滑にする役割があります。

硫黄は病害虫防除にも利用され、菌類やダニに効果的です。

欠乏すると…。

- 葉が全体的に淡黄色化(窒素欠乏に似るが、若葉から症状が出る)

- 生育遅延、収量低下

- 小麦や大豆ではタンパク質含有量が減少

- 香味野菜では風味が弱くなる

イオウ肥料の種類

- 硫酸塩系肥料(硫酸アンモニウム、硫酸カリなど):速効性で追肥に適用

- 元素状硫黄:遅効性で土壌酸度矯正に利用、定植前に施用

- 有機資材(油かす、骨粉、動物性副産物):じっくり効くタイプ

- 石膏(硫酸カルシウム):カルシウムと同時に硫黄を補給できる

微量要素

上記以外の元素を微量要素で、土の中である程度含まれています。

かつ、土壌改良のために施す堆肥などからも供給されるため、普通の肥料として施す必要はありません。

微量要素について簡単に触れておきます。

塩素(Cl)

光合成や浸透圧調整に関わります。

ただし必要量はごくわずかで、過剰になると生育障害を起こすため注意が必要です。

ホウ素(B)

細胞壁の形成や糖の移動、花や実の発育に欠かせません。

必要量は少ないですが、不足すると新芽や根の成長が止まり、花や果実の品質低下につながります。

鉄(Fe)

葉緑素の合成やエネルギー代謝に深く関わります。

不足すると葉が黄化し、光合成ができなくなるため、健全な生育に欠かせません。

マンガン(Mn)

光合成や酵素反応に深く関わる栄養素です。

必要量は少ないですが、欠乏すると葉の黄化や斑点が現れ、光合成が阻害されます。

ニッケル(Ni)

チッソ代謝や酵素反応に関わります。

必要量はごくわずかですが、欠かせない役割を持っています。

亜鉛(Zn)

酵素の働きやホルモン合成に関わり、成長点の発育や種子形成に欠かせません。

必要量は少ないですが、不足すると葉の黄化や小葉化、花や実の形成不良が起こります。

銅(Cu)

光合成や呼吸、病害抵抗性に関わる重要な栄養素です。

必要量は少ないですが、不足や過剰が生育に大きな影響を与えます。

モリブデン(Mo)

特にチッソ代謝に深く関わる栄養素です。

必要量はごくわずかですが、不足するとチッソ肥料がうまく利用できず、葉の黄化や生育不良が起こります。

植物に必要な肥料の要素 まとめ

今回は植物に必要な肥料の要素について詳しくまとめてみました。

家庭菜園をするにしても、ただ肥料をあげるだけではその時はよくても先々野菜をうまく育てることができない。

といったこともありえます。

一番重要なのは、必要な時に必要分の肥料を与えてあげること。

過不足のない施肥を心掛けるためにも、三要素と二次要素については把握していきましょう。

今回、以上。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

肥料の与え方についてはこちらの記事を参考にしてください。

肥料について調べたい方はこちら…。

コメント