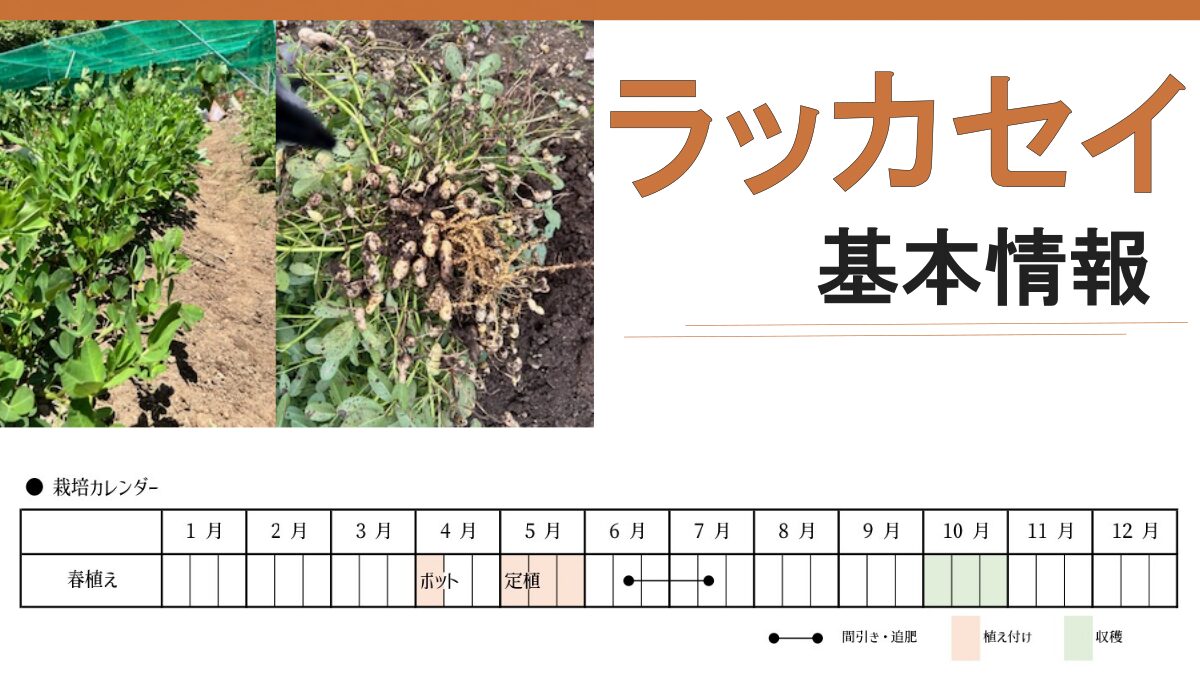

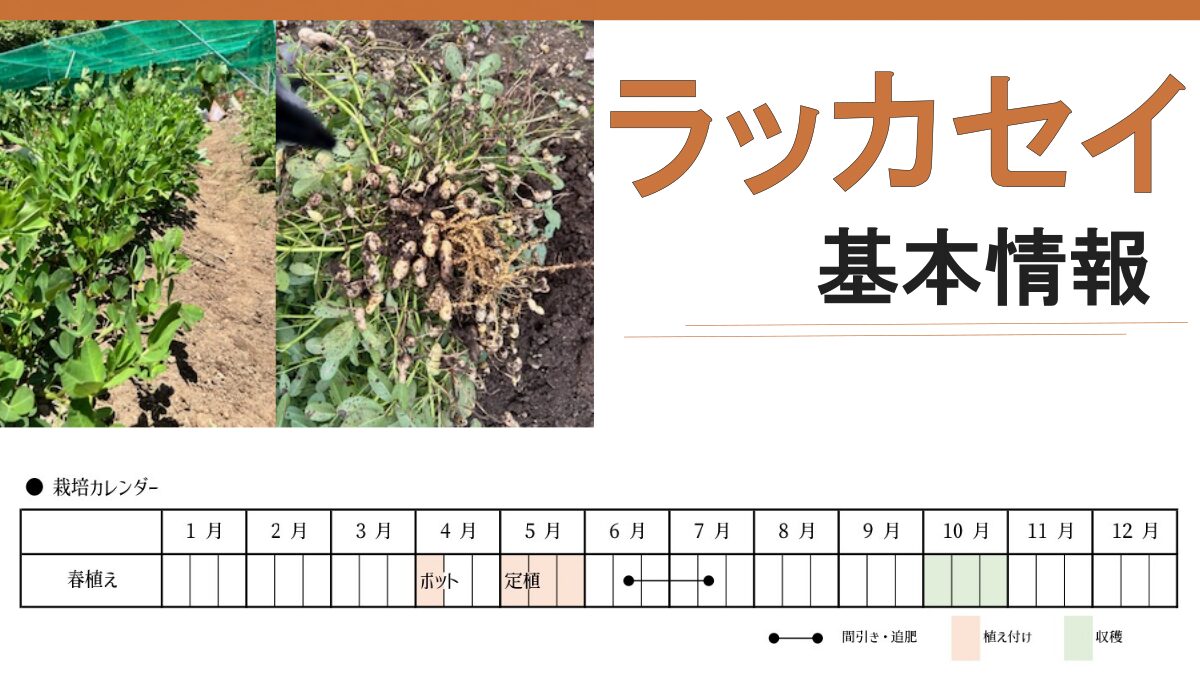

ラッカセイの育て方について説明します。

ラッカセイは直売所でも販売効率が良い野菜として地元でも出品者の不動の人気を誇る野菜です。

今回の栽培方法は無農薬、有機肥料オンリーの栽培方法になります。

この記事は、ラッカセイを有機栽培で育てたい方向けの内容です。

- ラッカセイの栽培方法

ラッカセイの基本情報

ラッカセイは、花咲き後、地中に子房柄がもぐって結実するという変わった育ち方をします。

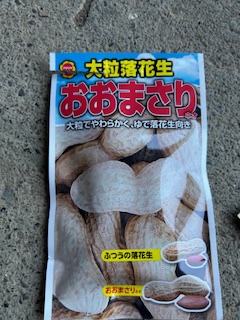

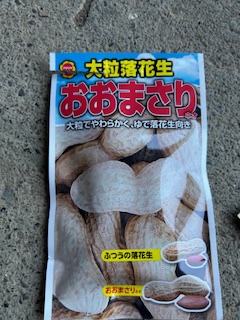

ラッカセイは実が大きいおおまさりと普通のサイズのものがありますが、栽培期間は同じとなります。

実が大きいおおまさり

通常のサイズのラッカセイ

種には「立性品種」と「這性品種」というものがあります。

ツルの広がり方が違います。

「立性品種」は上に高く、「這性品種」は横に広がります。

- 種まきもできるが鳥獣被害対策の為、不織布が必要

- 地中に実をつけるため、雨降り後、土が固くなっていたら中耕して地中に空気を送り込み、フカフカの状態を保つ

- マメ科の植物で根粒菌が共生するため、チッソ肥料は控え目にする

栽培の流れ

ラッカセイの育て方を解説していきます。

育苗

おおまさりの種

普通のラッカセイ

種の2倍の深さにまく

ポットに種植えをしていきます。

定植後も、間引きなしでそのまま栽培したい。

ポット内でも種同士をなるべく離して植え付けします。

種 2粒 / 1ポット

十分湿らせた用土に種の2倍の深さに撒いて土を被せます。

本葉3~4枚程度ついたところで畑に定植します。

ポットに種植え後は防鳥対策として、発芽までネットを被せます。

土づくり

- 微酸性の土壌での栽培を好み、pHは6.0~6.5で調整。入れすぎ注意

- 子房柄が伸びて地中に実をつけるため、畝幅は広めにする

- マルチシートを使用

- 根粒菌からチッソを蓄えるため、チッソ肥料は控え目にする

畝幅は広めにする

ラッカセイの元肥

マメ科の植物は根の部分に根粒菌が共生します。

コブのようなものが根粒菌のコロニー。

根粒菌は空気中のチッソを固定化し栄養化してくれます。

チッソ成分は控え目にし、リン、カリを重点的に補充します。

予め植え付け予定部分に溝を掘り元肥をしていきます。

畝をたてたら、マルチをしておきます。

マルチをする理由は、土が固くならないようにするためです。

畝周辺も踏み固めないように注意。

ラッカセイは水はけがよく柔らかい土を好みます。

また、栽培期間が長い為、近くの野菜で陰にならない場所に植え付けしていきましょう。

畑への定植

①本葉3~4枚で定植

定植の前に、水をあげておきます。

②マルチに穴をあける

マルチカッターで定植場所に穴をあけます。

③穴あけ場所に定植

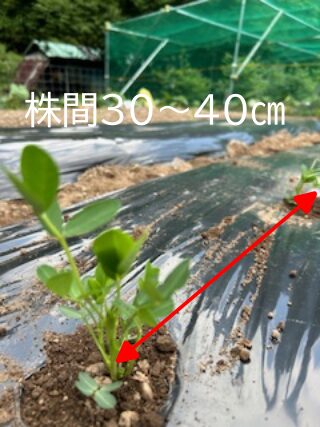

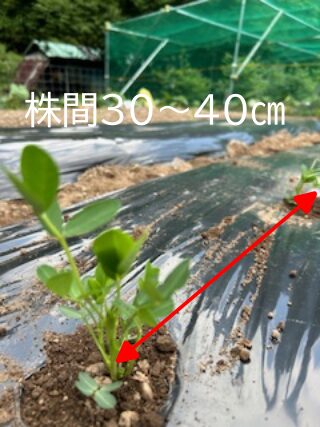

④株間について

株間は30~40㎝程度空けていきます。

種の直播きも可能です。

マルチをし、種を植えた後、その上に不織布を被せておきます。

マメ科の種は、ハトやカラスなどの鳥類のエサになってしまうことが多い為、本葉が出るまでは、不織布を被せておきましょう。

間引きについて

種を3粒植え付けした場合は2本立ちにしましょう。

草丈が7~10㎝になったら間引きし、不織布をとりはずしましょう。

栽培中の管理

ラッカセイの花と子房柄

ラッカセイは黄色の花を咲かせます。

○部分が子房柄です。

開花後、子房柄が伸びて、地中にもぐり実をつけていきます。

土が固い、土までの距離が遠いとこの子房柄がしっかり実をつけることができません。

実をつけていくためにも、土寄せが重要になります。

追肥(1回目)と土寄せ

花が咲き始めたタイミングで1回目の追肥と土寄せを行います。

①マルチをはがす

開花後は子房柄が伸びていきますので、マルチが邪魔になります。

追肥、土寄せ前にマルチをはがしていきます。

はがす際に苗を傷つけないようにしましょう。

チッソは根の方で蓄えますので与えすぎには注意‼

与えすぎることで「ツルボケ」になる可能性があります。

チッソ控え目で追肥を施します。

③土寄せを行う

株元、畝の外側も含めて土を耕します。

子房柄は広域に伸びていきます。

子房柄が土に入りやすいように、中耕し、雑草も邪魔になりますので、除草もしておきます。

追肥した肥料にも土を被せ、株元にしっかり土を寄せていきましょう。

ラッカセイは夏越えをする野菜です。

昨今は、気温が高くヨトウムシが異常発生しています。

『ガ』が卵を植え付けを防止するために、ネットを設置していくと、より安心です。

その他にも、オオタバコガ、ゾウムシの対策にもなります。

追肥(2回目)と土寄せ

花が続々と咲き始め、子房柄が地中に潜り始めたタイミングで再度追肥、土寄せを行います。

1回目と同様、追肥、土寄せを行います。

子房柄の範囲が広がっていくため、株元から離れた場所もクマデなどでほぐしておきます。

また、土寄せ後も雨が降った時、土が固くなっているのを見つけたら、草取り器などで土に穴をあけて、空気を送り込みます。

穴をあけたら、アリの巣ができないように、手でならしましょう。

収穫

下葉が黄色になってきたら、収穫していきます。

①試し掘りをする

②収穫は手で引き抜く

③実の状態を確認をする

まず、試し掘りをしてみます。

収穫は手で引き抜くか、スコップで株全体を持ち上げるように収穫していきます。

収穫後、取り残しの実が土中にないか、確認しましょう。

収穫した実を確認し、

- 網目がきれいに出ている

- 実自体がふっくらとしている

この状態であれば、全体的に収穫していきます。

収穫が遅れると…

- さやが傷つき、引き抜いた時に土中に残り、作業効率が悪くなる

- 味が落ちる

収穫前は下の葉の状態を気にしていきましょう。

収穫後は、葉のついた状態で実から土を落とし、風通しの良い場所で1週間程度、乾燥させます。

乾燥させずにそのままにすると、カビが生えてしまいます。

場所は畑でも構いませんが、雨天、鳥被害には注意しましょう。

ラッカセイの乾燥方法

風通し、日が当たる場所で1週間乾燥させます。

天日干しの際は、鳥被害防止の為、ネットを被せておけば安心です。

乾燥が進めば、実を振るとカラカラと音がします。

確認が取れたら、実を切り離しましょう。

ハサミで実を切り離します。

切り取った時に、実に土がついているようなら、歯ブラシなどで再度払っておきましょう。

殻を振ってみてカラカラとなるか確認し、仕分けていきます。

実を切り離したらさらに乾燥させます。

ネットに入れて乾燥させる

カゴに入れて乾燥させる

収穫後、さらに風通しの良いところで1ヶ月程乾燥させます。

時間をかけて乾燥させることで、渋みを抜き、甘みがまします。

ネットで保存する場合は、風にあたる場所と当たらない場所が出てきますので、定期的に中身を混ぜるようにしていきましょう。

1ヶ月たったら、冷暗所や冷蔵庫で半年から1年程度保存ができます。

食べたい時に必要な分を、調理にしようしましょう。

- 土を落とす時は水を使用しない、カビの原因になります。

- 種を残したい場合は殻付きのまま、保管する

ラッカセイの病害

ラッカセイの病害の代表例です。

褐斑病(かっぱんびょう)

ヨトウムシ

ゾウムシ

成虫

幼虫の被害

ラッカセイにつくゾウムシはサビヒョウタンゾウムシといいます。

成虫の頭はゾウの鼻のように長く体長は6~9㎜。

飛びそうですが飛びません。

越冬成虫は葉を食害、5月に産卵し孵化した幼虫は地中に潜って根を食害する。

・見つけ次第、捕獲して駆除する

対策は…

- 植え付け後、4㎜網目の防虫ネットをトンネルがけ

- 越冬時、成虫は近くの雑草に退避するため、周辺の雑草は除草する

コガネムシ

コガネムシの被害

コガネムシの幼虫による被害です。

カブトムシの幼虫を小さくしたものです。

幼虫が根、実や子房柄を食害し、収量に影響を与えていきます。

未熟堆肥に潜んで侵入し、何年かかけて成虫になっていきます。

・見つけ次第、捕獲して駆除する

対策は…

- 未熟堆肥を入れない

- 土づくり過程で発見したら捕獲

- 農薬(基本不使用)

ラッカセイの後作とコンパニオンプランツ

コンパニオンプランツは近くに植えることで育ちが良くなる野菜の組み合わせのことです。

無農薬でも害虫を遠ざけ、病気になりづらく、健全な野菜を育てつようになります。

同じ畝に植えた場合のおすすめです。

相性の良い組み合わせ(混植)

| 科目・種類 | 野菜・植物 | 理由 |

| ナス科 | トマト | 根粒菌が空気中のチッソを固定させてミネラルを供給することでトマトの生育が良くなる |

| ナス科 | ピーマン | 根粒菌が肥料代わりとなり、追肥が不要になる、ラッカセイがマルチング、泥はねによる病害が減る |

| イネ科 | トウモロコシ | お互いの生育を促進 |

他にも相性の良い野菜は、シシトウ、バジル、ナスなどがあります。

相性の悪い組み合わせ

| 科目・種類 | 野菜・植物 | 理由 |

| ヒガンバナ科 | ネギ、タマネギ | 生育障害 |

| ユリ科 | ニラ | 生育障害 |

| シソ科 | ミントなど | 生育障害 |

ラッカセイはマメ科となります。

ラッカセイや同じマメ科の栽培は、土中の成分バランスの偏りから、病気や生育不良が起きてしまいます。

連作障害を避ける為、同じ場所での栽培は2~3年ほど空けましょう。

土中での同じ栄養を取られることで起きる、生理障害が起きていきます。

ラッカセイの後作

9~10月頃に収穫が終わり、秋野菜シーズンとなります。

連続して植えるようなら、白菜やコマツナ。

翌年まで畑を寝かすなら、トマトやナスなどがおすすめです。

後作は『コマツナ』がおすすめ♪

ラッカセイの収穫が終われば秋野菜シーズン。

ラッカセイの地中に実をつける野菜で、次に植えるのは葉物野菜。

ラッカセイ(根菜類)→葉菜類→果菜類

の順で植え付けすることで、生長が良くなるといわれます。

有機で簡単 ラッカセイ(落花生)の栽培方法

ラッカセイは、栽培期間が長い野菜です。

栽培過程、子房柄が土中に入る前には、土を柔らかくする、ヨトウムシなどの害虫の除去などこまめに面倒を見てあげると収量も増えていきます。

無農薬、有機肥料で作りやすい野菜です。

この記事が、家庭菜園の一助となれば幸いです。

今回は以上です。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

作付け方法について知りたい方はこちら…

相性の良いトマトの栽培方法はこちら…

コメント