シシトウの育て方について説明します。

シシトウの栽培について説明していきます。

シシトウやトウガラシは1本の苗からたくさんの実が収穫できます。

種から育苗すると食べきれないほどの収穫が期待できます。

逆に言えば、1,2本で家庭で食べられる量が収穫できます。

今回は、苗から育てる方法について解説します。

この記事は、家庭菜園にてシシトウを育てたい方向けの内容です。

- シシトウの栽培方法

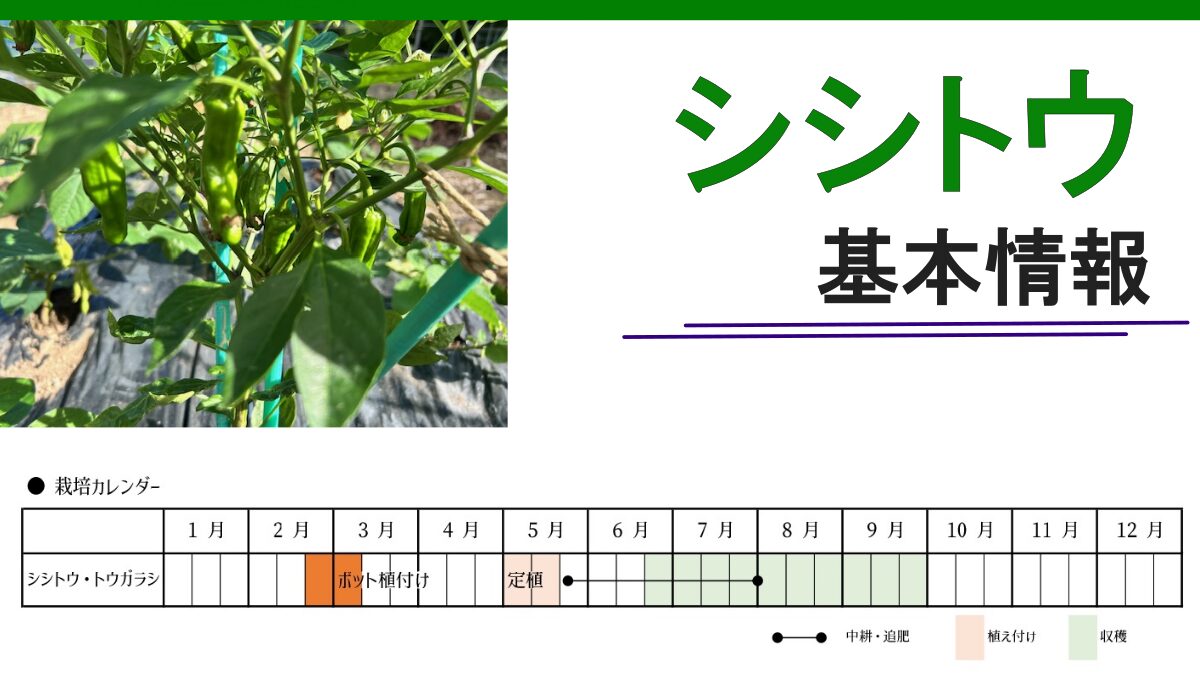

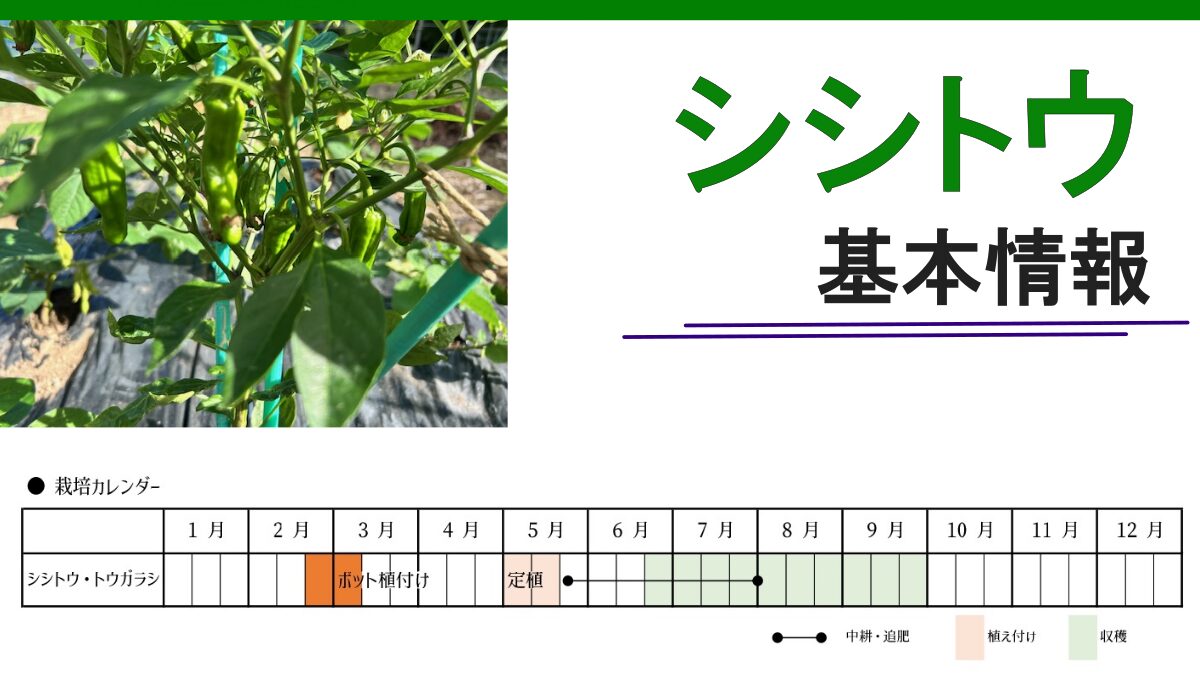

シシトウの基本情報

夏の暑さや病害虫に強いので、家庭菜園を始めてまもない方でも育てやすい野菜です。

シシトウは、ピーマンの仲間で、正式には「シシトウガララシ(獅子唐辛子)」と呼ばれ、辛くないトウガラシの一種です。

果実の先端が獅子の口に似ていることから「獅子唐」と呼ばれています。

昨今では、家庭菜園で栽培できるトウガラシも増え、青トウガラシなどの苗も購入できます。

辛くなるのはなぜ?

通常は辛くないけど、水切れ・高温ストレス・肥料不足などの環境要因で、辛味成分「カプサイシン」が出てしまうことがあります。

植付けの注意点はこちら

- 低温に弱く定植は十分に気温があがる5月以降に行う

- 育苗は寒い時期から長期間必要になり、家庭菜園なら苗からがおすすめ

- 実付きを良くするため、元肥をしっかり入れる

- 次々に実をつけるので、肥料切れをおこさないように定期的に追肥

- 枝葉を剪定し風通しをよくする

トウガラシの種類

シシトウ(獅子唐辛子)

スーパーでよく見かける品種。

今回、フォーカスするシシトウ。

長さ5~6㎝。

細長く辛みが少ない。

鷹の爪

スーパーでは乾燥させたものが多く販売されています。

長さ5~6㎝。

中華料理などの料理のスパイスとして使用します。

伏見甘辛トウガラシ

長さ15㎝程。

肉厚で甘みが強く、焼いて良し、天ぷらや煮物にも利用されます。

京都の伝統野菜で京料理に利用されます。

万願寺トウガラシ

長さ13~20㎝程。

大型で厚みがありピーマンのうようになります。

甘みがあり、丸焼きでも美味しく頂ける。

代表的な品種を紹介しました。

栽培の流れ

シシトウの育て方を解説していきます。

土づくり

- 中性よりの土壌での栽培を好み、pHは6.0~6.5で調整。入れすぎ注意

- 元肥はリン酸系の肥料は多め

シシトウの元肥

施肥量は少なめ、溝施肥にて定植、種植え前に施していきます。

実付きが多い為、リン酸を多めに意識して与えていきます。

元肥は多め、追肥は定期的に与えます。

溝施肥は深さ15㎝、土を入れ埋め戻しマルチを張って1週間ほど寝かします。

元肥: 溝施肥 米ぬかぼかし(骨粉入り) 200g (㎡)

畝立て

定植

家庭菜園は苗を購入して植え付けがおすすめ。

良い苗の選び方からみていきましょう。

良い苗の見分け方

ホームセンタなどで購入する場合、

- 本葉10枚ほどついていて一番花が咲いている

- 葉の色が濃く、茎が太く節間が詰まっている

- 連作が気になるなら接ぎ苗を選ぶ

一番花が咲いているものがない場合は葉の色が濃く生き生きしているものを選びましょう。

苗の植え付け

①苗を定植

植付け時、50㎝の間隔をあけ植穴をあける。

晴れた午前中に浅植えで根鉢を崩さず、土と密着させる。

植穴に水を与え、水がひいたらポットから苗を取り出し植付け、軽く手で押さえます。

再び葉に水がかからないように水を与える。

②竹ひごで株を固定する

長さ50~60㎝の竹ひごをクロスさせて太い茎をはさむように立て、株がぐらつかないようにさせます。

竹ひごがなければ割り箸を使用すればよいです。

植え付け後、防虫ネットをトンネルがけします。

害虫の侵入を防ぐほか、風を通しながら強風から苗を役割を果たします。

アブラムシがつく可能性があります。

網目は1㎜タイプがおすすめ。

支柱立て

植え付けから1ヶ月後、一番果がつき始めたころ、防虫ネットと竹ひごを外します。

支柱を立て、一番果(一番花の部分)を摘み取ります。

シシトウの一番花

支柱をして竹ひごを外す

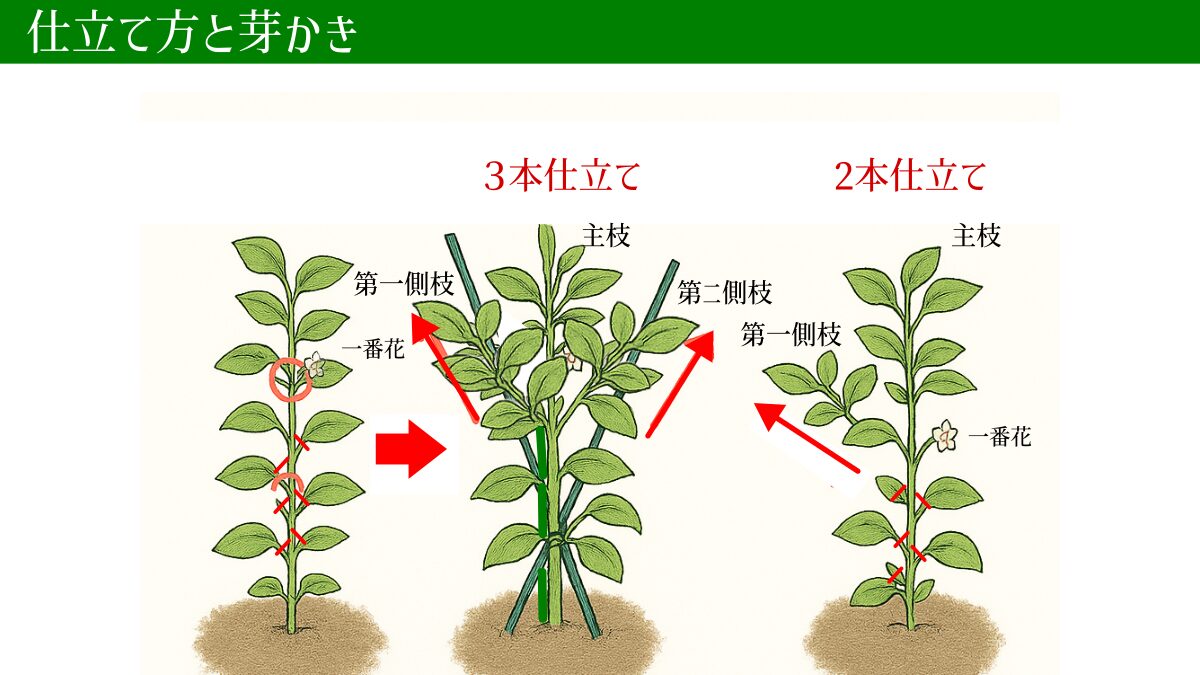

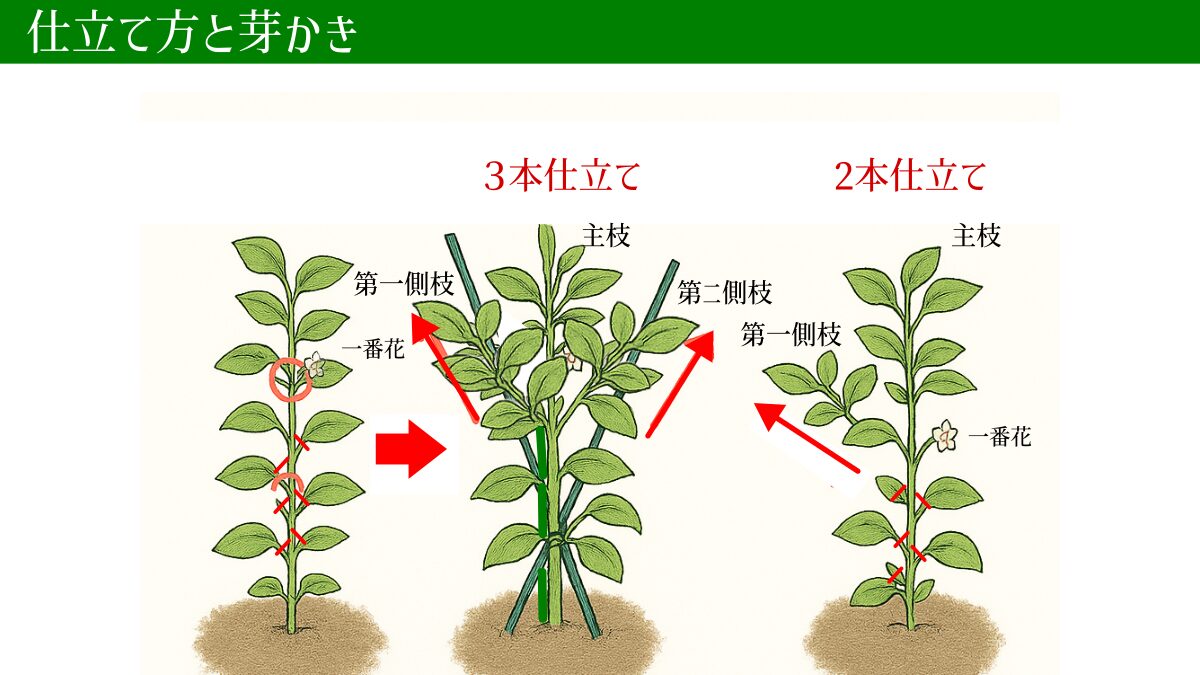

支柱は仕立て方により支柱の仕方が変ります。

3本仕立ての場合は主枝と側枝2本に対してそれぞれ1本づつ支柱を立てます。

2本仕立ての場合は主枝と側枝に対しそれぞれ1本づつ支柱を立てます。

芽かき

一番果がつく場所より下部分からでるわき芽は手で摘み取ります。

追肥

葉の先端部分に根があります。

支柱を立てたタイミングでマルチをはがします。

写真のように追肥をし、土を被せてマルチを元に戻します。

写真はぼかし肥料を施しています。

それ以外にも発酵鶏ふんがおすすめです。

追肥: 発酵鶏ふん 50g 最初に追肥した後、2~3週間おき

株が大きくなれば、固くなった通路の部分をスコップで中耕し、1㎡あたり50g程度を追肥し、再度クワで中耕する。

収穫

シシトウの収穫

株の生長を促すため、最初の頃につく実は小さめのうちに摘み取ります。

その後は長さ5~6㎝になったら収穫する。

実は次々にできていきます。

こまめに収穫しましょう。

トウガラシの収穫

トウガラシの収穫は果実ができたらいつでも収穫可能。

過熟果を利用する場合は、実が赤く色づいたものから収穫していきます。

秋に株ごと引き抜いても良いです。

乾燥させる目的ならば、赤くなってから収穫しましょう。

緑色が残っていると乾燥過程でカビる可能性があります。

整枝・摘果

実を若どりするシシトウは、適度な整枝と摘果をすることで養分を集中し、良質な実を長期間収穫することができます。

整枝

枝は繁茂して混みあっていたら

内側に向かっている枝をハサミで切り、日当たりや風通しをよくしていきます。

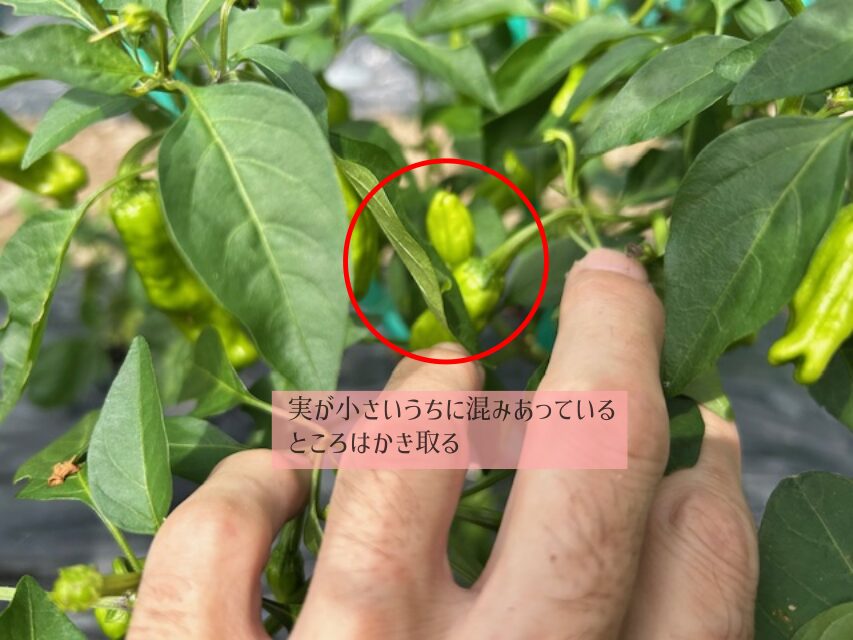

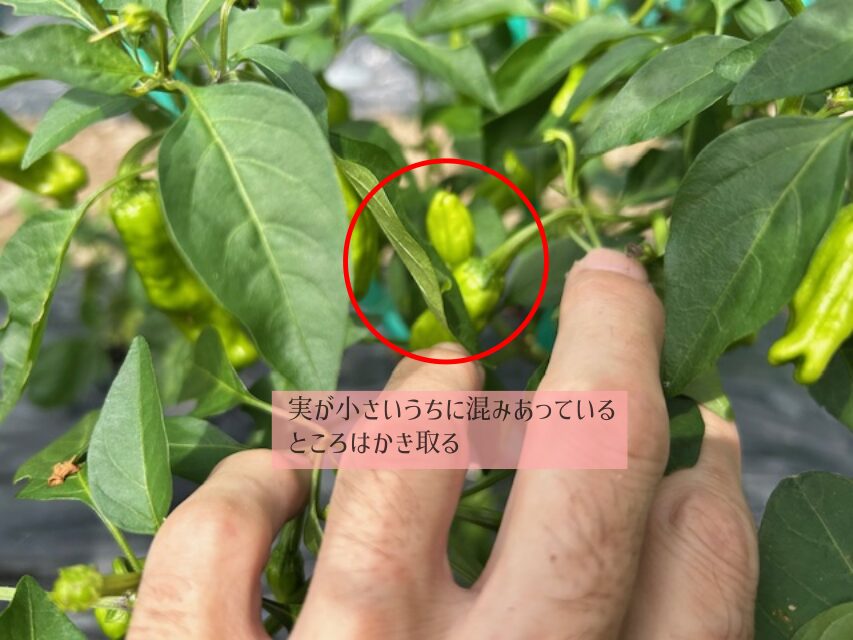

摘果

花や実がたくさんついていたら

小さいうちに混みあっているところの実をかきとっておく

摘果、整枝後の状態

摘果、整枝をすることで風通しをよくし病害虫の予防にもつながります。

シシトウの栽培方法は以上

シシトウの後作とコンパニオンプランツ

コンパニオンプランツは近くに植えることで育ちが良くなる野菜の組み合わせのことです。

無農薬でも害虫を遠ざけ、病気になりづらく、健全な野菜を育てつようになります。

同じ畝に植えた場合のおすすめです。

相性の良い組み合わせ(混植)

| 科目・種類 | 野菜・植物 | 理由 |

| ヒガンバナ科 | ネギ・ニラ | 根に共生する拮抗菌が青枯れ病や萎凋病を抑制 |

| シソ科 | シソ・バジル | 香りでアブラムシやテントウムシダマシを遠ざける害虫忌避 |

| マメ科 | インゲン・エダマメ・ラッカセイ | 根粒菌が窒素固定し、土壌を肥沃にする 生育促進 |

| キク科 | レタス | 草丈が低く、夏は日よけ・秋は霜よけになる |

他にも相性の良い野菜は、ナスタチウム・マリーゴールドなどがあります。

相性の悪い組み合わせ

シシトウはナス科となります。

ナス科はもちろん。

イネ科のトウモロコシとの相性が悪いです。

ナス科は混植も含め、後作にも注意しましょう。

シシトウ・トウガラシの後作

連作障害を避ける為、ナス科の野菜を同じ場所での栽培は3~4年ほど空けましょう。

シシトウ栽培後は、ナス科以外は大方よく育ちます。

後作として良いものは、葉菜類は、レタス、カラシナ、ターサイ、ホウレンソウ。

根菜類では、ニンニク、ラッキョウ など。

タマネギやソラマメ、エンドウなども候補に挙がります。

後作は『タマネギ』がおすすめ♪

シシトウの収穫が終われば9月頃。

苗の植付けが10月以降と継続栽培が可能。

土壌のリセット力と病害虫抑制効果にあります。

タマネギの根に共生する細菌が抗生物質を分泌し、土壌の病原菌密度を下げる効果があり、根が浅く、土壌の深部を疲弊させずに栽培できる。畑の回復期にぴったりです。

翌春に収穫可能で畑の回転効率が高い。

シシトウ・トウガラシの病害虫

シシトウは比較的病害に強いですが、油断はしちゃだめですね。

以下に、よく発生する病気・害虫とその対策をわかりやすくまとめました。

シシトウの病気

| 病名 | 症状 | 対策 |

|---|---|---|

| うどんこ病 | 葉に白い粉状の斑点が広がる | 風通しを良くし、発病初期に殺菌剤を散布 |

| 灰色かび病 | 花や果実に灰色のカビが発生 | 雨よけ+発病初期に薬剤散布 |

| 斑点病・斑点細菌病 | 葉に黒褐色の斑点が出る | 水はけ改善+耐病性苗の使用 |

| モザイク病(ウイルス) | 葉が縮れたり、色がまだらになる | アブラムシ対策が重要(媒介) |

| 青枯病・立枯病 | 株が急にしおれて枯れる | 連作を避け、排水性を高める |

シシトウによくつく害虫

| 害虫名 | 症状 | 対策 |

|---|---|---|

| アブラムシ | 葉や茎に群がり、汁を吸う | 防虫ネット+早期の薬剤散布 |

| オオタバコガ | 実に穴を開けて食害 | 実のチェック+捕殺または薬剤 |

| チャノホコリダニ | 新芽が奇形になり成長停止 | 早期発見+殺ダニ剤の使用 |

| ハモグリバエ(絵かき虫) | 葉に白いクネクネ模様 | 葉の除去+薬剤散布 |

| ホオズキカメムシ | 実を吸って変形させる | 捕殺+防虫ネット |

シシトウ 苗から始める育て方 まとめ

シシトウは個人的にはお弁当にこそ光る野菜だと思っています。

ハムやベーコンに巻けば主力に、あと1品を考えた時には焼いたものをそのまま入れれば出来上がり。

使いまわしも利く野菜です。

そんなシシトウを長い間収穫するならば、追肥や摘果が必要となります。

この記事が、家庭菜園の一助となれば幸いです。

今回は以上です。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

コンパニオンプランツにおすすめ、エダマメの栽培方法はこちら…

コメント