スナップエンドウの育て方について説明します。

今回はスナップエンドウの早生(春植え)かつ家庭菜園向け「つるなし」の栽培方法を説明します。

- 春植えのエンドウの栽培方法

スナップエンドウの基本情報

大きく分けるとエンドウの一種です。

エンドウには食べる部位の違いなどで絹さや、スナップエンドウ、グリンピースなどと呼び名が変わります。

絹さやは収穫タイミングを早く収穫する。

未熟な状態で食べるグリンピースや、そこから時間をおいておくとエンドウ豆といった具合となります。

エンドウ豆の種類は下記参考にしてください。

エンドウ豆の栽培時期

今回紹介したのは2月植え付け用の種での栽培です。

通常は秋植えが普通です。

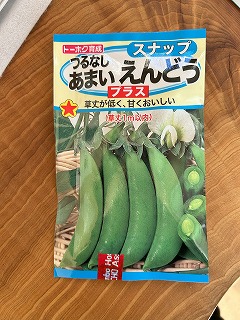

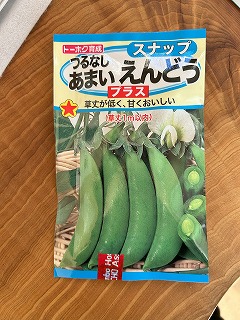

今回の栽培は市販の「つるなしスナップエンドウ」を使用します。

秋植えの種と違い発芽してから実をつけるまでの時間が少ない「早生(わせ)」となります。

通常、エンドウは暑さに弱く、適温オーバーになると生長が止まってしまう為、秋に植え、草丈20㎝程の小さい状態で越冬させていきます。

エンドウは苗が小さい状態では寒さに強く、春に近づき気温が上がることで生長をしていきます。

逆に暑さに弱く、収穫は梅雨前には終わるようにしていきたい。

- ポットで育苗し畑に定植する

- 暑さに弱く生長が止まるため、春先に植え付けし梅雨前までに収穫する

- 市販の種の内容をよく読み、春植え対応しているかを確認する

種の種類

同じ植物でも種の種類で生長期間が変わります。

野菜の種を購入すると、「早生(わせ)」、「中生(なかて)」、「晩生(おくて)」という言葉を目にします。

これは植えつけから収穫までの時間の違いとなります。

収穫が早い 早生(わせ)> 中生(なかて) > 中晩生(ちゅうばんせい)> 晩生(おくて) 遅い

早生のメリット

- 収穫までの回転が良い

- 輪作に向いている(次の野菜への移行がスムーズになる)

- 早生や晩生を織り交ぜて栽培すれば長期でその野菜を楽しめる

早生のメリットは収穫までが早いということにつきます。

収穫までが早いことで、同じ野菜の栽培の収穫タイミングの調整、次の野菜を植え付けするまでのインターバルを確保できるのがメリットとなります。

デメリットとして、生長が早いため、追肥や収穫のタイミングを逃す可能性のあることです。

晩生のメリット

- 収量が多い

- じっくり育つため、味がしっかりしている

- 栽培しやすい

晩生のメリットはじっくり育つため、早生のデメリットとなる追肥などのタイミングを逸してしまうということが少なくなります。

また、大きく育つため、収量がおおくなり、味自体もしっかりしていきます。

タマネギでは、早生や中生に比べ水分量が少なくなり、保存性が高くなる野菜もあります。

デメリットとしては収穫までに時間がかかることですが、そこまでのデメリットではないですね。

種の種類の選び方

環境や状況により種類を選んでいきます。

基本は「中生」、「晩生」を選び、じっくり野菜を育て、味がしっかりした野菜をたくさん収穫し保存していくのがベストです。

「早生」は、急いで育てたいときに使用します。

今回のつるなし種類はさらに場所の制限も踏まえ家庭菜園、自己消費向けの野菜です。

栽培の流れ

育苗から栽培の流れをみていきましょう。

育苗

マメ科の植物は畑に直播き、ポットを使用し育苗してから畑に定植する方法の2種類がとられます。

今回は、ポット栽培の仕方を紹介します。

①ポットと土を用意する

ポット用の土は「専用用土」か、自分でつくる場合は下記参照。

②ポットに種を並べ土を被せる

種はポット内に2粒をなるべく離して配置します。

④防鳥ネットを被せる

種まきは2月頃行いますのでまだ気温が寒い日が続きます。

日当たりが良いところにポットを置き、霜よけと鳥被害を防止するために写真の通り、防鳥ネットを被せておきます。

たっぷり水をやり発芽まで乾燥させないようにしていきます。

ポット内の間引き手間をなくすため3粒/ポットを2粒にしてを離して植えておきます。

自家製の土は野菜に併せて変更する方が良いです。

土づくり

- 中性よりの土壌での栽培を好み、pHは6.5~7.0で調整。入れすぎ注意

- 連作障害を嫌い、堆肥の投入は確実にしていく(4年ほど植え付けしたことのない場所)

- チッソ肥料を与え過ぎない 入れすぎ注意

マメ科の根には空気中のチッソを固定する根粒菌が共生しています。

そのため、チッソを与えすぎることで、ツルボケといって、蔓だけが生長し実がつかないなどのトラブルが発生しやすく、チッソ控え目で元肥、追肥をしていきます。

元肥: 全面施肥 発酵鶏ふん 100g + 草木灰 50g (㎡)

カリとリンを中心に施肥していきます。

普通化成を施す場合は100g(㎡あたり)程度です。

畑への定植

①草丈6~7㎝程度で定植する

ポットから取り出し畑に定植します。

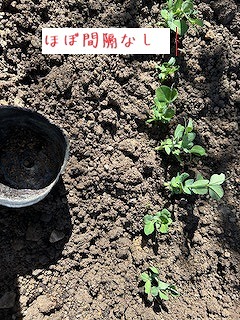

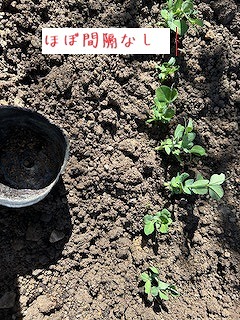

②間隔をほぼ空けず定植

ポット内の間隔を維持し、植え付けしていく。

③元肥、水やりをし完了

全面施肥をし、水やりをし完了。

霜がまだ降るようなら藁などでマルチをする。

植付け時、植付け後も間引きはしないように10㎝程度の間隔は空けます。

支柱立て・誘引

①つるなしエンドウの支柱

つるなしも50㎝程度の大きさになる為、そのまま何もしないと土が掛かり病害の原因になります。

②つるありエンドウの支柱

つるありは高さ160㎝程度になるように支柱とネットが必要です。

つるなしといえど株自体は最終的に50㎝程度に生長します。

倒れないように以下のように支柱をたてます。

- 60㎝支柱を50㎝間隔で立てる(両側)

- 畝の長手の方向にひもを通す(支柱高さ間隔20㎝)

株をひもだけで支えるため、なるべく支柱を多く立てて弛まないようにしていきます

追肥と土寄せ

①株の根本に追肥ばらまき

株元に肥料をばらまきします。

花部分が実となります。

②土の表面をほぐし土寄せ

こちらの作業は生長に応じ順次行います。

追肥のタイミングで肥料を混ぜながら土寄せします。

花が咲き始めが追肥ポイント

追肥情報: 有機質肥料 ぼかし肥料 30g/㎡ もしくは 鶏ふん 20g/㎡

さやができ始めると、チッソを大量に必要とします。

チッソが足りなくなると、葉やさやの色が悪くなり収量も少なくなりますので、追肥は確実に行います。

秋植えの場合は栽培がロングスパンとなりますので生育適温になり始めるころに1回目の追肥を行います。

開花後のみずやり

開花後、土が乾燥している場合は「水やり」をしていきます。

乾燥している場合、「うどんこ病」を発病してしまう可能性があるためです。

水をやることで病気対策と実付きがよくなっていきます。

収穫

①開花10日後、収穫目安

エンドウは収穫タイミングを変えることでサヤで食べる、実を食べるこことができます。

②収穫時のサヤの状態

円筒形に膨らんだら収穫します。

③収穫方法

収穫方法はサヤと茎部分を持ちひっぱれば収穫できます。

また、ハサミを使用する場合はヘタの上部分をカットしていきます。

- サヤエンドウ … 開花の約10日後。サヤの長さ6~7㎝

- 実エンドウ … 開花の約30日後。実がパンパンに膨らんだ状態

- スナップエンドウ … 開花の約10日後。 サヤが円筒形に膨らんだ状態

収穫タイミングを変えることで、食べる楽しみが変ります。

保管・保存

以上がスナップエンドウの育て方になります。

スナップエンドウの後作とコンパニオンプランツ

コンパニオン・プランツは近くに植えることで育ちが良くなる野菜の組み合わせのことです。

無農薬でも害虫を遠ざけ、病気になりづらく、健全な野菜を育てつようになります。

エンドウ全体についてまとめました。

相性の良い組み合わせ(混植)

| 科目・種類 | 野菜・植物 | 理由 |

| マメ科 | サヤインゲン | 生育条件が似ていて、同時に混植に適している |

| 根菜類 | ラディッシュ | 生長速度の差があり、妨害なく育つ |

| 根菜類 | カブ | 根からチッソを出し土壌環境を良くし、カブはアブラムシを遠ざける |

| ウリ科 | キュウリ | 生育条件が似ていて、同時に混植に適している |

| アブラナ科 | カリフラワー | 根から発せられるチッソは、カリフラワーの生長を促進する |

他にも相性の良い野菜は、ニンジン、トウモロコシ、バジルなどがあります。

後作も踏まえても相性のよい野菜が多いです。

相性の悪い組み合わせ

| 科目・種類 | 野菜・植物 | 理由 |

| マメ科 | エダマメ、大豆、落花生 など | 連作障害 |

| ナス科 | ジャガイモ | pHの不一致による生育障害 |

| ヒガンバナ科 | ネギ類 | 生長阻害 |

スナップエンドウはマメ科となります。

エンドウは根から「生育抑制物質」を出すことで有名で、これは何年にも渡って地中に残り、エンドウを植付することで生育を阻害します。

同じ場所での栽培は4~5年ほど空けましょう。

ネギは基本は相性の良い野菜が多いですが、スナップエンドウとの混植は生長を阻害します。

ジャガイモのように中性よりで作る野菜とスナップエンドウのようなアルカリ性よりで作る野菜とでは土壌の環境の違いでどちらかの生長を阻害する結果になります。

後作・コンパニオンプランツは『キュウリ』がおすすめ♪

キュウリの畑への定植はゴールデンウィーク頃、スナップエンドウの収穫最盛期になり、柵を撤去せずにスナップエンドウが終了後、キュウリに利用できるためおすすめです。

リレー栽培をすることで連作緩和できるとされています。

スナップエンドウの育て方 まとめ

今回はスナップエンドウの春植えについて説明しました。

収量なども踏まえると、春植えよりも秋植えをし越冬をするのがおすすめです。

今回紹介したつるなしスナップエンドウは場所や日当りに対し控え目となり、家庭菜園で自己消費向けの野菜です。

注意点は連作障害でマメ科を4~5年間の植え付けはできないことです。

作付け計画をして植え付け、後作についても考えていきましょう。

今回は以上となります。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

コメント