枝豆(エダマメ)の育て方について説明します。

夏野菜、枝豆の栽培について説明していきます。

夏と言えばビール、ビールと言えばおつまみ。

夏のおつまみの代表格、「エダマメ」。

家庭菜園で栽培したエダマメをおつまみにする、一種の贅沢ですよね。

この記事は、エダマメを育てたい方向けの内容です。

- エダマメの栽培方法

枝豆(エダマメ)の基本情報

エダマメ(枝豆)は、大豆を若いうちに収穫したもので、短期間で収穫が可能です。

早採りの場合、ポットで育苗し5月に定植する。

普通栽培や遅採りは畑に種植えし、栽培していきます。

植付けから3ヶ月程度で収穫でき、植え時期をずらすことで長期間楽しむことができます。

早採りならば早生、遅採りなら晩生を選ぶなど品種を変えて時期調整をしていきます。

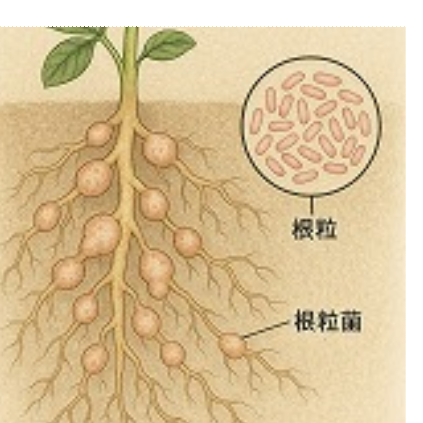

根に共生する根粒菌からチッソを取り込むので、チッソ系肥料を施しすぎるとツルボケします。

肥料は少なめ、米ぬかをいれると旨味がまします。

花咲き後、実がつき始めたら水やりを欠かさないようしましょう。

- 元肥に米ぬかを使用すると旨味が増す

- 花・実がついてからは実入りをよくするため水やりが必要

- 追肥は生育状況を見て決める

栽培の流れ

エダマメの育て方を解説していきます。

土づくり

- 中性よりの土壌での栽培を好み、pHは6.0~6.5で調整。入れすぎ注意

- 種植え後は鳥に種を食べられないように不織布を敷く

- 元肥はチッソ系の肥料は控え目にし、米ぬか使用も考慮する

エダマメ(枝豆)の元肥

マメ科は根の根粒菌からチッソを集め、自ら栄養を作り出します。チッソ系の肥料を与えすぎることで、植物の葉や枝が過剰に茂り過ぎた状態の過繫茂になります。

施肥量は少なめ、溝施肥にて定植、種植え前に施していきます。

肥料はぼかし肥のようなバランスのとれた肥料をあたえていきます。

元肥少なめ、追肥は生長状態をみて与えます。

元肥: 溝施肥 米ぬかぼかし(骨粉入り) 100g (㎡)

畝立て

育苗と定植

安定した収穫と品種を望む方はF1品種。

エダマメのF1品種の種を見てみる

収穫後、種を採種し翌年の準備まで考えている方向け

エダマメの固定品種の種を見てみる

エダマメは、早採り、3月~4月の準備は気温がまだ低い為、ポット栽培にて準備していきます。

マメは嫌光性になります。

日光が当たらないようにします。

ポットに種植えをしていきます。

発芽温度を下回る時期に、植え付けをすることになる為、保温資材を使用するようにし、温度維持をしていきます。

種 3粒 / 1ポット

種を1㎝程づつ離して置きます。

深さ1㎝~2㎝に植え付け

育苗では、双葉の次の葉が出たら2本に間引きし、写真のように本葉が展開したら、畑に定植します。

2本で植えた方が、根張りがよくなり、実付きがよくなるといわれます。

写真は1本立ちですが、芽が出なかったのでそのまま植付けしました。

種まき

5月から植付けする普通栽培、6月中旬から植付けする遅取りは畑に直撒きしていきます。

指で深さ2㎝のまき穴をあけ、1粒づつ種をまく。

エダマメは発芽率が良い為、半分を3粒、残り半分を2粒まきにする。

土を被せ、土が乾いてるようなら写真のように手で体重をかけ鎮圧する。

逆に湿っているようなら、軽く鎮圧する。

種がふやけたり、水をかけて湿度が急に変わると発芽率が落ちるため、

種まき直後は水やりをしないようにしましょう。

- 種まき後の水やり不要

- 株間は早生で20㎝

- 中生、晩生で25~30㎝

鳥対策

畑の種まき直後にカラスやハトがマメや芽を食べてしまう被害が発生しやすいです。

植付け後は『不織布』を張っておきましょう。

不織布は初生葉(双葉の次に出る葉)が展開すると鳥被害のリスクはなくなりますので、不織布を取り除きます。

防虫ネット

エダマメには「カメムシ」がつきやすく、サヤに取り付いて実の汁を吸い、被害を与えます。

刺された実は成長が阻害され、また、大きくなってから実を吸われると味が落ちます。

カメムシ予防の為、防虫ネットを張っていきます。

開花からさやが形成され始める頃に飛来してくるため、植付け後できる限り早く防虫ネットをセットしましょう。

根切り(間引き)

初生葉が開き始めたら根切りしていきます。

1ヶ所、2株に調整します。

根切り

①移植ごてで側根を切らないように株を掘り上げる

②主根の先端を1~3㎝カットする

③良い株を2本づつ組んで植え直す

両手で株元をしっかり押さえ余った株は別の場所に移植する。

植付けたら、たっぷり水を与え、根と土を密着させる。

根切りを行うことで、側根が増えて草丈が抑えられます。

花芽が密についてサヤの数が増え、風で倒れづらくなります。

苗が小さいタイミングで行えない場合は間引きしていきます。

間引き

写真のような大きさになってしまうと根切りはリスクが大きくなります。

根切りを諦め、間引きして2株としていきましょう。

中耕・土寄せ

2回に分けて土寄せをする。

1回目は本葉3~4枚の頃。

2回目はもう少し大きくなり、開花前までに行います。

土寄せを行うことで発根を促進し、株の倒伏を防止する効果があります。

土寄せの際、株間も中耕することで通気性が改善されます。

追肥

花芽がつき始めたころに葉色が悪ければ、速効性の肥料を1回与える。

畝の周囲に拳一握り分程度を均等に与える(㎡あたり)

中耕しながら肥料を混ぜ合わせる。

生長が順調なら肥料は不要。

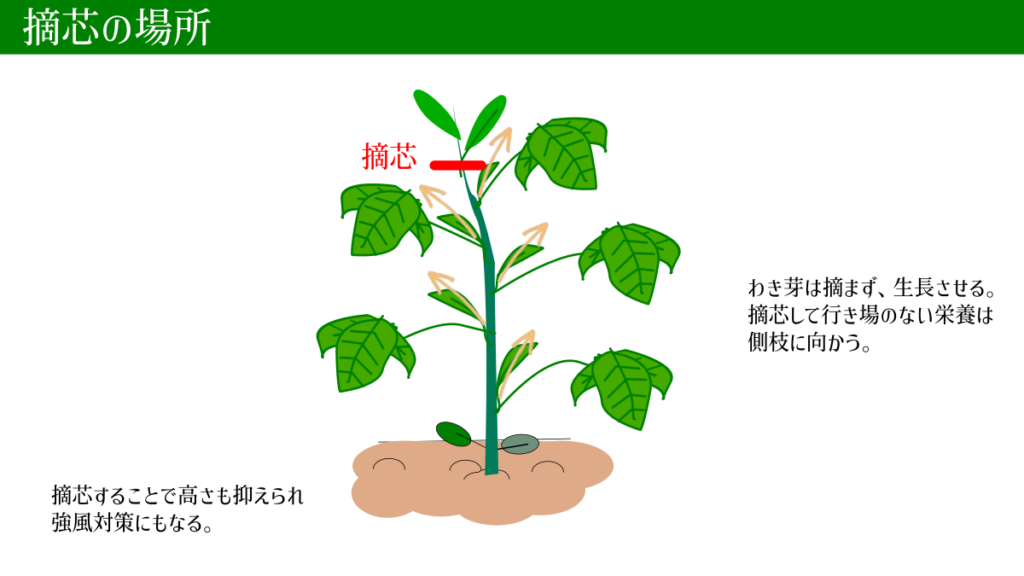

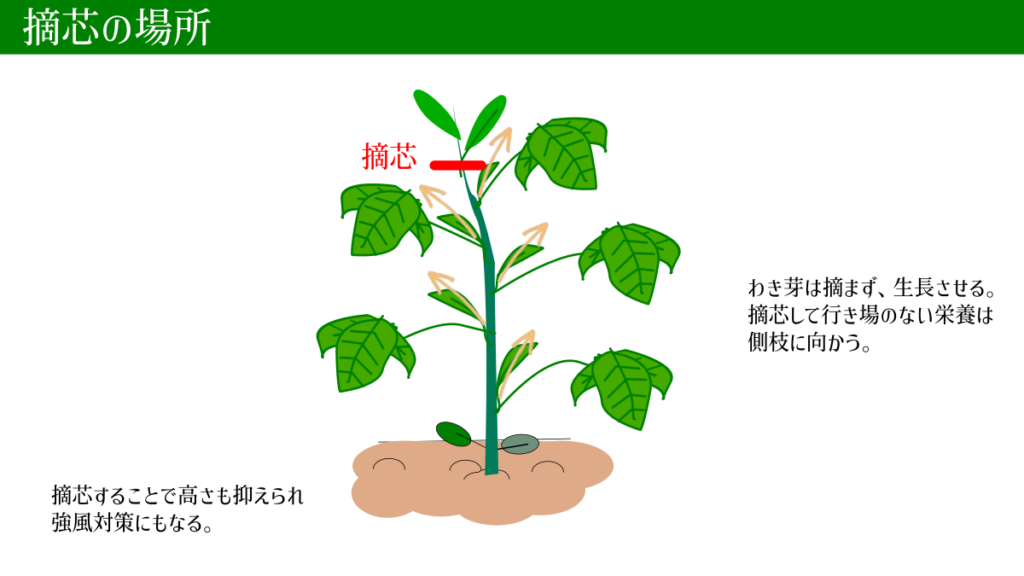

摘芯

エダマメのさやは、節の部分、葉や枝のつけ根につきます。

枝数が増えれば、節の数も増え収穫量が増えます。

枝数を増やすには摘芯をすることが効果的。

本葉5枚が展開する頃に頂芽をカットします。

上に行くはずだった栄養が行き場を失い、側枝の生長に栄養が回り、枝数が増えやすくなります。

摘芯は日照不足により徒長していたら、必ず行います。

摘芯は、中生、晩生が適しています。

早生はそこまで背丈が高くならず摘芯は不要です。

水やり

エダマメの開花

開花後、さやがつく

エダマメはたくさんの花を咲かせ、開花から10~15日程度で実を膨らませていきます。

開花時に水が足りないと、花が落ち、実付きが悪くなり、実がついた後も、水が足りないと豆が太りません。

開花から実付き、サヤがが膨らんでいる段階では、畑が乾燥しないように水やりをしっかり行います。

収穫

株の下の方から実が入る。

全体の8割程度のサヤが膨らんだら抜き取って収穫します。

未熟な実を食べるエダマメは実が全部膨らむのを待ってから収穫すると、遅くなり食味が落ちます。

収穫が遅いエダマメの例

葉が黄色になってしまっている

× 実が黄色になってしまっている

葉が黄色くなり、さやが黄色になっていきます。

食べると実が固く、あまりおいしくありません。

早めにとっていきましょう。

収穫方法

根は切らずにしておきます。

鮮度を確保したい場合は根を水につけておきましょう。

収穫は株をもち引き抜きます。

エダマメはお湯を沸かしてから収穫しろともいわれるほど、鮮度が落ちやすい野菜です。

ここまでは極端ですが、葉や枝がついた状態で持ち帰り、茹でる直前にさやを切り取るようにしましょう。

ダイズ(大豆)の収穫

エダマメはダイズ(大豆)の早採りです。

収穫を遅らせて、葉も茎も枯れてカラカラに乾燥すればダイズ(大豆)として収穫することもできます。

エダマメ(枝豆)の後作とコンパニオンプランツ

コンパニオンプランツは近くに植えることで育ちが良くなる野菜の組み合わせのことです。

無農薬でも害虫を遠ざけ、病気になりづらく、健全な野菜を育てつようになります。

同じ畝に植えた場合のおすすめです。

相性の良い組み合わせ(混植)

| 科目・種類 | 野菜・植物 | 理由 |

| ナス科 | ピーマン・シシトウ | 生育促進、エダマメの根粒菌によるチッソを集める為、肥料を多く必要なナス科との相性が良い |

| イネ科 | トウモロコシ | エダマメの「カメムシ」、トウモロコシの「アワノメイガ」、害虫忌避 |

| セリ科 | ニンジン | エダマメの「カメムシ」、ニンジンの「アゲハチョウ」、害虫忌避。生育促進 |

| キク科 | レタス | エダマメの「カメムシ」、害虫忌避。レタスの葉が広がり畝の保湿に役立つ |

エダマメとピーマン

エダマメとニンジン

他にも相性の良い野菜は、キュウリ、トマト、ナスなどがあります。

相性の悪い組み合わせ

エダマメはマメ科となります。

| 科目・種類 | 野菜・植物 | 理由 |

| ヒガンバナ科 | ネギ、ニラ | 生育障害 |

| ヒガンバナ科 | タマネギ | 生育障害 |

ヒガンバナ科のネギ、ニラ、タマネギとの相性が悪い。

大豆はネギやニラとの相性が良く、一見矛盾していますが、エダマメは大豆の早採りのため根粒菌がまだ成長段階で収穫していくため、ネギやニラの根から分泌されるアリシン(硫黄化合物)が早熟な根粒菌を弱らせてしまいます。

混植することで、エダマメの根に共生する根粒菌の働きを悪くしてしまいます。

混植は避けるようにしましょう。

エダマメ(枝豆)の後作

連作障害を避ける為、マメ科の野菜を同じ場所での栽培は2~3年ほど空けましょう。

エダマメ栽培後は、マメ科以外はなんでも良く育ちます。

後作として良いものは、葉菜類は、レタス、ハクサイ、ホウレンソウ。

根菜類では、ニンジン、ダイコン など。

後作は『ハクサイ』がおすすめ♪

エダマメの収穫が終われば8月頃。

一方、ハクサイは種まきが8月下旬~9月下旬。

苗の植付けが9~10月と継続栽培が可能。

根粒菌を通じて蓄えたチッソ肥料分が畑には眠っています。

ハクサイは結球をして大きくなる為、たくさんの栄養を必要とし、畑の肥料分を吸収してくれるからです。

エダマメ(枝豆)無農薬での栽培方法・育て方 まとめ

エダマメはお酒のおつまみとして注文してしまう野菜ですよね。

エダマメは初めて家庭菜園をされる方でも簡単に作れる野菜です。

場所を取らないため、プランターやコンパニオンプランツでの栽培にも適しており、後作についても悩む必要が少ないのが特徴です。

肝心なのは、花が咲いた後の水やりです。

参考にしてください。

今回は以上です。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

コンパニオンプランツにおすすめ、ナスの栽培方法はこちら…

コメント