ナス(茄子)の育て方について説明します。

夏野菜、ナスの栽培について説明していきます。

ナスを作って、食べたいがきっかけで家庭菜園を始める方が多いです。

この記事は、ナスを育てたい方向けの内容です。

- ナスの栽培方法

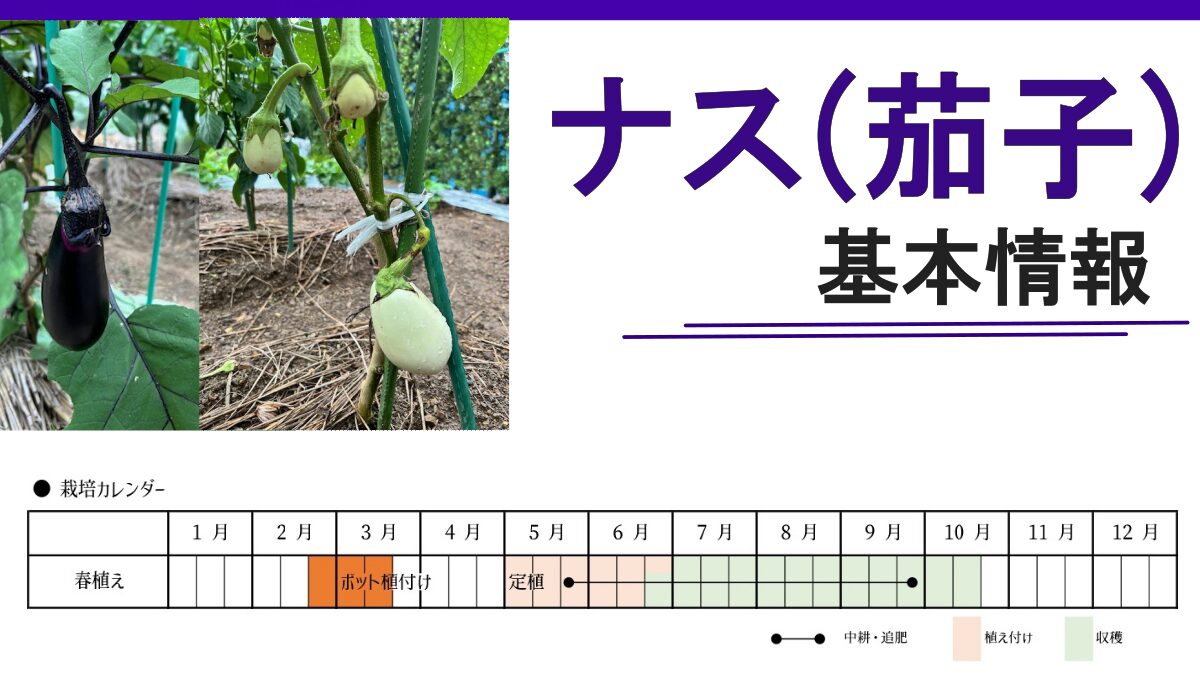

ナスの基本情報

ナスは、高温を好み、日本の夏にあっている野菜です。

肥料切れ、水切れがないように維持していけば長期間収穫を楽しむことができます。

収穫が落ち着く、7月~8月に切り戻し剪定を行うことで秋ナスまで楽しむことができます。

- 収穫期間が長い為、追肥を怠らない

- ナスは水を好み、水切れがないようにする

- 秋ナス収穫の為に、剪定を行う

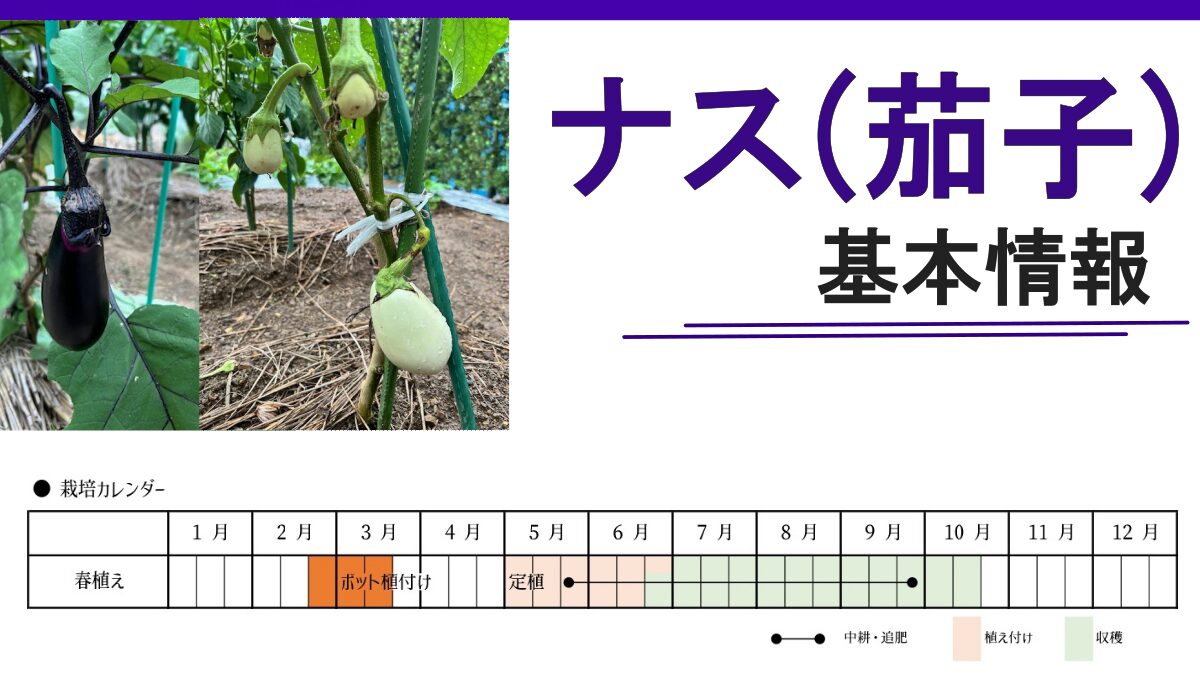

栽培の流れ

ナス(茄子)の育て方を解説していきます。

育苗

ポットに種植えをしていきます。

発芽温度を下回る時期に、植え付けをすることになる為、保温資材を使用するようにし、温度維持をしていきます。

種 4粒 / 1ポット

種を1㎝程づつ離して置きます。

設置後、薄く土をかぶせます。

スタートは3号ポット(9㎝)で育て、鉢上げし4号ポット(12㎝)で1番花が咲くまでポット栽培を行います。

3号ポットで本葉6枚程度まで栽培していきます。

1本立ちは隣の苗との干渉が激しくなりはじめたら間引きしていきます。

種植えから栽培は手間がかかる為、苗から育てることも視野にいれましょう。

連作による土壌障害を予防するため、少しお値段ははりますが、接ぎ木苗を利用すると上作が期待できます。

翌年以降の種採種も考えるのならば、固定種を選択しましょう。

安定した収穫と品種を望む方はF1品種。

ナスのF1品種の種を見てみる

収穫後、種を採種し翌年の準備まで考えている方向け

ナスの固定品種の種を見てみる

土づくり

- 中性よりの土壌での栽培を好み、pHは6.0~6.5で調整。入れすぎ注意

- 水は好むが湿気が苦手、マルチシートを使用

- 肥料を好む為、定期的に追肥が必要

ナスの元肥

元肥: 溝施肥 発酵鶏ふん 100g + 骨粉 50g (㎡)

畑への定植

①一番花がついた苗を定植

苗が大きくなり、1番花が咲いた苗もしくは、本葉7~9枚で茎の太い苗を選びます。

定植の前に、水を上げておきます。

③株間について

株間は70~80㎝程度空けていきます。

泥はねや土の乾燥の防止のため黒マルチを張るか、写真のように敷き藁をしていきます。

④温度差の対策として行灯をする

春先はまだ、夜は寒くなる日もあるため、肥料袋を切った「行灯」をして、寒さ対策をしておきます。

仕立て方、支柱立て

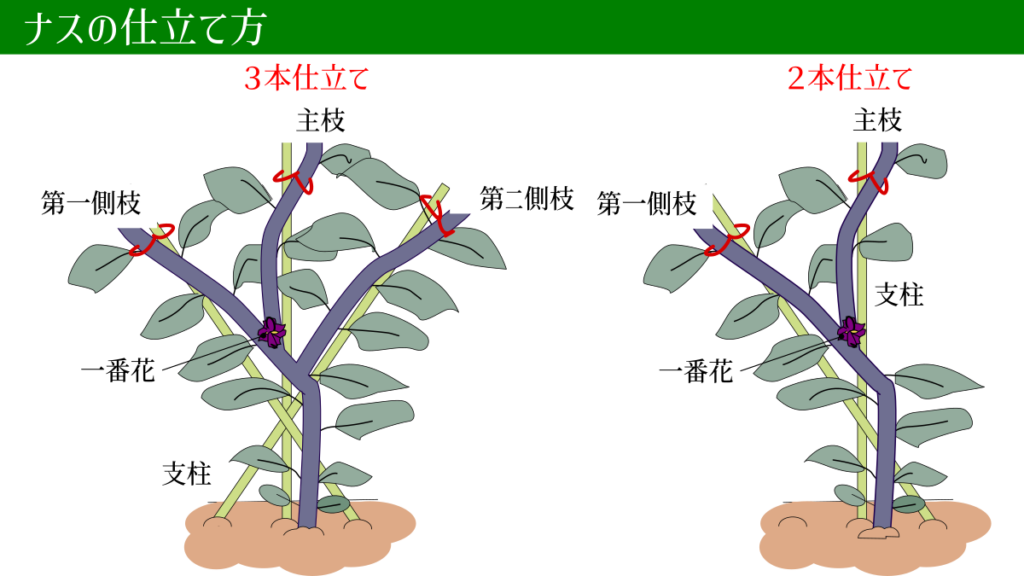

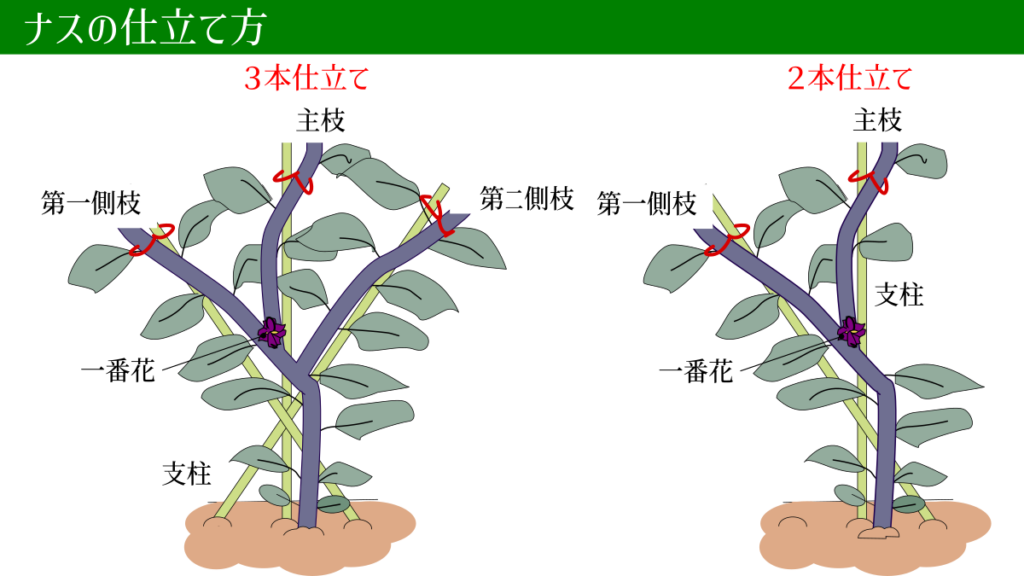

一番花のすぐ下でわかれる2本のわき芽を伸ばし、側枝を2本育てることで「3本立て」。

側枝が1本なら「2本立て」。

畝のスペースが広くとれるようなら「3本立て」、とれないようなら「2本立て」。

支柱立て

茎の部分に麻ひもををかけ、支柱に結び付けて誘引する。

支柱は植付けからおおよそ1ヶ月後、長さ180㎝の支柱を1株につき2本~3本を枝の伸びる方向に50~60度の角度でクロスさせて立てる。

交差した部分は麻ひもや結束バンドで固定しておきましょう。

ナスは実の皮が柔らかく、茎などに触れて擦れると傷になります。

支柱をしっかり固定し、実が風で振り回されないようにします。

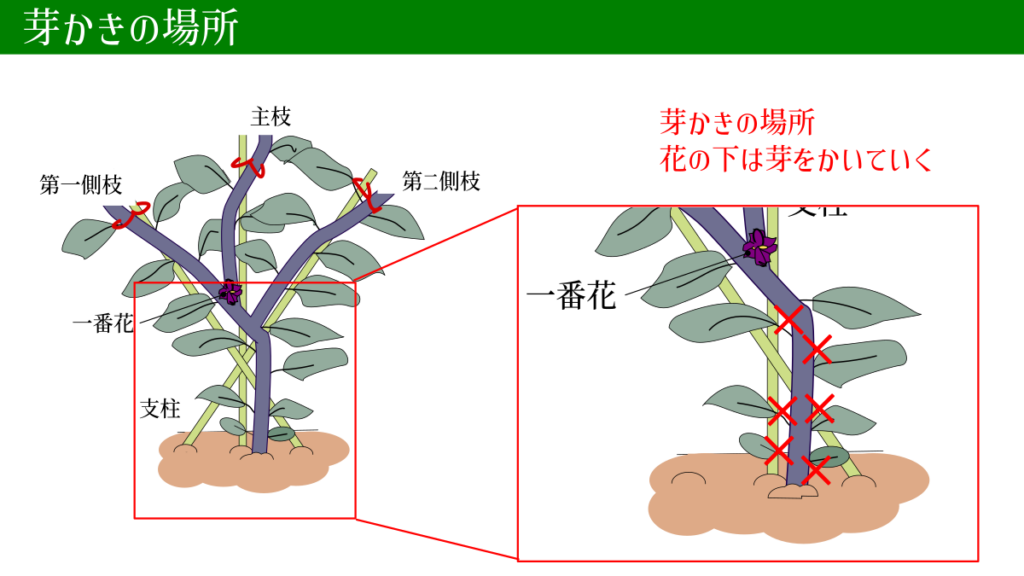

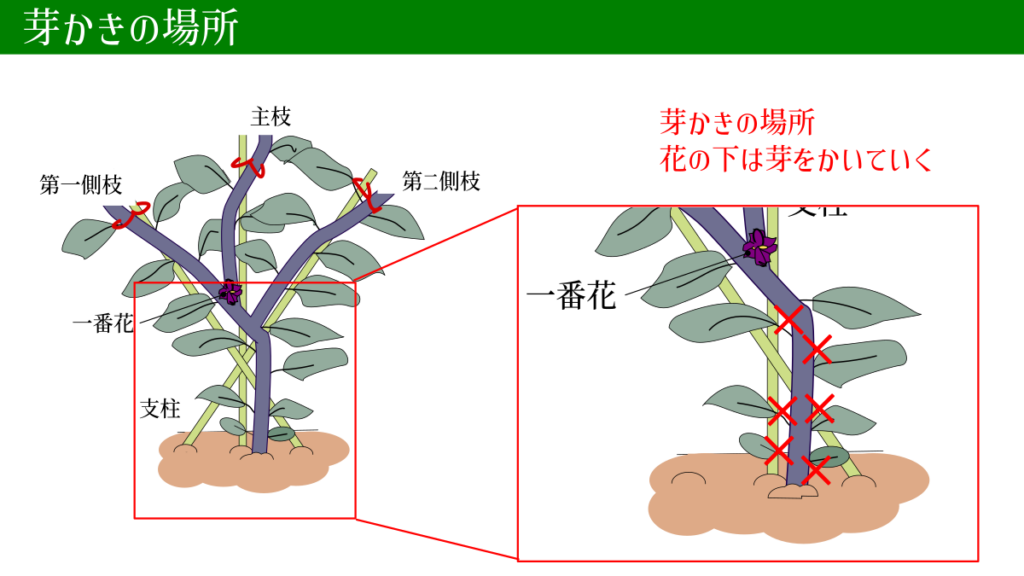

わき芽かき

イラストのように、最初に咲く花(一番花)の下の元気のよいわき芽を2本残し、それ以外のわき芽をつけ根から摘み取ります。

側枝以下のわき芽は時々気にして摘み取るようにしていきましょう。

追肥・中耕

一番果がついたころ、実の肥大を促すため追肥をしていきます。

ナスは根を長く張ります。

生長がすすんでいけば、通路部分に追肥をしていくこともあります。

肥料を好む為、肥料切れを起こさないように2~3週間に1回追肥をしていきます。

葉の先端の真下に肥料を撒き土を被せていきます。

追肥: 発酵鶏ふん 50g 最初に追肥した後、2~3週間おき

ナスの追肥の目安

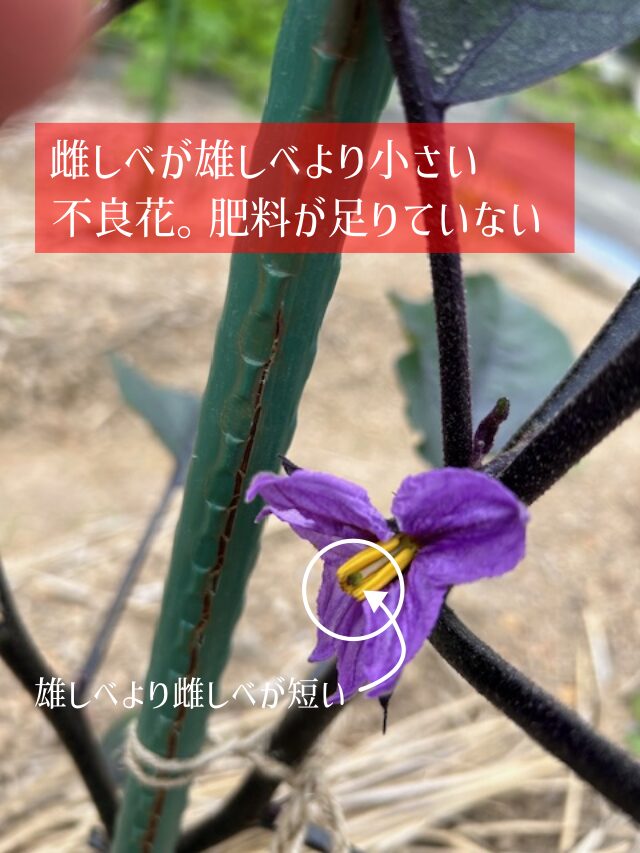

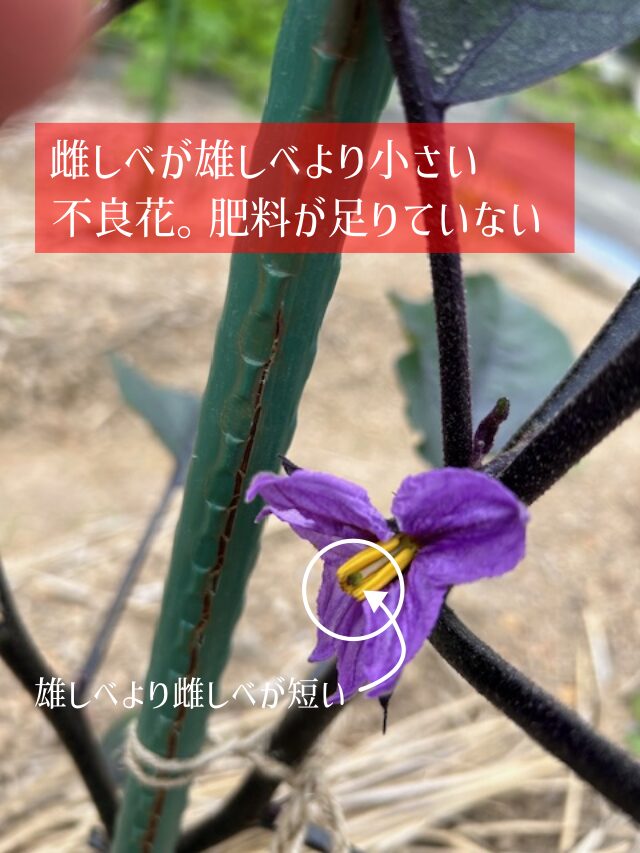

追肥のタイミングは花を見ればわかります。

ナスの花を見て雌しべと雄しべの様子をみていきます。

ナスはひとつの花の中に雄しべと雌しべがついています。

中心に1本だけある白いものが雌しべ。

その周りを囲む黄色のものが雄しべ。

雌しべが雄しべより大きい

雌しべが雄しべより小さい

肥料不足ならすぐにでも肥料を与えてあげましょう。

収穫

中長ナスは10~12㎝、長ナスは25㎝くらいの長さになったら収穫する。

ヘタには鋭いトゲがあるので、触らないように、ヘタ上をハサミで切り取る。

ナスは小さめの方が柔らかくておいしいです。

逆をいえば、収穫が遅れると皮が固くなり、中の種も熟して食味の悪い「ボケナス」になってしまいます。

ナスは昼間、光合成して作った栄養を夜間に実に蓄えるので、栄養を重視するなら早朝に収穫がおすすめ。

一番果は早めに収穫

一番果、二番果は早めに収穫します。

株の生長を優先させ、その後のナスの実の出来がよくなります。

収穫目安は8㎝程度で早採りします。

収穫中の管理

栽培中の基本作業です。

水やり

ナスはアブラムシやハダニのような害虫が枝の先端につきやすい。

気温があがってきてからは夕方、株全体にハス口をつけたじょうろや散水ホースで水やりをします。

株全体、葉裏まで水をかけて洗い流していきます。

水やりと害虫駆除の両方をこなしていきます。

下葉かき

黄色になった下葉や枯れ葉は病気予防の為、枝のつけ根から取り除く。

整枝

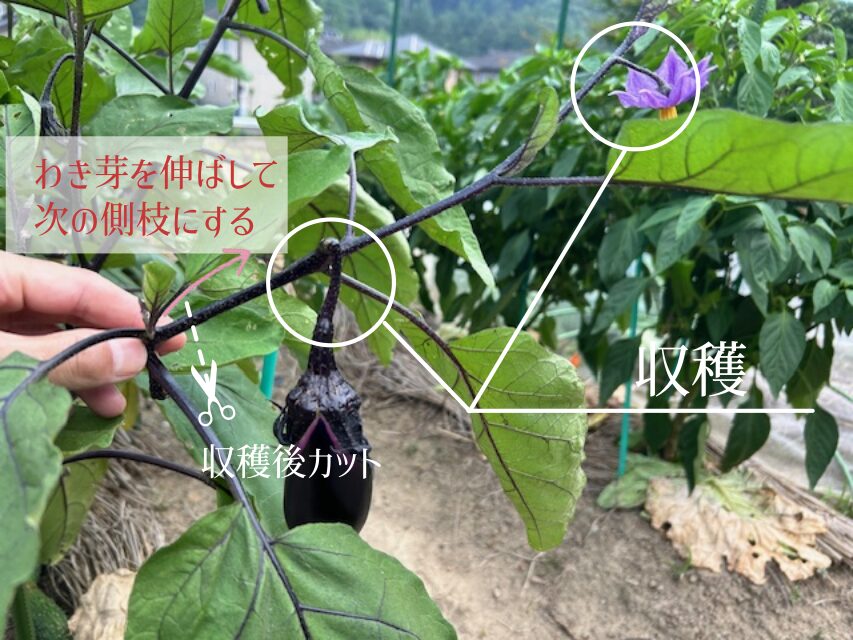

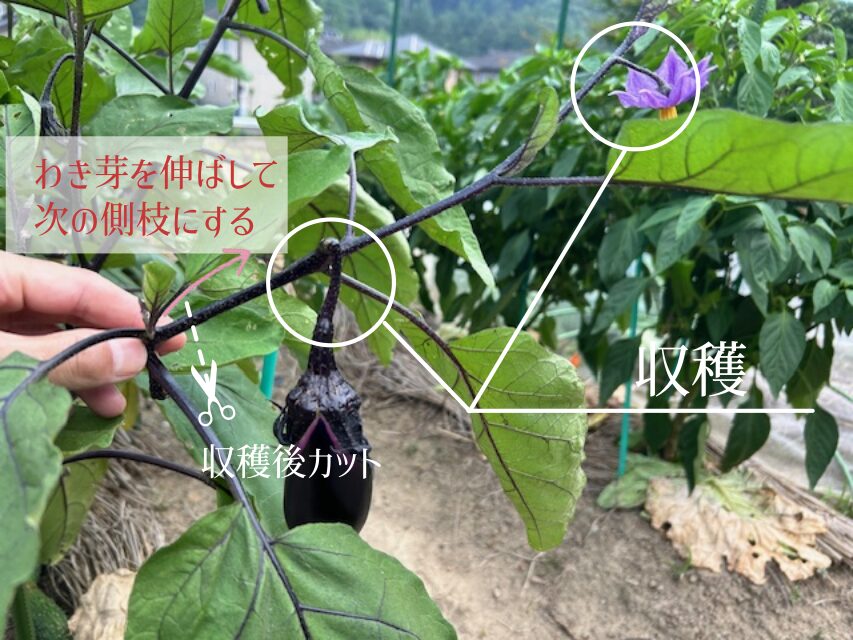

収穫したら、写真の場所でカットしていく。

矢印の部分からわき芽がついており、それを次の側枝にします。

こうすることで日当りや風通しがよくなります。

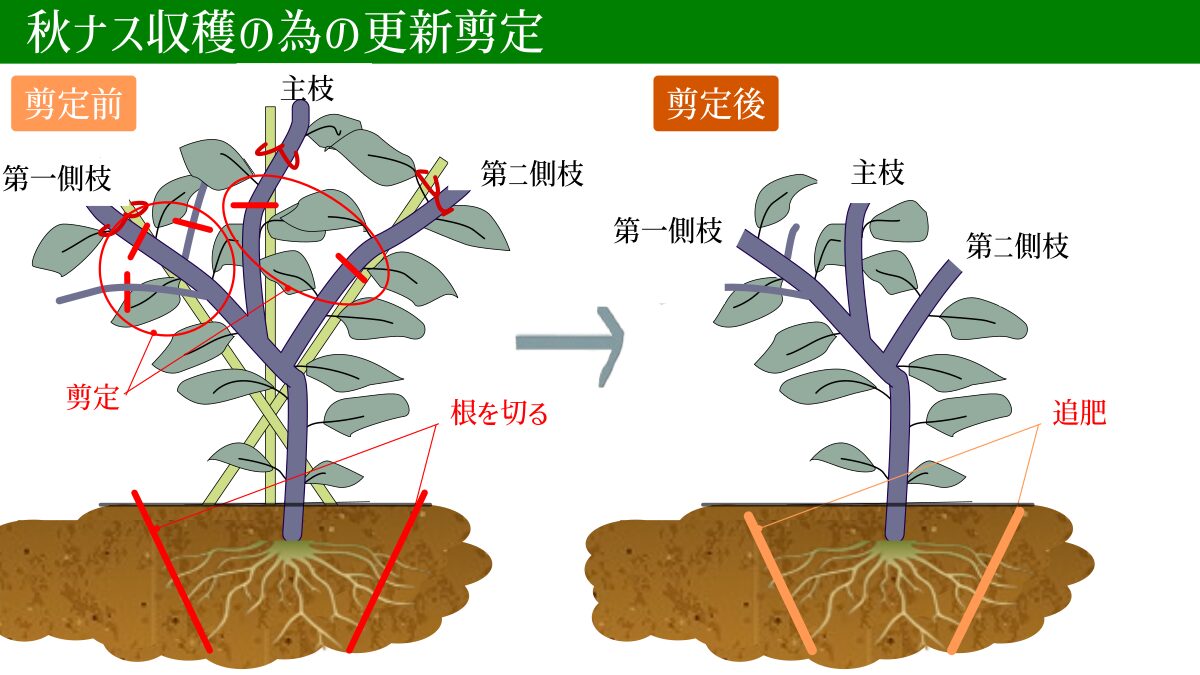

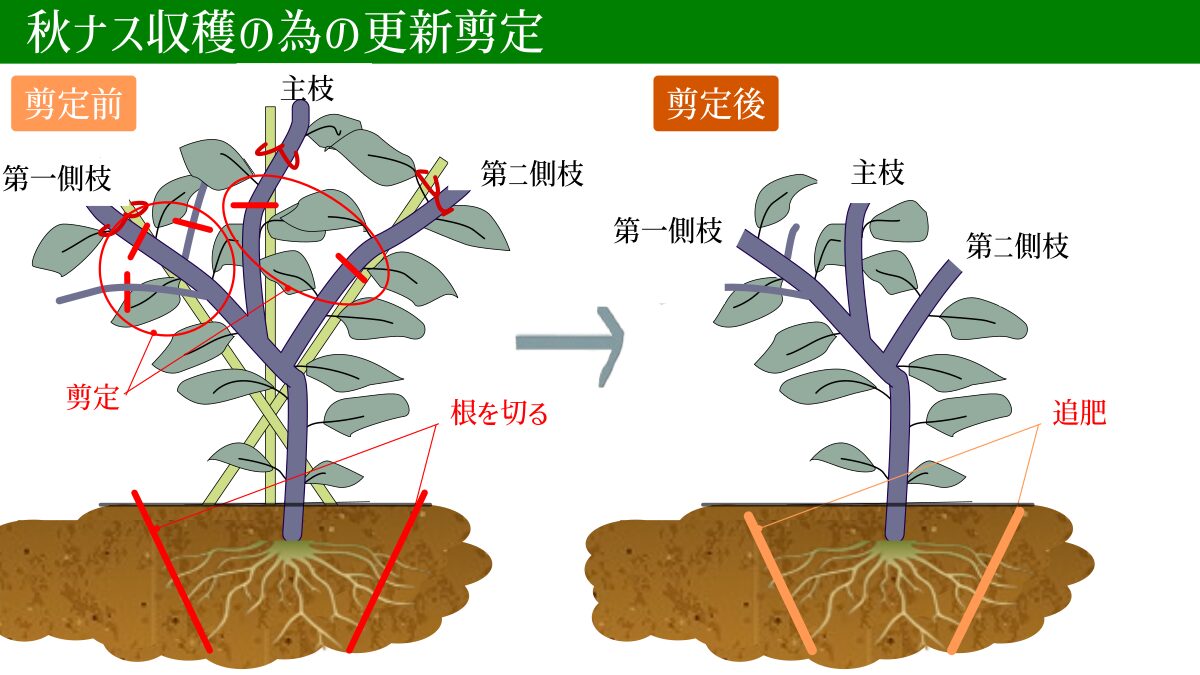

秋ナスを楽しむための更新剪定

7月~8月頃にかけてナスは暑さで株が疲れ実付きが悪くなっていきます。

枝を1/3~1/2程切って株をリフレッシュさせることで9月以降においしい秋ナスを収穫することができます。

色つやの良い枝を残し、1/3~1/2の長さになるようにハサミで切り詰める。

白っぽくなった枝は残しても良い実がつかないため、色が鮮やかな枝を残すように葉の上で切っていきます。

黄色になった葉や病気になった葉もきれいに取り除きます。

株元から40㎝離したところにスコップを垂直にさし株元に寄せます。

スコップの背と土の隙間にひとつまみ追肥を行います。

1株につき、3~4ヶ所スコップを入れて追肥する。

隙間を崩さないようにスコップを抜きます。

1株につき10Lの水をいれます。

藁などでマルチングして暑さを防ぎ、根のダメージを少なくするようにしていきます。

この作業を行うことでまた新芽がでてきて、8月後半から10月くらいまで

秋ナスを楽しむことができます。

ナスの後作とコンパニオンプランツ

コンパニオンプランツは近くに植えることで育ちが良くなる野菜の組み合わせのことです。

無農薬でも害虫を遠ざけ、病気になりづらく、健全な野菜を育てつようになります。

同じ畝に植えた場合のおすすめです。

相性の良い組み合わせ(混植)

| 科目・種類 | 野菜・植物 | 理由 |

| シソ科 | バジル | 害虫忌避効果、水分を好むバジルが土中の水分状態を調整してくれる |

| マメ科 | ラッカセイ(落花生) | 落花生の根、根粒菌が肥料代わりとなり、トマトの追肥が不要になる |

| ヒガンバナ科 | ネギ | 害虫忌避効果、根が絡み合う場所に植えると良い |

| ショウガ科 | ショウガ | 殺菌効果で病害虫が減る、ナスの日陰でよく育つ、生育促進 |

他にも相性の良い野菜は、ニラ、タマネギ、シソ、パセリ、マリーゴールドなどがあります。

相性の悪い組み合わせ

ナスはナス科となります。

ナスや同じナス科の栽培は、土中の成分バランスの偏りから、病気や生育不良が起きてしまいます。

連作障害を避ける為、同じ場所での栽培は3~4年ほど空けましょう。

ウリ科は根を広く伸ばします。

同じ畝内での栽培や近くの畝での栽培も避けていきましょう。

生育を阻害してしまいます。

トウモロコシ、ナスとも日の光を必要とする野菜です。

トウモロコシが光を遮り生長を阻害させる恐れがあります。

同じナス科のジャガイモとの混植、近くの畝での栽培も避けましょう。

テントウムシダマシの食害の影響がでます。

テントウムシダマシはジャガイモの葉を好み、ジャガイモの葉を食べつくすとナスに引越しをしていきます。

混植や近くで栽培することで、害虫被害を誘導することになります。

テントウムシダマシ

テントウムシの仲間です。

背中に28個の黒い斑点があるテントウムシのような虫です。

ナス科の野菜を好み、葉や果実を食害し、写真のような跡を残します。

・虫の動きの遅い早朝に枝をゆすり捕虫器などで回収

・葉の裏に集団でいる幼虫や卵は葉に切り取って処分

テントウムシダマシの対策

①ジャガイモの近くに夏野菜を植えない

ジャガイモは新しい成虫が発生しやすく、2次被害として夏野菜の葉や実を食害する恐れがあります。

夏野菜を近くにジャガイモを植えない。

②防風ネットやデントコーンを植える

アメリカの畑のイメージはつくでしょうか?

障壁植物としてデントコーンを植えることで、害虫の天敵を呼ぶことができ、予防となります。

ナスの後作

ナス栽培中、栽培後は、ニンジン、ダイコン、ゴボウなどの根菜類はセンチュウを増やす原因となりますので、混植はやめておきましょう。

その他に同じナス科はもちろんNG。

後作として良いものは、マメ科やブロッコリー、カリフラワー、キャベツが挙げられます。

後作は『豆類』がおすすめ♪

ナスの収穫が終われば秋野菜シーズン。

秋ナス収穫後、スナップエンドウや絹サヤの種まきの時期は11月上旬から中旬。

ナス栽培には肥料を大量に使用します。

ナスが吸収しきれなった肥料分を豆類を栽培することで、残った肥料を吸収してくれるからです。

その他にもブロコッリーやカリフラワーも肥料を必要とします。

残肥料分を吸収できるためおすすめです。

ナス(茄子)無農薬での栽培方法・育て方 まとめ

ナスは、夏に必ず食べたい野菜ですよね。

ナスを育てる上で、秋までの栽培も視野に入れていきたいですね。

秋まで育てること前提ならば独自の方法では困難です。

剪定が重要になります。

この記事が、家庭菜園の一助となれば幸いです。

今回は以上です。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

後作におすすめ、スナップエンドウの栽培方法はこちら…

コメント