カボチャの育て方について説明します。

カボチャの栽培について説明していきます。

カボチャは蔓が伸び畑の面積が少し必要になる野菜です。

果菜類の中では丈夫で育てやすく、家庭菜園を始めたばかりの方にもおすすめの野菜です。

有機栽培でのカボチャの育て方について解説します。

この記事は、家庭菜園でカボチャを育てたい方向けの内容です。

- カボチャの有機栽培方法

- カボチャのコンパニオンプランツと後作

- カボチャの病害虫

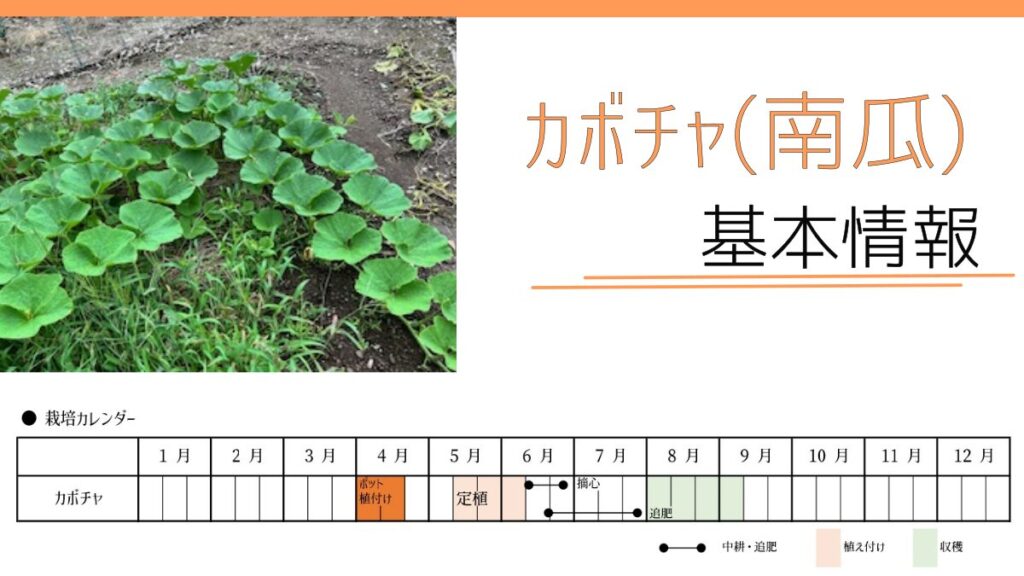

カボチャの基本情報

カボチャは作りやすく、初めての方でも取りつきやすい野菜です。

場所はとりますが、ミニカボチャなどを選んで、支柱や棚に誘因する空中栽培にすると場所をとらず栽培は可能です。

美味しいカボチャを育てるために摘芯、摘果が必要になります。

植付けの注意点はこちら

- ツルボケ防止のため、元肥少なめ

- 敷き藁でマルチング

- 収穫期は実の色むらができないように玉直しをする

栽培の流れ

カボチャの育て方を解説していきます。

育苗

春先の植え付けは苗植えをしていきます。

ポットに種植えをしていきます。

発芽温度を下回る時期に、植え付けをすることになる為、保温資材を使用するなりして、温度維持をしていきます。

種 1粒 / 1ポット

種を土に1㎝程度、押し込みます。

本葉4~5枚ほどまで育ったら畑に定植します。

植付けから30日程度が目安です。

安定した収穫と品種を望む方はF1品種。

カボチャのF1品種の種を見てみる

収穫後、種を採種し翌年の準備まで考えている方向け

カボチャの固定品種の種を見てみる

土づくり

- 中性よりの土壌での栽培を好み、pHは6.0~6.5で調整。入れすぎ注意

- 乾燥・多湿を嫌う為、畝は高畝にする

- 元肥が多いとツルボケを起こし、実がつきづらくなる為、控え目にする

カボチャの元肥

元肥: 溝施肥 骨粉 50g (m)

畝立て

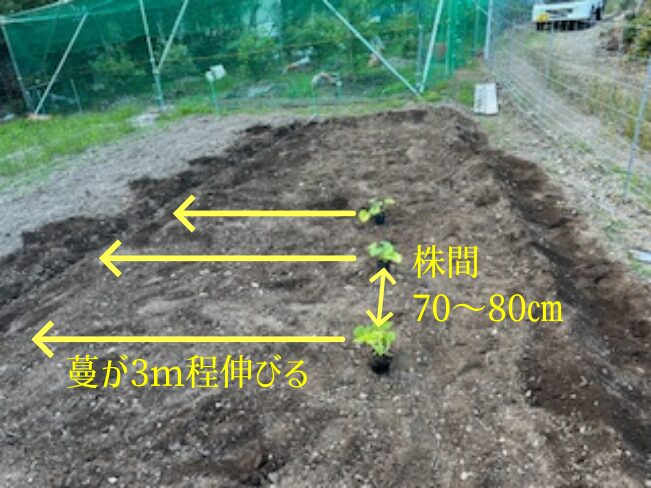

カボチャは蔓を伸ばす野菜になります。

蔓を伸ばせる環境を整理してあげましょう。

畑への定植

①本葉4~5枚で定植

定植の前に、水をあげておきます。

②植付け場所に定植

穴を掘り、苗を穴に植え付けします。

③土を入れ株元を押さえる

株の周りにたっぷり水をあたえましょう。

④株間について

株間は70~80㎝程度空けていきます。

④行灯をする

植え付け直後は、まだ昼夜の寒暖差があり、寒さ対策とウリハムシ対策になるため、設置していきましょう。

行灯は肥料袋の底を切って写真のように支柱で固定する方法です。

夏野菜では登場頻度が高いため、肥料袋や用土袋は捨てないようにしましょう。

敷き藁

定植後、葉が生長が確認出来たら、敷き藁をしていきます。

藁をすることで、土の乾燥や泥の付着を防ぎます。

また、ダンゴムシなどの害虫被害を防止する狙いもあります。

藁に蔓を絡ませ生長していくため、地表に固定され風雨に強くなります。

親蔓の摘芯・子蔓の整枝

上記がオーソドックスな育て方です。

子蔓3本仕立て

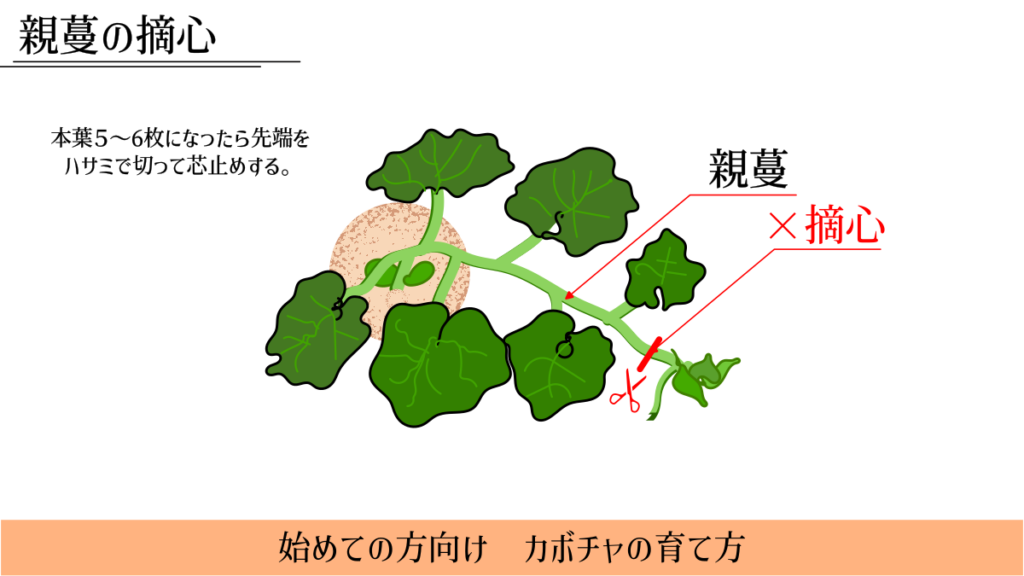

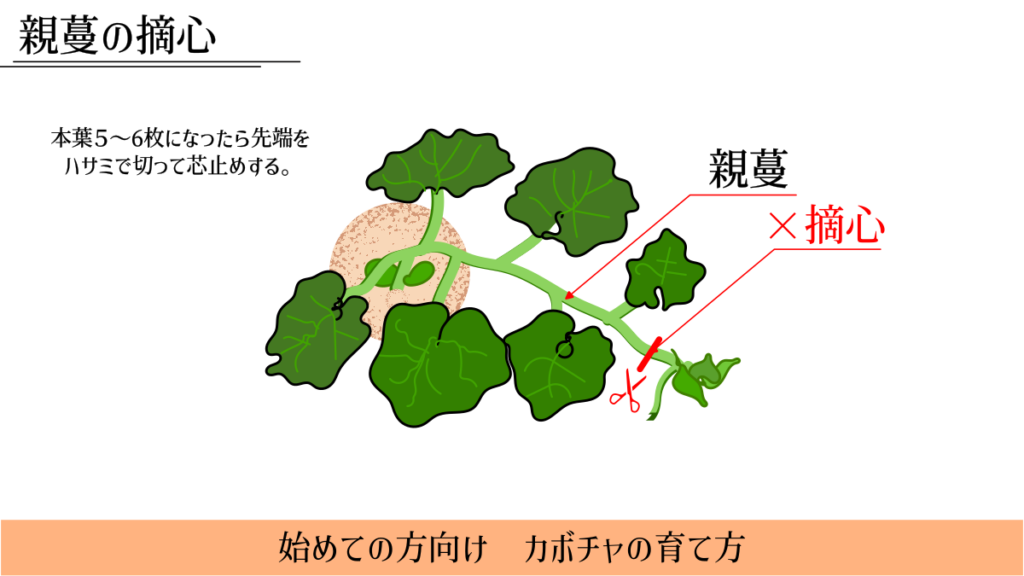

本葉が、5~6枚になったら親蔓の先端部分をハサミで摘心します。

親蔓を摘心することで、子蔓の生長を促進させます。

元気の良い子蔓を3本残し、それ以外は残りはもとから切り取る。

それ以外の方法は?

親蔓1本立ちで育てる方法と親蔓と子蔓1本づつを育てる方法があります。

種子のパッケージに記載のある方法や栽培スペースに応じてやり方は変えていきましょう。

- 親蔓 1本仕立て

- 小蔓 3本仕立て

- 親蔓1本+子蔓1本仕立て

親蔓1本+子蔓1本仕立て

親蔓は活かして、わき芽から出る子蔓は1本を残してそれ以外の小蔓、孫蔓は残さずカットしていきます。

着果と摘果

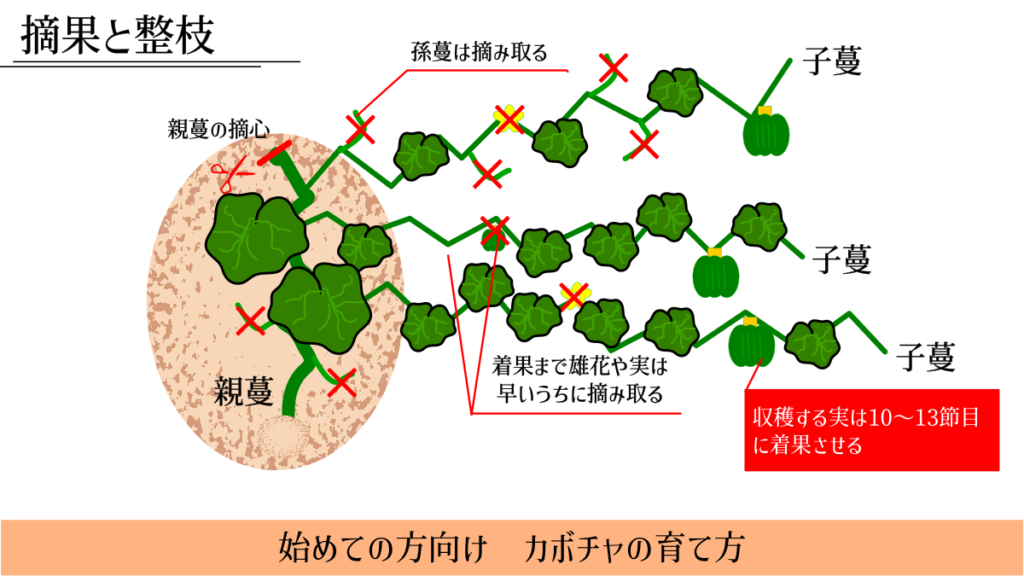

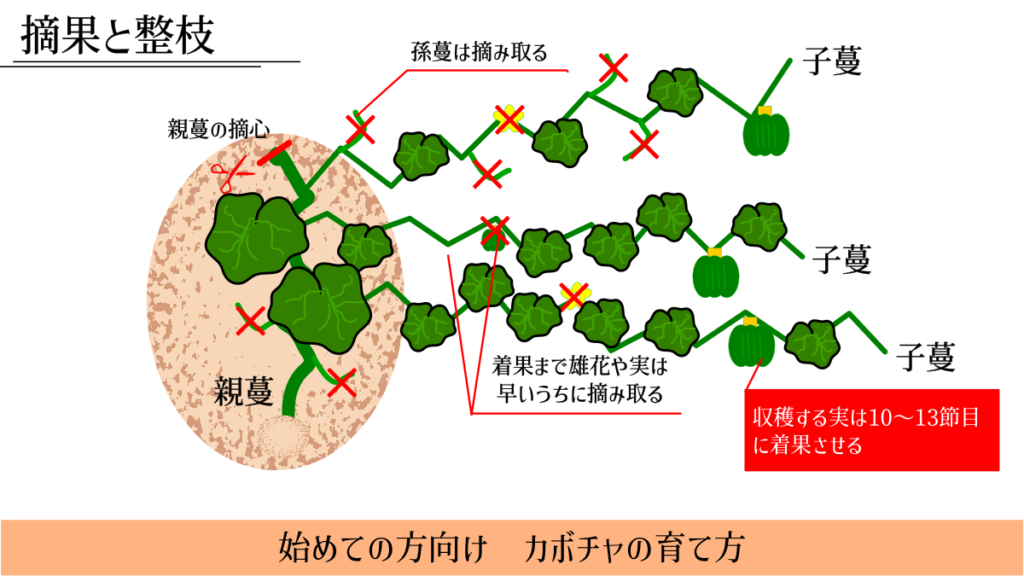

小蔓3本残しの場合

株元につける実はおいしい実になりません。

着果を確認したらそれ以外は摘果していきます。

収穫する実はおおよそ10~13節目につく実を生長させていきます。

1蔓あたり1~2個、ミニカボチャなら3個、大玉なら1個を目安に育てていきます。

摘果、整枝は実に栄養を分散させないように早めにしていきましょう。

人工授粉

カボチャは受粉しないと実が肥大化しません。

昆虫の力で放置しても受粉はしますが、確実に受粉させるために人工授粉をしていきます。

雄花…花の下に子房がない

雌花…花の下に子房がある

人工授粉は花粉の働きが良い午前の早い時間、9時ころまでに作業をするとよいです。

①雄花を切り取り、花粉が出ているのを確認

②雌花の柱頭

③雄花を雌花に擦り付ける

雄花の花弁をはずし、雌花の柱頭に花粉をこすりつけます。

たっぷり花粉をつけて確実に受精させる。

未授精だと実が黄色くなって落下してしまいます。

追肥

追肥は2回。

子蔓の整枝後に1回目の追肥を行います。

畝の周囲に肥料をまき、鍬で軽く耕して土にすき込みを行います。

追肥: ぼかし肥料 40g (㎡)

もしくは、鶏ふん 40g(㎡)

人工授粉が完了し、着果が確認出来たら2回目の追肥を行います。

目安として実の大きさが直径7、8㎝程度の時です。

前回と同じ量を畝の周囲に撒き、中耕を兼ねて鍬で肥料と土を混ぜます。

玉返し

カボチャの実は地面に設置している部分が傷みやすいため、下敷きをしてあげると良いです。

↑残渣 トタン下敷き→

下敷きをして実の痛みを防止します。

残渣やもみ殻、家庭菜園で一般的なのは食品のPPトレーを下敷きにしている方が多いです。

色むらだけでなく腐敗してしまいますので、何かしらを下敷きにしましょう。

色むら防止のため、玉返し

×色むらができた実

実が青いうちに向きを変えてまんべんなく日に当てる。

色むらのないきれいな実に仕上がる。

玉返しをしないと写真のように色むらができてしまい不格好になります。

あまり勢いよく実をねじると、実が採れてしまう可能性がある為、慎重にひねるようにしましょう。

収穫

全体の葉が黄色に枯れてきたら収穫適期。

ヘタの部分がコルク状になり、白い筋が見えたらハサミで切り取って収穫します。

ヘタの部分をハサミで切り収穫します。

ヘタに爪を立ててみて、食い込むようならまだ収穫は見送ります。

完熟すればするほど、ヘタは固くなります。

収穫後、風通しの良い場所で2週間程度保管します。

この保管でより追熟し、カボチャの旨味が増します。

これでカボチャの育て方は以上。

連作障害にも強く毎年栽培することもできる強い味方ですね。

カボチャの後作とコンパニオンプランツ

コンパニオンプランツは近くに植えることで育ちが良くなる野菜の組み合わせのことです。

無農薬でも害虫を遠ざけ、病気になりづらく、健全な野菜を育てつようになります。

同じ畝に植えた場合のおすすめです。

相性の良い組み合わせ(混植)

| 野菜 | 相性の理由 | 効果 |

|---|---|---|

| ネギ類(長ネギ・葉ネギ) | 根から抗生物質を出し、病原菌を抑制 | 病気予防(つる割れ病など)・生育促進 |

| トウモロコシ | 縦に伸びるため空間を有効活用。根元をカボチャが覆う | 保湿・雑草抑制・肥料バランスの調整 |

| インゲン豆 | 根に窒素固定菌が共生し、土壌を豊かにする | 土壌改良・栄養補給・生育促進 |

他にも相性の良いものは、ニラ、オオムギなどがあります。

相性の悪い組み合わせ

カボチャはウリ科となります。

| 野菜 | 理由 |

|---|---|

| スイカ | 同じウリ科で病害虫(つる割病・立枯病)を共有しやすい |

| キュウリ | ウリ科で根の性質が似ており、連作障害のリスクが高い |

| ジャガイモ | ナス科で根の競合が激しく、土壌養分を奪い合う |

| ナス | 病害虫(アブラムシ・疫病)を共有、生育不良・病気のリスク増加 |

| ローズマリー | 香りは虫除けになるが、根の競合と乾燥を好む性質がカボチャと合わない |

混植することで、同じ畝に植えると競合しやすく、生育抑制が起こる可能性あり混植は避けるようにしましょう。

カボチャの後作

カボチャの収穫後、畑を活かす後作には、土壌の状態・病害虫対策・季節のタイミングを考慮するのがポイントです。

以下におすすめの野菜と注意点をまとめました。

| 野菜 | 特徴・メリット |

|---|---|

| ダイコン | アブラナ科で連作障害の心配なし。根が土をほぐす。 土壌改良・病害虫リセット |

| ネギ類(長ネギなど) | 根から抗菌物質を出し、病原菌を抑制 土壌消毒効果・病気予防 |

| ホウレンソウ | ヒユ科で病害虫に強く、短期栽培が可能 土壌の栄養活用・収穫サイクルの効率化 |

| シュンギク | キク科で病害虫に強く、土壌を浄化する作用がある 病気予防・畑のリフレッシュ |

後作に向かないもの

同じウリ科の野菜、例えば冬瓜やキュウリ。

連作障害のリスクがあります。

また、ジャガイモの栽培は特に注意です。

ナス科の野菜は養分の吸収が激しく、土壌の栄養バランスを崩してしまいます。

後作は『ダイコン』がおすすめ♪

カボチャの収穫は夏〜初秋。

ダイコンは秋まきで冬に収穫できるため、畑の利用効率が良いですね。

ダイコンは直根性で、土の奥深くまで根を伸ばし、カボチャ栽培後に固くなった土を自然に耕す効果、肥料が土壌に残っている場合、ダイコンがそれを効率よく吸収して育っていきます。

カボチャの病害虫

カボチャには、特定の害虫が好んで寄ってきます。

以下に、よく発生する病気・害虫とその対策をわかりやすくまとめました。

カボチャの病気

| 病名 | 症状 | 好発条件 | 対策 |

|---|---|---|---|

| モザイク病 | 葉がモザイク状に色抜け/奇形・ねじれ | アブラムシ媒介 | アブラムシ防除/感染株除去 |

| うどんこ病 | 葉に小さな斑点 | 湿気のこもりやすい場所で発生 | 密植をさける、適正な施肥 |

| つる枯れ病 | 病斑部に黒い粒々 | 連作障害、水はけ | 連作をしない、高畝 |

| 立枯病 | 茎葉が枯れて萎れる | 酸性土壌を好む 連作障害 | 連作をしない、適正pHでの栽培 |

カボチャの害虫

| 害虫名 | 被害内容 | 発生時期 | 対策ポイント |

|---|---|---|---|

| ワタヘリクロノメイガ (ウリノメイガ) | 幼虫が葉や果実を食害 | 春~秋 | 成虫捕殺、忌避剤使用 |

| オオタバコガ | 葉や実を食害/窒素過多で増加 | 夏期 | 虫糞チェック/捕殺/必要に応じて農薬 |

| トマトハモリグリバエ | 葉に筋状の白い線 | 春~秋 | 敷き藁/肥料のやりすぎ |

| ウリハムシ | 葉に円形の穴があく | 4~5月 越冬成虫 7~8月 新成虫 | ラディッシュ混植/アルミ蒸着シート |

家庭菜園 カボチャの育て方 まとめ

カボチャの栽培は蔓が伸びてなんか複雑そうと思ってしまいますよね。

こまめに摘心、摘果が必要ですが、こまめにこの作業を行えばそこまで大変な野菜ではありません。

この野菜のよいところは連作障害の影響があまりないため、来年も同じ植えられる利点があります。

作付け計画を組む際にも計画を立てやすくなりますよね。

参考にしてください。

今回は以上です。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

同じ夏野菜のナスの栽培方法はこちら…

コメント