トウモロコシの育て方について説明します。

トウモロコシの栽培について説明していきます。

みんな大好きトウモロコシです。

今回は菌ちゃん農法で栽培しました。

元肥、追肥はせずに栽培していますが、菌ちゃん農法で栽培しない場合の施肥についても解説します。

畑で直植え栽培について解説します。

この記事は、家庭菜園でトウモロコシを育てたい方向けの内容です。

- トウモロコシの有機栽培方法

- トウモロコシの菌ちゃん農法での栽培

トウモロコシの基本情報

トウモロコシは高温、日当たりの良い場所を好みます。

肥料を多く必要とし、土の余分な養分を吸収する「お掃除作物」として知られています。

交雑に弱く、トウモロコシの別の品種を近くに植えると品種本来の特性が出ないことがあります。

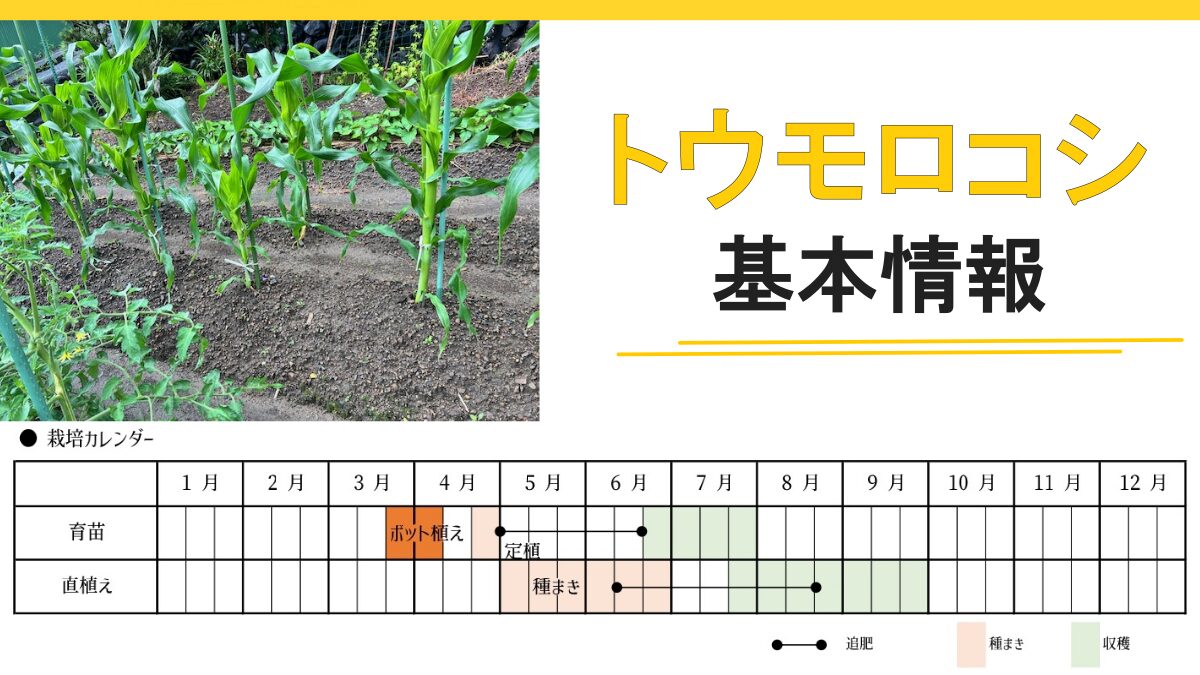

春先の寒い時期は育苗して畑に定植。

ポット植付け後、種直播きをすることで収穫時期をずらすことができます。

植付けの注意点はこちら

- 別の株の花粉で受粉する性質がある(他家受粉)。スペースがあるなら受粉しやすいように2列以上で栽培する

- 肥料が多く必要とするので、肥料切れしないように追肥する

- 人工授粉をしてしっかりと実がはいるようにする

栽培の流れ

トウモロコシの育て方を解説していきます。

土づくり(有機栽培の場合)

- 中性よりの土壌での栽培を好み、pHは6.0~6.5で調整。入れすぎ注意

- 元肥はリン酸系の肥料は多め

トウモロコシの元肥

元肥: 溝施肥 米ぬかぼかし(骨粉入り) 200g (m)

畝立て

菌ちゃん農法 土づくり

糸状菌を確認し、植付けしていきます。

もちろん、肥料は不要です‼

種まき

安定した収穫と品種を望む方はF1品種。

トウモロコシのF1品種の種を見てみる

収穫後、種を採種し翌年の準備まで考えている方向け

トウモロコシの固定品種の種を見てみる

5~6月に植え付けする場合は畑に直撒きしていきます。

株間、条間30㎝。

指で深さ2㎝のまき穴をあけ、1粒づつ種をまく。

3粒づつ種を置き指で2㎝の深さに押し込む。

この時とがった方を下に向けると発芽率が良くなります。

土を被せ、手で押さえる。

菌ちゃん農法 種まき

種植え後の防鳥対策

間引き

草丈7~8㎝のころ、丈夫な株を残して2本に間引きます。

まだ、根がそこまで育っていないため、手で引き抜きます。

草丈20~25㎝のころ、生育の悪い株をハサミで切り1本立ちします。

写真は2本が発芽し、7~8㎝で一本立ちさせています。

心配ならもう少し株が大きくなったタイミングで1本立ちさせましょう。

追肥・土寄せ

←追肥後 ↑土寄せ

追肥は2回に分けて行います。

2回目の間引き後、草丈20~25㎝ころ、1回目の追肥を行います。

これから、雌穂が分化していきます。

肥料が足りないと、穂の大きさと実のつきが悪くなります。

株元にしっかり追肥を施し、しっかりと土寄せしていきます。

雄穂が出始めたタイミングで2回目の追肥を施します。

黄色の花が雄花といいます。

花が咲く前に追肥します。

受粉に向けて株の勢いをピークにもっていくため追肥を施します。

追肥後、土寄せを行います。

1回目と同じく株元にたっぷり肥料を施します。

追肥: 発酵鶏ふん 50g それぞれ

菌ちゃん農法では追肥はスルー。

無肥料で育てていきます。

菌ちゃん農法も有機栽培でも土寄せは重要。

土寄せをすることで枝根がたくさん伸び、生育がよくなります。

株が高くなるので倒伏防止になります。

株元の穴周辺マルチにも土を被せていきます。

歯抜けの少ないトウモロコシを収穫するためにも肥料切れを起こさないようにしましょう。

支柱立て

トウモロコシは梅雨時期から栽培していきます。

支柱があれば倒伏防止になります。

幹が折れてしまうということがありますので支柱を立てるようにしています。

これは人によると思います。

水やり

雄穂が出穂してから収穫までは乾燥させないように注意します。

この時期に水切れすると先端まで実が入らなかったり穂の太りが悪くなります。

人工授粉

トウモロコシは、雄穂(雄花)の花粉が雌穂のひげについて自然に受粉します。

受粉がしやすいように2列で育てる方がうまくいきます。(経験談)

ただ、注意点がひとつ。

トウモロコシは自家不和合性という性質があり、同じ株の花粉をつけても受粉しません。

ほかの株の花粉で受粉します。

家庭菜園では株が少ないため人工授粉がおすすめです。

雄穂を切ります

違う株の雌穂に雄花をすりつける

別の株の雌花(ヒゲ)に、雄花の花粉を擦りつけながらバサバサと振りかけます。

ヒゲ1本1本がコーンの粒に対応しているため、まんべんなく花粉をかけるのがポイントです。

受粉がうまくできていないと、部分的に歯抜けになったり大きさが不揃いになります。

午前中に授粉すると、夕方にはヒゲが茶色く変化し始め、雌穂のヒゲがチリチリになります。

こうなったら、受粉が終わったサインです。

害虫対策にもなります

トウモロコシによく発生するアワノメイガは雄穂に誘因され産卵し、幼虫が雌穂について実を食害します。

受粉が終わったら、雄穂を切り取ることで害虫対策にもなります。

鳥対策

トウモロコシの実は動物の好物です。

何も処置を施さないと被害が及ぶ可能性があります。

全体にネットをする。

実単体にネットをはるようにしていきましょう。

雌穂かき

一番上の雌穂に養分を集中させるため、その下の雌穂は小さいうちにかきとる。

つけ根を手で持ち、茎と反対側に倒すようにしてもぎ取る。

かきとった若い雌穂はヤングコーンとして食べられます。

わき芽は残す

株元からわき芽がでてきます。

わき芽かきはせずに残しておきます。

株全体の葉の面積が増え、光合成が活発になり、より多くの養分が作られて実の太りがよくなります。

根張りもよくなり、倒伏しづらくなります。

収穫

受粉から20~25日後、ひげが茶色になり、ごわごわしてきたら収穫の適期。

茎と反対に倒してもぎ取る。

採りごろはわずか1週間以内。

タイミングを逃さず収穫していきましょう。

トウモロコシは夜になると光合成得たエネルギーを糖分を蓄えるため、早朝に収穫するのがおすすめです。

収穫後も数時間で味が落ちます。

早めに茹でて保存するようにしましょう。

実付きは皮の上から触ってみるとわかります。

実がついてなくてもヒゲが茶色になったら、これ以上成長しないため同じように収穫していきます。

トウモロコシの後作とコンパニオンプランツ

コンパニオンプランツは近くに植えることで育ちが良くなる野菜の組み合わせのことです。

無農薬でも害虫を遠ざけ、病気になりづらく、健全な野菜を育てつようになります。

同じ畝に植えた場合のおすすめです。

相性の良い組み合わせ(混植)

| 野菜 | 相性の理由 | 効果 |

|---|---|---|

| エダマメ・ダイズ・アズキ | 根粒菌が土を肥沃にし、窒素供給 → トウモロコシの生育促進 | 生育促進/害虫忌避 |

| つるありインゲン | トウモロコシの茎を支柱代わりに使える/根粒菌効果 | 空間活用/害虫忌避 |

| カボチャ・スイカ・メロン | 地面を這う → トウモロコシの株元をマルチ代わりに覆う | 保湿/ 雑草防止 |

| サトイモ | 日陰を好む → トウモロコシの陰で生育が安定/根の共生菌が窒素供給 | 生育促進/空間活用 |

他にも相性の良いものは、ミツバ、スベリヒユなどがあります。

相性の悪い組み合わせ

トウモロコシはイネ科となります。

| 野菜 | 理由 |

|---|---|

| ナス・トマト・ピーマン・シシトウ | どれも多肥性 → 養分を奪い合い、実成りが悪くなる |

混植することで、同じ畝に植えると競合しやすく、生育抑制が起こる可能性あり

混植は避けるようにしましょう。

トウモロコシの後作

トウモロコシの収穫後、畑を活かす後作には、土壌の状態・病害虫対策・季節のタイミングを考慮するのがポイントです。

以下におすすめの野菜と注意点をまとめました。

| 野菜 | 特徴・メリット |

|---|---|

| エダマメ・インゲン・エンドウ | マメ科:根粒菌で土壌改良/肥料少なくても育つ/アワノメイガ忌避効果 |

| ハクサイ・ブロッコリー・春菊 | 秋植えに最適/肥料を追加すればしっかり育つ |

| ホウレンソウ・レタス | 葉物野菜:短期栽培/寒さで甘みが増す |

| ショウガ・パクチー・ルッコラ | 土壌の養分を活かしやすい/病害虫に比較的強い |

後作に向かないもの

同じイネ科の野菜、例えば小麦や大麦。

養分の奪い合いや連作障害のリスクがあります。

また、ニンジンやダイコンなどはトウモロコシが増やすネコブセンチュウの被害を受けやすいため注意が必要です。

後作は『レタス』がおすすめ♪

エダマメの収穫が終われば8月頃。

一方、レタスは種まきが8月下旬~9月下旬。

苗の植付けが9~10月と継続栽培が可能。

土壌を掘り返す必要がなく、畝の再利用がしやすく、短期栽培が可能です。

トウモロコシの病害虫

トウモロコシには、特定の害虫が好んで寄ってきます。

以下に、よく発生する病気・害虫とその対策をわかりやすくまとめました。

トウモロコシの病気

| 病名 | 症状 | 好発条件 | 対策 |

|---|---|---|---|

| モザイク病 | 葉がモザイク状に色抜け/奇形・ねじれ | アブラムシ媒介 | アブラムシ防除/感染株除去 |

トウモロコシの害虫

| 害虫名 | 被害内容 | 発生時期 | 対策ポイント |

|---|---|---|---|

| アワノメイガ | 幼虫が茎や実に侵入し、内部を食害 | 5~7月(複数世代) | 雄花の切除/防虫ネット/コンパニオンプランツ2 |

| オオタバコガ | 実やヒゲ部分を食害/窒素過多で増加 | 夏期 | 虫糞チェック/捕殺/必要に応じて農薬 |

| ネキリムシ類 | 地際の茎を噛み切る/夜間活動 | 春〜初夏 | 株元の土を掘って捕殺/防虫リング |

| ムギクビレアブラムシ | 吸汁加害/モザイク病を媒介 | 春〜秋 | 天敵利用/黄色粘着シート |

ムギクビレアブラムシ

アワノメイガ

トウモロコシ 畑での育て方(直播き) まとめ

トウモロコシは年に1度は食べたい野菜ですよね。

連作障害があまり影響がなく、来年も同じ場所に植えれる利点があります。

作付け計画を組む際にも計画を立てやすくなりますよね。

栽培で肝心なことは、受粉と水やりです。

ちゃんと実がつけばどんどん家庭菜園がすきになっていきます。

参考にしてください。

今回は以上です。

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

同じ夏野菜のナスの栽培方法はこちら…

コメント